胡適1917年寫的《歸娶記》為首次發現。

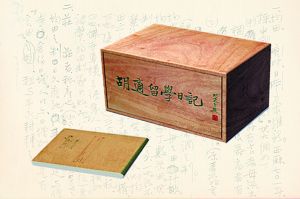

《胡適留學日記手稿本》

這是胡適留學日記手稿時隔近百年后首次公開面世,真實再現了“一個中國青年學生七年間的私人生活、內心生活和思想演變的赤裸裸的歷史”(胡適語)。

據胡適1916年1月5日日記記載,“楊杏佛以其攝影器為造此圖”,(左起)任鴻雋、梅光迪、胡適、楊杏佛。

早報記者 徐蕭

1910年,19歲的胡適獲得庚子賠款第二期資助,前往美國康奈爾大學農科留學,后又於1915年進入哥倫比亞大學哲學系,1917年回國任教。在美國的7年留學期間,胡適后期一系列思想和主張逐漸形成,並寫下了記錄它們的50多萬字的日記和札記。

近日,《胡適留學日記手稿本》(以下簡稱手稿本)由上海人民出版社影印出版,並於8月13日在上海圖書館舉行了新書發布會暨出版座談會。這是胡適留學日記手稿時隔近百年后首次公開面世,真實再現了“一個中國青年學生七年間的私人生活、內心生活和思想演變的赤裸裸的歷史”(胡適語),對胡適研究和中國近代史、近代思想史研究具有重要的史料文獻價值和學術價值。

而在中國現代文化學會會長、胡適研究會會長耿雲志看來,手稿本的意義不僅體現在學術研究上,更在於它的現實意義,“它可以作為一部引領青年投身現代化運動的絕好教材。”華東師范大學中文系教授陳子善更是將其視為“新世紀以來胡適史料發掘方面最重大和最了不起的發現”。

百年手稿重現天日

胡適留學時期的日記和札記,實際上在1939年4月,就已經由上海亞東圖書館出版,當時書名定為《藏暉堂札記》(以下簡稱亞東版),共17卷4大冊。亞東版甫一出版,即引起學人注意,當時一個署名“愚”的論者撰文評介,認為其有四大特點:

1.表現著者之政治主張,文學主張﹔2.表現著者對國事及世界大事之關心﹔3.表現著者對外國風俗習慣之留心﹔4.記與本國及外國友人之交游,情意真摯,溢於楮墨。

盡管重要性毋庸置疑,但因為當時處於抗戰初期,炮火連天,亞東版流傳有限。抗戰勝利后,1947年11月,上海商務印書館重出了此書的校訂本,胡適親自將書名改定為《胡適留學日記》(簡稱商務版)。1959年3月,台北商務印書館又三版了《胡適留學日記》。

此后,大陸和台灣盡管多次重印《胡適留學日記》,然而所依據的版本,不超過以上三種,但在長達半個多世紀的時間裡,海內外胡適研究界並不知道絕大部分胡適早年留學日記手稿仍然存世。2013年9月,滬上收藏家梁勤峰偶然間從香港友人處得知,有些胡適的手稿在港,問他有沒有興趣看下。梁勤峰雖然愛好收藏,但此前從未涉及到名人手跡這一方面,對於胡適的認知僅限於知道他是中國近代史上非常重要的文人。

在這種情況下,胡適留學日記手稿能夠最終回到內地,並得以出版,可以說是因緣際會,讓參加新書發布會、座談會的學者感到慶幸不已。看到手稿,“說實話,我當時腦子裡一片空白,醒過神來的第一個反應是胡適老先生竟將這麼大一個功德送給我了,我無論如何要為他做點什麼。”梁勤峰后來回憶道。

兩篇新發現日記填補空白

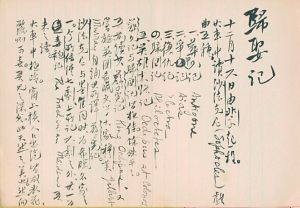

胡適留學日記的手稿,共有18冊,全部豎行書於開本統一的長方形康奈爾大學學生筆記本上,除了《北京雜記(一)》和《歸娶記》的開頭部分為毛筆書寫外,其余絕大部分都為鋼筆書寫。

盡管在手稿本出版之前,已經有了三個版本的胡適留學日記,但經過陳子善初步比較,就發現了九點值得注意的差異。在陳子善看來,顯然“這十八冊日記因是胡適親筆手稿,故能以最為原始、完整、全面的形態呈現胡適1912年9月-1918年2月日記的原貌,具有唯一性、真實性和可靠性”。

毫無疑問,這些差異大大地增加了手稿本的史料價值和研究價值。此前出版的亞東版和商務版在原始版本基礎上,各冊的具體起訖日期有多處挪前移后的調整,且部分文字有修飾和改動。另外,亞東版按照日期或內容歸類,一一加上了小標題,雖可能得到胡適本人同意,但畢竟不是手稿的原貌。

在記日記時,胡適自己也做了不少刪改和勾畫,這些動作是不可能出現在其他版本中的,而在手稿本中,我們可以通過這些刪改,了解胡適當時的思想變動。

更為重要的是,手稿本裡頗有不少未見於現行胡適各類文集和全集的詩作。比如,手稿本第十四冊題有一首打油詩《懷君武先生》:“八年不見馬君武,見時蓄須尤未黑。自言歸去作工人,今在京城當政客。”詩后題:“看報作此。六年三月廿一日”。亞東版在整理出版時,馬君武這位國民黨元老級人物不僅在世,而且還是頗有影響的政治人物,加上馬君武與胡適還有師生名分,所以特意刪去了。

讓陳子善特別為之驚喜的還有胡適歸國初期所寫的《北京雜記(一)》(1917年9月11日至11月30日)和《歸娶記》(1917年7月16日、8月1日和26日三則以及1917年12月16日至1918年2月)這兩部分日記,均為新發掘的胡適早年日記。現存的全部胡適日記中,在1917年7月10日之后,一下子就跳到了1919年7月10日,中間有整整兩年的空白,而這兩年正是胡適醞釀和倡導新文化運動的極為重要的兩年。因此,這兩部日記的重現,正好填補了這一空白。

白話文改變了國人的“三觀”

胡適在美國留學期間的所作所為,常被認為是“不務正業”。所以前些年網友截取了《胡適留學日記》部分,發現胡適在美國留學期間每天除了打牌就是打牌,剛剛責備自己“墮落”,立志戒牌之后第二天就又是打牌,一時風靡網絡。

盡管這種截取的片段與實際有不少距離,但胡適在美國留學期間,學業成績確實不是他第一關心和重視的。他在給他最好的朋友許怡蓀的信中說,“適居此四年半,學業所成就無異於恆人,唯可通曉此邦之文明、學術、政教、人心,此中所得,遠勝讀書十年也。”他自己也承認,學業上和一般留學生沒什麼差別,但是對於美國的文明、學術、政教和人心,他卻尤為注意,因為這些需要花大量時間去體驗和觀察的問題,在胡適那裡,正是最為重要的“正業”。

胡適剛到美國之后不久,就立下了人生的明確目標——成為“國人之導師”,所以他要在思想、學問等各方面准備條件。首先要求得一個具有普遍意義的做人做事的方法,他從他的導師約翰·杜威那裡選擇了實驗主義。然后胡適明確意識到,中國人所面臨的根本問題,是盡可能地使中西文化相融合和協調,使中國古老文化中一切優秀的東西獲得新生命,也就是說,中國需要類似西方文藝復興那樣的一場文化革新運動。

“胡適認定,自己最大的使命就是在這樣一場文化革新運動中充當一名開路的工人。”耿雲志說。在留學的最后兩年,胡適找到了中國文化革新的途徑,就是文學革命。所以在耿雲志看來,胡適能夠成為文學革命的倡導者,成為新文化運動的領袖,那是十分自然的事情,因為他為此做了充分的准備。

經過美國留學准備期之后,胡適回國后引領了中國的文化革新運動,成為文學革命的倡導者。四川大學歷史系教授羅志田認為,很多人在評價新文化運動時,隻看重對“德先生”“賽先生”的鼓吹,卻忽略了文學革命的意義。“但是我們倒過來看,時至今日,‘德’‘賽’二先生都還是在發展中,隻有文學革命,才是實實在在地改變了幾十億國人。”而南京大學中文系教授沈衛威更是將文學革命(白話文運動)看做是塑造了幾代中國人思想觀、價值觀和世界觀的最大動力,“語言和文字實際上是人們思維的體現,反過來也會影響和塑造人們的思維。所以白話文不僅僅是書寫方式的變化,有了它之后,中國人的三觀全變了。”

2013年9月,滬上收藏家梁勤峰偶然從香港友人處得知,有些胡適的手稿在港,朋友問他有沒有興趣看下。胡適留學日記手稿因此機緣回到內地。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!