1963年

在老师的一路督促下才上了大学

讲述人:王道君原汽车制造厂高级工程师

“我们那个年代能读大学都是被动的偶然的,如果不是老师责任心强,即使考上了也没几个人能读大学。”6月5日,70岁的王道君回忆说。

王道君出生在河北保定阜平县的农家,从小学、高小、初中、高中一路读下来,全仗着老师们责任心强。小学毕业升高小时,地里农忙,她回家帮父母干农活,开学一个月了还没去上学,老师专门找到家里,请她回学校上学,她说:“俺不上了。”老师告诉她你学习好不上太可惜了。经过老师做工作,她又回到了学校,照样是上完课急急忙忙回家帮忙干活去。那时候,有的学生十一二岁了才开始上学,所有班里学生参差不齐,年龄差别很大,但都是在上学的同时兼顾劳作。

一路从初中上到高中,县里唯一的一所高中刚建校三年,1963年学校刚有第三届高考学生,王道君和班里的同学要参加高考了。逢1963年自然灾害,没得吃,学校每个月给9块钱的助学金,助学金用饭票形式发放,平均下来每个人每个月12斤粮食,但也不够这些青春期的同学们吃。从4月份进入高考复习期后,有的同学回家帮忙挣工分去了,有的继续呆在学校,王道君也回家帮忙去了,在家干了两个月的农活,老师找人捎信让她参加高考,说不考太可惜了,还说女孩家挣不来几个公分,不如在学校每个月还能给9块钱的助学金。听从了老师的建议,王道君又回到学校。

那时候与现在考的科目差不多,理科考数学、语文、外语、物理、化学、政治,每门100分共600分满分。在考试之前,每个人都已经填报过志愿,她第一志愿填的是清华大学,第二志愿填的是北京师范大学,第三志愿填的是唐山铁道学院。当时的情况是,只要分考得高,即使没有报的学校也有可能把学生录走。考完试后回家等消息,洪水成灾隔断了消息,8月份王道君才到学校看榜,老师告诉她考得不错,班里有五六个同学考上当时全国的20多所重点大学,她就是其中之一。但王道君却告诉老师说:“俺不上了,上不起。”老师从拨下来的交通补贴里拿了15块钱给她,就这样她一路在老师的帮助下去上大学了。

拿着老师给的15元,背着一包馒头,她从保定转北京到唐山上大学,洪水泛滥,交通阻塞,她上大学的路上竟走了2天2夜。火车上全是去上大学的学生,有一个从广州那边到北京上大学的学生已经走了一周还没到北京。

到大学后没钱买饭光啃馒头,老师了解情况后先给了她一部分助学金,此后每个月17块钱的助学金就成了她的全部生活费用,好在上学不交学费不交住宿费,所有做实验用品甚至游泳衣、溜冰鞋都可以从学校借。到1963年1964年时部分人们挣工资有收入生活好转,但大学生们普遍都很穷很节俭,穿的衣服都是补丁摞补丁的。有个同学出门,被人问说:“原来你们是大学生啊,还以为你们是要饭的呢!”同学们的鞋都是穿坏了钉掌,为了省钱都自己钉掌,班里有个同学的爸爸是铁匠,给同学们做了一个钉掌的铁架,这个铁架就成了全班全系的钉掌工具。谈起这些的时候王道君眼里的回忆悠远绵长。

1978年

坚持自己的梦想,不放弃

讲述人:包玉川原保定市体育局副局长,现保定市体育局调研员

“我想对现在参加高考的孩子们说,人跟人差不了多少,只要有目标后坚定不移,付出努力肯定能实现自己的梦想。”包玉川说。包玉川1977年高考没上榜,1978年高考他终于金榜题名,成为张家口赤城当年考上大学的三位同学之一,也是他所在公社的第一个大学生。

年近六旬的包玉川1972年上的高中,1974年高中毕业后,包玉川就回到村里教小学,因为教学出色被调去教初中,后又被调去公社教高中。1977年恢复高考后,许多人都不敢考,包玉川抱着试试看的心态报名了,当时与他一同参加高考的有四个人,其中包括几位教初中的老师和一个电影放映员,没有做任何准备没做任何复习,他们就去考了,结果全军覆没。高考结果出来后他所在的公社书记非常失望地说了一句话“教高中和教初中的老师考不上大学!”这句话深深地刺激了包玉川,他暗下决心要考上大学。当时包玉川已经23岁,这个岁数在村里早该娶妻生子了,家里人都劝他别考了,但他坚持自己的主意。

1978年8月,他再次备战高考,这次他不是孤军奋战,他所带的班也恰升入高三,这意味着他要与他的学生共同参加高考,这让包玉川压力更大了,万一学生考上了老师考不上该有多惭愧。

这次他没有再打无准备的仗,他找来了高考大纲,根据高考大纲一点一滴地复习,当时的考试科目是数学、语文、外语、历史、地理、政治。包玉川压根就没学过历史和地理,他自己教数学也会遇到各种难题,他会拿着难题到县里面找教研人员解题,然后回去再给学生解答。其它科目他根据高考大纲一点点捋过去,每天早晨4点准时起床开始复习功课,当时没有电灯也没有蜡烛,他就点一盏煤油灯。

在考试之前必须要报志愿,作为老师他首选的志愿就是各类师范学校,于是他报了当时的河北师范学院。当年赤城参加高考的考生有200多人,考上了3个本科生,包玉川说:“当时还张红榜了,我没见到。”

包玉川生平第一次坐了火车,花了2块钱就从张家口坐车到了北京,又花了3块2角坐车到了石家庄。包玉川到班里后发现同学们之间年龄差距好大,最大的已经36岁,最小的才18岁。包玉川在大学里的花销一笔一笔都记账,四年大学下来他共花了400块。包玉川上大学最大的收获是收获了他的爱情,他和妻子是同班同学。

包玉川最得意的一件事情是,自从他作为公社里第一位大学生出来以后,他成了公社里学习的榜样,带动了乡亲对大学的认识,此后逐年有大学生考出来。

1987年

面对高考拥有一颗平常心

讲述人:曹九珍石家庄第一中学英语教师

“其实这么多年来,我一直感觉高考题一直都很正,不走犄角旮旯,所以面对高考,打好基础,拥有一颗平常心,发挥出正常水平,努力考出自己的最好成绩就行了。”曹九珍说。

曹老师参加高考时还是7月的7、8、9日,记忆中“黑色七月”等之类的词都是用来形容高考月的。她考的文科是数学、语文、外语、历史、地理、政治,当时曹老师就读的正定中学也是高考考点,所以不用去别的学校考试,考试时感觉就像平时一样,那时候学校、老师、家长和社会都没现在这么紧张,考试时家长都在地里农忙,即使考完了回家也不会问一句的。

考完以后报志愿也简单,那时是估分报志愿,了解大学的途径单一,可能会听老师讲讲听周围的同学介绍介绍,不像现在交通发达网络发达,想了解一个学校可以直奔学校,也可以从网上搜索。那时候同学们报志愿的想法单一,比如有同学想去北京那就报一个北京的大学,想去南方就报个南方城市的大学。因为是估分报志愿,曹九珍给老师的印象是不太努力学习成绩还行,所以老师就建议她报河北师范大学。后来分数下来以后,曹九珍发现自己的分数远远高于师大录取分数。从做学生高考时到现在做老师,曹老师的感觉一直是,高考题都很正,只要把基础知识都掌握了,不用太纠结于某个犄角旮旯的问题。

1996年

放松心态,不要“目的颤抖”

讲述人:陆红纲石家庄市教育局工作人员

“我的高考已经过去18年了!和现在的高考比起来,似乎远没有现在关注度高。我的高中生活是在李亲顾中学度过的。那是一所农村寄宿中学,当时20多名同学挤在大通铺上,现在已建设得非常漂亮。”陆红纲说,那时候,家长不可能给什么营养餐,学校也没有推出高考菜谱,更没有喝过什么营养品,都和平常一样,几个同学一起围蹲在地上,吃馒头加烩菜。菜基本是水煮,油很少,肉更少了,发现肉丝,几双筷子都会一齐伸过去!

李亲顾中学不是考点,参加高考,他们需要到县城。从学校出发大约40多里路,从家里出发则有60多里路。学校是组织了集体乘车的,每人需要交5元的车费。为省下这车费,也为了考完试能够直接回家(从学校到家也得30多里路),陆红纲约了同学从家里出发骑自行车赶考,骑行60多里路,还要带着被褥,这是现在的孩子无法想象的。他们借住在考点学校腾出的学生宿舍里,没有空调和电扇,蚊子倒是不少。“在到达考点的夜里,天就开始下雨,一直到考试结束。可能是担心自己爱骑受淋吧,在第一场语文考试时,就出现重大失误。经过反复检查,感觉良好,然而在老师收卷时,却发现有一页试卷的7个小题忘了涂卡,21分就这样丢了。但心理素质还算好吧,之后的考试属于正常,不过从心里已经做好了复习的准备。但幸运的我最终还是被河北经贸大学录取了。”陆红纲回忆说。“现在的考生和家长面对高考都高度紧张,其实,高考是人生成长要经历的一次必然,不管你紧张,还是不紧张,它都那样。就像端水一样,两只胳膊都绷得紧紧的,水碗反而会抖个不停,但若放松了,则会轻巧地完成任务。这就是‘目的颤抖’吧,目的越强就越不容易成功。”“18年过去了,挺怀念那段紧张的激情岁月,然而过去了,就永远过去了。真心地希望现在孩子们珍惜拥有的幸福生活,以一颗平常心,对待自己遇到的一切,相信大家的明天一定是美满的!祝广大考生考出理想成绩!”

2012年

不放弃,未来就是一片光明

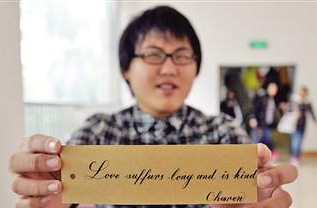

讲述人:张胜河北经贸大学在读学生

时光匆匆,转眼间距离我的高考已经两年了。如今,又到了高考的时刻,也不知那些即将步入高考殿堂的学弟学妹们是怀着怎样的心情。

忆当年,高考前,若说我一点不紧张那是骗人的。由于家庭条件较差,我觉得自己高考失利复读会给家里造成负担,而我若是再次参加高考,心理压力会更大,发挥失常的可能也会加大,所以我怀着自己只有一次机会的心情备战高考。

在高考之前,我的爷爷奶奶相继离世,家里没了往日的温馨,悲痛不是没有,但是我的感情转移到父亲身上。每次回家看到父亲苍老的面庞,花白的头发,佝偻的背,我的心微微地抽痛,父亲成了我奋斗的动力。

在班里,我的学习并不突出,但是我从未灰心过。我与班里的尖子生是好朋友,他在学习上给了我很多帮助。一般高考在即,同学们都争分夺秒地学习,而我不懂的地方还不少,我去问他时他也都耐心地为我解惑,我觉得不好意思。学习中遇到困难很正常,有时同一种问题遇到好几次,这样很容易让人感到烦躁,甚至灰心丧气,然而每次想到父亲时,我都会给自己一些心理暗示,让自己重拾信心,努力学习。

高考对于广大农村学子来说都算是龙门吧。农村除了空气较为清新外,生活条件、基础设施以及交通等各方面都比不上城市,我们都希望自己通过高考,考上大学,拿着文凭,在城市找个轻松又高薪的工作。犹记得,当年自己在高考前也有两天情绪不稳定,但是真正走进考场时我却真的放开了。

有个老师说根据我的情况,若是我能考个好的二本学校,他可以帮我争取一个助学金,减轻自己家里的负担,因此我的目标最低也是二本。不过,我给自己的目标是冲击一本。

我如愿到了一本线之上,如今身在大学,大学只是一个更高的学习平台,要想改变命运,还需继续努力。慈善企业家给我的助学金解决了我的学费问题,住宿费和生活费我自己在寒暑假做兼职基本可以挣个差不多,现在父亲根本不用为我的花销忧心,我很满足。我的大学转眼就要结束了,我希望利用最后一年多的时间努力考一些证书,为以后的工作做好充足准备,若能找到一份不错的工作,我就可以赡养父母了。这是高考带给我的机会,高考是我生活的一次转机。

1977年冬天,中断了十年又重新恢复的高考制度,给当时渴望改变命运的人们一个公平竞争的机会。

| 上一页 | 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!