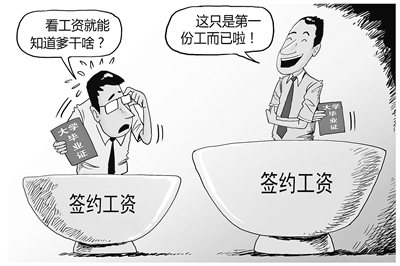

日前,中國《就業主力軍就業趨勢研究報告》出爐,報告顯示2015年90后畢業生平均簽約月薪為2687元人民幣,平均薪資高低與父親的職業有關,父親是公務員的畢業生平均簽約工資最高,達3614元人民幣﹔父親在國有企業以及事業單位工作的人,平均起薪分別是2983元人民幣和2942元人民幣﹔而父親在家務農的畢業生首份工作的平均工資最低,僅為2552元人民幣,比父親在國家機關工作的畢業生人群低了1062元人民幣。

對於薪酬也拼爹,輿論存在選擇性解讀。有人認為,薪酬也拼爹不過是拼爹現象在就業領域的體現。所謂拼爹,其實就是社會關系和社會資源在制度鬆散時的使用。若制度嚴格,規則不可改變,則即使有爹可拼也無法奏效。一旦制度有漏洞可鑽,或者制度的執行存在彈性,那些有影響力的爹就有了運作的空間,就有了施展拳腳的機會。既然,有拼爹現象存在,在畢業生就業的關鍵時刻顯現身影也就沒什麼奇怪。而既然是拼爹,當然會因為爹的身份和地位而分出個高下,這必然直接體現在畢業生薪酬上。

也有人會說,調查是在以偏概全,新聞有刺激輿論的嫌疑。雖然,拼爹現象可能存在,但是,決定畢業生薪酬的原因有很多,父親是公務員的畢業生完全可能因為其能力更出色,而獲得更高的薪酬。這雖然是一種假設,但也有成立的理由:因為父親為公務員,畢業生從小接受的教育更好,視野更開闊,人際關系更廣,他們完全可能因為家庭地位不同,接受教育不同,而在畢業之后顯示出優勢來。如果說這也是拼爹,顯然在混淆是非,此時的拼爹只是拼教育背景而已。不同的家庭,所能提供的教育當然是不同的,條件更好的家庭,提供的教育無疑會更優質。

在解讀出現分歧時,矛盾就會產生,爭論甚至會成為比弄清問題更重要的事情。其實,哪個角度的解讀都有道理,畢業生薪酬的高低既與其個人能力有關,也與其家庭背景有關——這種有關,既包含接受教育的不同,也包含社會能量的差異。用日本學者的一個概念可以包括、融合這兩種爭論——格差社會。格差社會是指社會上民眾之間形成嚴密的階層之分,不同階層之間經濟、教育、社會地位差距甚大。而家庭是構成社會的細胞,格差社會的特點必然在家庭層面顯現出來。結果就是,父親為公務員的家庭,比父親為農民的家庭處於社會的前列。這是一個社會問題的顯現,包含著拼爹的成分,但未必只是拼爹的結果。

既然原因是復雜的,結果是清楚的,那麼就沒有必要在觀點上爭出個高下。尤其是在材料缺失,數據模糊的情況下。對於調查來說,其結論本來就是普遍性的,本來就可能中和了個體的差異。對於公眾來說,應該把調查的結論看成是一個社會現象,這個社會現象需要綜合分析,這個社會現象對應著社會問題﹔而不是把這個社會現象當成是論述自己觀點一個論據,表達自己的一個載體,更不能讓其成為自我表演的一個機會。這種為我所用的表現,在自媒體環境下非常常見。

隻有有了強烈的問題意識,才能激發剖析的自覺,才能保証分析的全面,才能把一個敏感的話題當成是一個嚴肅的議題。這在自媒體時代顯得尤為必要和重要——因為擁有了自我表達的工具,因為自媒體表達的碎片化特征,人們常常讓成見跑在理性前面,讓立場跑在判斷前面,表現出偏激與焦急的一面,呈現出情緒化與偏執的特征。所以,面對薪酬也拼爹的現象,應該多一點問題意識,想想格差社會的成因是什麼,該如何促進階層的流動,防止階層的固化,這才是最值得思考的深層問題。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間