“成績宣布的那一刻,我們隊員的歡呼聲整個11層樓都聽到了!”第56屆國際奧林匹克數學競賽美國國家隊總教練羅博深——30多歲的美國卡內基·梅隆大學華裔教授,回憶起7月中旬的奪冠經歷仍舊難掩激動的心情。

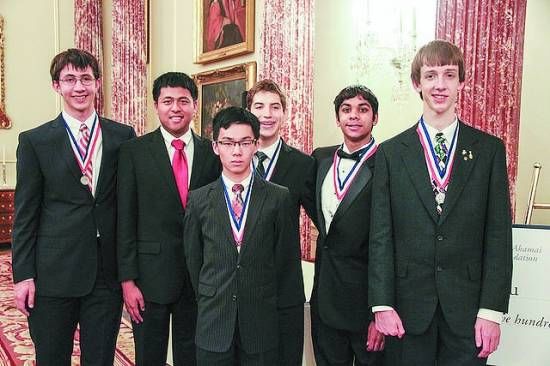

2015年第56屆國際奧林匹克數學競賽冠軍得主美國隊選手全家福 圖片來自美國數學協會官網

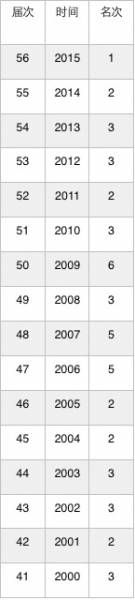

美國奧數隊成績排名(2005~2015年) 制圖:張茜

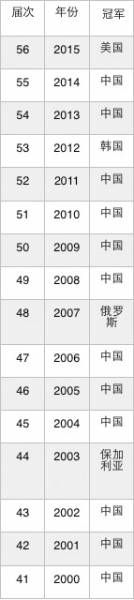

歷年國際奧數冠軍(2005~2015年)制圖:張茜

此次奧數競賽在泰國清邁舉行,每個國家代表隊的6名參賽者共有9個小時來解決6個問題,范圍包括幾何、數論和代數。

羅博深自己也曾在1999年代表美國隊出戰國際奧數比賽,並獲銀牌。當時他的總教練馮祖名也是一名華人。在執教美國隊16年之后,馮祖名在本屆比賽中擔任評分員。

本次比賽中國隊獲得181分,以總分4分之差落后於美國隊。“如果讓我說,中國隊目前還是世界上最強的隊。然而下面的第二梯隊實力也非常接 近,主要有美國、俄羅斯和韓國。相比於另外兩個隊,美國的穩定性要更強。以此來看,美國隊時隔21年再奪冠也並不意外。”馮祖名說。

美國奧數選拔也是相當殘酷

馮祖名自2003年起任美國國家隊總教練,2014年羅博深正式接棒。美國的奧數競賽培養機制在10多年間逐步邁向完善。

美國現行的國際奧數競賽選手選拔機制是馮祖名在美國原有的聯賽選拔機制上調整而成的。

首先學生需要參加美國數學聯賽(AMC10/12),從往屆的情況來看,一般每年聯賽的人數在20萬人左右。聯賽后有約1萬名學生可以晉級 到美國數學邀請賽(AIME),這之中約500人可以闖入美國初級奧數競賽(USAJMO),然后從中篩選出約60人進入集訓營,再經過幾輪奧數專業的考 試測評和美國奧數競賽(USAMO),最后選出6人參加國際奧數比賽。

馮祖名自2003年擔任美國國家隊總教練以來,美國隊的成績基本保持在前五名之內,以二三名居多。

除了選拔機制的保証,馮祖名“重點培養第六名” 的策略經過10多年的實踐已見成效。

“每個國家隊都有一兩個特別優秀的人,但是沒有六個人。” 馮祖名說,“我這10多年做的,就是要把后面的板凳做強。”

馮祖名很早就意識到中國隊穩定的勝利,很大程度上得益於團隊裡本該相對較弱的第五個人和第六個人的穩定支撐,於是他特別注重培養美國第二梯隊的學生。每隊六人參賽,馮祖名說:“或許以前我們隻能挑出五個人,但是現在我們可以從前十名裡挑六個。”

羅博深也秉承著馮祖名的思路,繼續加強短板的培養。

當然,美國的奧數發展並非幾個人的功勞。馮祖名觀察到近10年美國奧數夏令營遍地開花,尤以亞裔家庭的參與度最高。同時,線上奧數資源亦頗為豐富,美國數學協會(MAA)對此功不可沒。

然而,馮祖名並不建議所有孩子都去學奧數,也不建議他們太早接觸奧數,他強調要有“度”。孩子有興趣,並且適應這種思維,才鼓勵他繼續發展。

在馮祖名和羅博深之前,美國隊的總教練來自加拿大、荷蘭和羅馬尼亞等國家。此外,集訓課程中的講師也有不同的文化背景,羅博深今年就請到了來自羅馬尼亞、中國等國的老師。

這個“國際化”的團隊十分注重講師的個人條件。為了和高中生選手們打成一片,他們在培訓過程中避免全部用資深教授,而是會招許多有奧數比賽經驗的大學生教練,因為“他們是和學生最接近的人”。

在6月份的集訓中,准備沖進國際奧數比賽預選隊的約20名學生每天早上8點30分開始上課,下午3點或6點結束,周末其中一天用來考試,集訓持續三周半。

羅博深說:“集訓期間,當然我也會教他們一些知識,但我主要負責讓他們享受學習奧數的樂趣,確保在集訓結束之后沒有一個人想回家。”

人生的夢想就是拿金牌?太膚淺了

馮祖名的另一個身份是美國頂級私立高中——菲利普斯·埃克塞特高中的知名數學老師。他的學生大多都是“普通人”,不過學校裡有兩個“快班”——這20多名學生中,他謙虛地說“有幾個還是挺不錯的”。

事實上,這所中學幾乎每年都可以為美國奧數國家隊或者預選隊輸送一到兩名學員。在國際奧數世界名人堂的列表中,排位前50名的學生裡有5位都曾師從馮祖名,其中包括第一名、加拿大籍華人宋卓群。

可馮祖名更強調讓孩子們不要以拿金牌為夢想,要有平常心,做好當一個普通人的准備。

“首先,如果人生的夢想就是拿塊金牌的話,就太膚淺了,這只是你20歲之前要嘗試的事情。第二,拿金牌難之又難,比成為職業體育運動員也許還要難,從實際結果來講,你也不能把拿金牌作為人生追求。” 馮祖名說。

第56屆國際奧林匹克數學競賽主席杰夫·史密斯博士在接受中國青年報記者採訪的時候也表示:“取得奧數比賽的勝利,獲得獎牌自然是美事一樁。然而我並不認為這是終極目標。” 他認為,學習奧數的真諦在於增強人們享受數學之美的意識。

在學生們愛上奧數之前,馮祖名總要先引導他們思考自己更適合做什麼。在他看來,與教書相比,育人有著更長遠的意義。每個人精力有限,“老師要讓他們懂得選擇在什麼時候做什麼事情對他的長期發展是最有意義的”。

確認孩子們適合並且喜歡學奧數之后,他便開始帶領學生闖關,在遇到瓶頸、打破瓶頸的過程中進步,培養充足的信心,同時磨煉他們的平常心。

在宋卓群遇到瓶頸時,馮祖名讓宋卓群做一些側重點不同的其他數學比賽的題目,打開思路,也鼓勵他給別的同學出題、講題,從而鞏固自己掌握得不扎實的部分,同時再次建立自信心。

信心“足”意味著孩子們對自己的實力有清楚的認知,並不會因為一時的挫折而放棄。千奇百怪的數學題還讓學生們明白天外有天,人外有人,這樣他們便懂得虛心向他人學習,同時願意相互幫助。馮祖名很驕傲的是,這些習慣對於孩子一生的成長都會非常有幫助。

馮祖名的得意門生羅博深根據自己學習奧數的親身經歷說:“奧數讓我明白刻苦努力意味著什麼,挑戰自我的極限意味著什麼,為什麼要學數學,為什麼要跑步,為什麼要吃熱狗…… ”

上一節美國頂級的數學課

“哈克尼斯圓桌教學法”是菲利普斯·埃克塞特高中的招牌,它的本質在於激發學生自由思考和辯論。馮祖名把這種教學方法發揮得淋漓盡致。

他的課以習題討論為主,每個學生都可以隨時提問,也都可以作答。他從來不直接告訴學生對錯,總是讓他們自己試出來。即使講新定理,馮祖名也是把定理拆開來,先讓學生做一些例題,再幫他們把這些例題聯合起來抽象出新知識。如此孩子便可以自己從根源上理清知識的脈絡。

菲利普斯·埃克塞特中學每個教室一面窗戶,三面牆,三面牆上全是黑板。馮祖名喜歡讓所有的學生同時上去做題,然后讓他們停下來相互看看哪幾個同學的解題思路更合理,學生們經過激烈的辯論后,他才開始引導學生往 “更好的” 解題方法上靠攏。

這種教學方法對老師的要求非常高,馮祖名不但要有見招拆招的本事、細心和耐心,還要有形散而神不散的把控整體教學節奏的能力。

相比於“圓桌教學”,馮祖名認為大課堂上可能老師也講得很好,但是學生們只是得到了一個漂亮的結果,並不明白“為什麼我要像你那樣想問題,為什麼自己是錯的”。

雖然並不是每所高中都擺滿了單價一萬美元的哈克尼斯圓桌,但類似的自由度很大的教學方法之所以能在美國盛行,很大程度上和美國考試壓力不大有關。

美國考試的壓力不大,老師就可以在引導學生的思維上多下功夫。馮祖名認為,學習最重要的是要學會一種將來做事情的方法。

馮祖名祖籍天津,15歲考入北京大學數學系,18歲進入約翰·霍普金斯大學攻讀數學博士。去美國后,他也一直非常關注中國的教育問題。

在他看來,東西方教育最本質的區別在於學習的目的。“在亞洲,中國、日本、韓國考試壓力都很大,但是沒有人問你考這些試到底是要干什麼。大 家建立的意識就是成績好能進好大學,然后就能夠有好出路。但是這個在美國聯系的很少,這裡的好大學也有很多沒有飛黃騰達的畢業生,但好在美國並不是以這個 標准評價一個人的。”

“所以國內打壓奧數是很可笑的,等同於頭疼治腳。其實最大的問題是,所有的學習都是以考試為目的。” 馮祖名說。(記者:張茜)

曾經的中國奧數“神話”教師王金戰:

別讓中國數學“躺槍”

“因為奧數,連帶著數學也變得灰頭土臉的。如果數學教育依舊這樣下去,我們跟美國奧數的差距還會加大。”數學特級教師王金戰說。

在剛剛結束的第56屆國際奧數競賽上,中國以4分之差輸給了美國隊。有人認為這是好事,因為,之前中國在國際奧數競賽上的優異成績,是由數量巨大的孩子在非常態的訓練基礎上獲得的,現在奧數終於抖落身上的泡沫回到了常態﹔還有的人則認為這是一記警鐘,該對我國這些年的教育改革進行反思了。

在奧數風生水起的年代,王金戰幾乎是個神話:這個人大附中的數學老師曾帶過的一個班有37人考上了清華、北大,還有10人被牛津、劍橋、耶魯等名校錄取,他所輔導的奧賽學生也屢創佳績。

現在,奧數在一輪輪的改革下,終於不再那麼風光。

本報記者近日專訪了王金戰,想讓這個伴隨著奧數起起落落的老師,聊一聊奧數到底經歷了什麼?數學發生了什麼?禁奧給教育帶來了什麼?

“奧運會是挑戰運動的極限,數學奧林匹克是挑戰思維的極限,為什麼要打壓它?”王金戰說。

奧數就是奧林匹克數學競賽的簡稱。國際數學奧林匹克競賽,由國際數學教育專家命題,出題范圍超出了所有國家的義務教育水平。專家普遍認為,隻有5%的智力超常兒童適合學奧數。“所以,在國外凡是能在數學奧賽上取得好成績的學生一定會被名校搶著錄取。”王金戰說。

既然100個人中隻有5個人適合學,那麼為什麼在我國會出現“全民奧數”的怪現象?

很多人願意拿美國的教育與中國比較,奧數也不例外。

不少人說,美國絕大多數學生不學奧數,學奧數的都是那些對奧數真正感興趣的孩子,因為喜歡所以投入,因為喜歡所以專注,因為喜歡所以不怕吃苦。

這幾年,王金戰每年都會在美國住上幾個月。“我利用這個時間考察美國的教育,同時也在美國做競賽平台,很多喜歡數學的孩子在這個平台上進行奧數培訓,他們很享受這個過程。”

聰明的中國人不會不懂這個明擺著的道理,但仍有很多中國的家長明知孩子不喜歡奧數也會逼著孩子學。

其實問題的根源是中國學校對學生進行選拔的標准太過單一,雖然國家在不斷強調尊重孩子的個性,但是分數的地位仍然無法撼動。比如,在小升初取消考試后,就近入學政策又沒能真正實施,擇校現象大量出現,有選就有考,那麼靠什麼來衡量學生?奧數就成了這把“尺子”,因為它的分數最過硬,區分度最好。

“14歲之前是一個人一生智力開發的關鍵期,這段時間將完成一生智力開發的95%。”王金戰說,但是這也是一把雙刃劍,如果在14歲之前學到了喜歡的東西,那麼孩子的智力和潛力將會得到巨大的開發,但是如果逼著他學了不想學的東西,孩子的智力也會被扼殺。

“奧數沒有錯,錯的是全民學奧數。”王金戰說,錯的是把奧數當成了功利的尺子。

禁令是沖著奧數來的,但是“躺槍”的卻是數學。

“很多人不真正了解什麼是奧數,甚至覺得數學隻要難一點兒就是奧數了。”王金戰說。

按照這樣的邏輯,“禁奧”同時帶來的就是降低數學的難度。

都說數學很美,但是很多人並不知道它到底美在哪裡,“當你被它折磨得死去活來的時候突然茅塞頓開,那種豁然開朗心情激蕩的時刻就是數學最美的時刻。”王金戰說,但是,當孩子做一道題就會一道題,沒有這種“死去”又“活來”的過程,很難體會到數學的美。

王金戰介紹,數學作為基礎學科其作用是培養孩子的思維能力,它應該包括計算能力、邏輯推理能力、空間想象能力和綜合能力。

但是現在的數學為了迎合“不難為學生”的潮流,正在不斷地淡化數學的味道。比如,高中的立體幾何,它本來“承載的是培養學生空間想象能力的功能”,過去在對各種平面與平面的關系、角與角的關系進行証明的時候要加輔助線,很多學生在這個過程幾乎“把腦袋想炸了也想不出來”。現在的立體幾何,引入了空間向量的方法,使得解題思路簡單了,模式更加固定了。“但是,各種平面與平面的關系、角與角的關系則大部分通過計算得出,思維的壓力大大降低。”王金戰說,立體幾何一旦變成了以計算為主,培養空間想象能力的功能便大為降低。

王金戰介紹,我們現實生活中能見到的是三維空間的東西,而數學經常要研究的是四維、五維、六維甚至N維的空間,那需要多麼強大的空間想象能力才行?

研究數學競賽的王金戰介紹,有的時候在外人看來自己是在靜靜地坐在那裡,但是腦子裡卻在構想著一個N維的空間,當再回到現實時可能一兩個小時已經過去了,那種靈魂出竅般的快意,估計沒有真正投入到數學中的人是很難體會的。

“教育改革的關鍵是教育觀念的改革,而不是一次一次地改教材。”王金戰說。

就在我們不斷降低數學難度的時候,這兩年美國的奧數卻“搞得紅紅火火”。王金戰清晰地感受到,這些年有越來越多的美國青少年願意嘗試奧數訓練。很多媒體報道這些都是中國孩子帶去的。

“在我們的平台上確實有不少中國的孩子。”王金戰說,不過中國孩子帶來的更多的是對美國的提醒。

有人說,中國學生的數學水平曾遠遠把美國拋在后面。不管這是不是國人的臆想,可以肯定的是,中國的數學教育正走在一個十字路口。規范奧數、解放95%的孩子絕對沒錯,不過,奧數絕不就是數學,對奧數的任何討論和質疑其最根本的目標一定是讓數學更加科學和規范,正像王金戰所說:“要讓數學有數學味,讓學生能真正體會數學的美。”(記者:樊未晨)

不論保送和加分存在與否,真正感興趣的孩子都會留下來

中國隊領隊熊斌:讓奧數回歸正常是好事

2015年,中國的奧數界發生了兩件“大事兒”:在第56屆國際奧林匹克數學競賽上,中國隊不敵美國隊,后者時隔21年后再度奪冠﹔2015年起,高考取消奧賽加分,此前,奧賽獲獎者的高考保送資格已被取消。

但第56屆國際奧林匹克數學競賽中國隊領隊、主教練,華東師范大學數學系教授熊斌認為,失冠其實不算事兒。自2011年以來,美國國際奧林匹克數學競賽中始終位列前三,表現出不俗實力。本次比賽,中美之間的差距也僅有4分,“理論上講,第一第二幾乎沒差別”。

比賽的勝敗只是一時的,而高考取消奧賽加分則會產生更深遠的影響。在熊斌和其他奧數教練眼中,奧賽沒有了高考的“附加值”,將有助於這項隻適合極少數人的活動回歸正常。一些跡象也表明,不論保送和加分存在與否,真正感興趣的孩子都會留下來,奧數學習開始趨於理性。

部分學校“奧賽熱”有所降溫

2014年,高考保送生政策調整,隻有進入奧林匹克競賽國家集訓隊的學生才具有保送資格。5個競賽學科的保送人數從獲省級一等獎的四五千人次,一下子降至進入國家集訓隊的260人。如今又取消了奧賽加分項目,熊斌認為,學奧數的人可能會因此減少,但真正有數學天賦的同學會繼續學下去。

事實上,高考保送生政策改革后,一些學校就已經開始從制度上給奧賽“降溫”。本屆奧賽金牌得主俞辰捷發現,自己就讀的華東師范大學第二附屬中學的競賽政策就發生了一些變化,比如以前允許一人參加多門競賽,但現在通過將幾門競賽輔導的時間調整在一起,限制每人最多隻能選兩門競賽科目。

華東師大二附中的高二學生周毅皓也發現,學校對競賽生的管理比之前嚴了,“以前搞競賽的同學集訓,老師比較容易就批准停課,現在要看成績好不好再說。”

學校這樣做,無非是不想讓學生在競賽方面耗費太多精力。據華東師大二附中數學特級教師、俞辰捷的指導老師唐立華介紹,除了少數高一、高二就已經在競賽中獨佔鰲頭的學生,對於大多數學生而言,更強調的是學好基礎學科和全面發展。

不過,也有些學校,奧賽尚未出現“降溫”的跡象。“奧賽報名依然很火爆”,江蘇揚州中學教務處主任王祥富說,雖然學生不再有通過競賽保送名校的機會,但在大學的自主招生中,擁有學科特長仍然是一項優勢。此外,也有些學生覺得高中的課程比較簡單,想在學科競賽中有所拓展。與追逐獎項相比,更多人還是享受學習的過程。

讓奧數鎖定更合適的學習人群

在熊斌看來,高考取消奧賽加分無疑會降低奧數學習的熱度,但讓奧數少一些功利性、回歸正常化,也是一件好事。“就像學音樂等其他特長,即使沒有保送和加分,也有人會去練的”。

唐立華持有同樣的看法,認為政策的變化有助於讓奧數鎖定更合適的學習人群。“取消加分的本意就是不希望太多人搞競賽,而是讓學有余力、對數學有興趣的學生做這個。”俞辰捷也發現,盡管的確會有人為了升學等功利性目的學習奧數,但真正在奧數圈子裡的還是感興趣和有實力的人,“奧數本來就不是為大多數人准備的。”

加分取消后,奧數乃至數學學習仍存在一些遺留問題。比如,作為一種選拔方式,奧數仍廣泛存在於各類小升初、初升高招生和大學的自主招生中,學習熱度是否會真正下降仍是一個問號。

對此,熊斌認為,根源在於優質教育資源相對稀缺,以致學校在招生時總會制定一些選拔標准。而數學特長與體育、寫作等方面的特長一樣,能反映出學生某方面的成績和能力,因而成為招生選拔標准之一。

不僅中國如此,在國外大學的招生中,具有數學特長的學生同樣更受名校青睞。“像美國一些好的大學,包括麻省理工、哈佛、普林斯頓等,奧賽得金牌的學生申請起來比較容易。”熊斌說。

另一個問題是,既然適合學習奧數的人隻佔極少數,那麼對於大多數學生而言,開展怎樣的數學學習可以提升思維能力?熊斌認為,應該因人而異,在適合自己的前提下學習。“有些同學本身可能天賦沒那麼高,走不了那麼遠,但是非常喜歡,也可以多去學﹔還有部分同學,沒天賦也沒興趣,就不要去做難題,可適當做一些提升。”

對於中國的數學教育,熊斌認為目前在打基礎方面已經做得很好,正在推進的新課改,在培養創造性方面已經有改進。他在觀摩數學公開課時,發現一些老師一改以往“把知識硬塞給學生”的做法,而是引導學生去觀察、思考、組織團隊討論,還鼓勵學生自發查找資料並得出相應的結論,“在基礎和創造性之間尋找一個中間地帶。”

在普通數學課和奧數之間,也有學校開放“中間地帶”供學生選擇。如華東師大二附中每周五下午的校本課程中,就包含一些代數、幾何等方面的數學專項提升課程。與普通課程相比,這些課程內容更深、難度更大。“通常30個選修名額都會報滿,有時候還會增加5個名額,畢竟還是有比較多對數學有興趣的孩子。”唐立華說。

沒有興趣和能力,奧數是學不下去的

事實上,走上奧數競賽道路的學生,大多也是出於興趣,並具備一定的天賦。

回顧自己學習奧數的經歷,俞辰捷認為完全是興趣使然。最初學奧數時,父母對他沒有多高的期待。“他們覺得人總有適合和不適合的事情,這個不適合就換一樣,反正人生路那麼長,還有時間去后悔。”而興趣和能力,是俞辰捷眼中堅持學習奧數的兩大關鍵因素,“光有興趣不行,有成績才有動力繼續做下去。”

華育中學初三學生張逸博的奧數學習之路,也是憑興趣開掘出來的。上幼兒園時,老師就提醒張逸博的母親鄧女士,孩子在數學方面有天賦。學習折紙時,很多孩子往往搞不清紙應該往哪個方向折,張逸博卻能注意到折紙的左右正反,“方位感和空間感都很強。”

小學四年級,學校的老師問張逸博要不要去奧數班,他沒問父母就直接答應了下來。后來進入同樣以奧賽著稱的華育中學,也是張逸博自己的選擇。

周毅皓的母親認為,其實家長的心態普遍比較理性。“大家公認的一點是,孩子苦讀是沒有用的,還是要有一定的天賦。他們班大部分孩子也都是喜歡數學、物理,然后再去搞競賽。”

在這些學生和家長看來,奧數帶給他們的不僅僅是獎項和成績。

“現在學習很大程度上不是為了出成績,而是為了培養性格。”在周毅皓看來,學習奧數已經鍛煉了他的自學能力和耐心、自律的品性。

兒子憑借數學特長進入好的初中和高中,在鄧女士看來屬於“意外的收獲”,更令她感到欣喜的是兒子從奧數學習中找到了自信。

此外,走在競賽路上的學生,在其他方面也同樣表現不俗。周毅皓說班裡搞競賽的學生,綜合成績多在年級前50%。

熊斌指導奧賽國家隊的時候也發現,現在奧數優秀的大部分學生都屬於綜合發展型,“偏科的情況很少。”(實習生:程彤輝 記者:周凱)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!