人民網北京8月7日電(記者賀迎春)“我不回去,如果硬要回去讀書的話,就不讀了。”張航,這個11歲的男孩,一年前剛剛告別“候鳥”與留守的生活,今天卻又遇到了一個難題:學校通知他,由於學籍無法轉到北京來,馬上就要上六年級的他可能面臨拿不到小學畢業証的后果。轉不了學籍、拿不了畢業証意味著他將無法繼續在北京上初中。

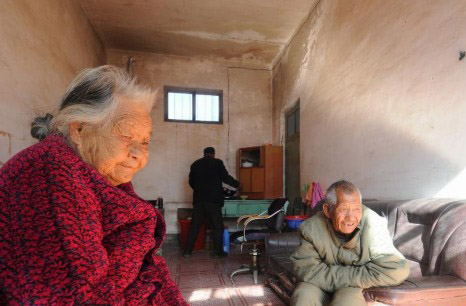

張航4歲時,媽媽劉金玉離開老家甘肅去北京打工﹔5歲時父母離異,他與姥姥一起生活。相當長的一段時間裡,他是一個留守兒童,也是一隻“小候鳥”。

去年,張航作為隨遷子女來到了媽媽身邊。媽媽劉金玉通過一個河南人花了兩萬塊錢把他送進了一個小學,學校裡面百分之八十都是隨遷子女。這個河南人收了錢后向劉金玉承諾,上小學到高中都沒問題了,但這個河南人始終不讓她見校長。直到有一天校長找到她,說孩子的學籍沒法轉過來,不能參加“小升初”的電腦派位,無法在北京讀初中。

為了孩子上學“單身媽媽”不結婚

劉金玉2007年來北京打工,先上了一個家政培訓班,做了半年家政服務,后來做起了辦公室文員。“我不喜歡做家政,做辦公室工作比較合適。”高中畢業的劉金玉對記者說。

問起她為何來北京,她說,老家工資太低,2007年的時候,一個月才一百來塊錢。

2008年,劉金玉與丈夫離婚,成了“單身媽媽”。1974年出生的她,沒有重新建立家庭,“主要是考慮孩子上學的問題,一個人的話,孩子上學需要的証件比較容易湊齊,如果結婚了,要辦的手續更麻煩。”

留守歲月:電話記錄寫成長日記

劉金玉有個厚厚的日記本,裡面寫著兒子張航的成長軌跡。常年母子分離,她如何寫成長日記?

“經常打電話,我媽在電話裡告訴我孩子一天的情況,再加上寒假暑假我們能見面,我就把它們都記錄下來。”這本成長日記記錄了這位母親的心情。

“我看過日記,覺得媽媽很關心我。”張航說。

劉金玉把更多的事記在了心裡。“孩子四歲多的時候,他畫了蘋果樹、小汽車、大房子,他說,媽媽喜歡吃蘋果,蘋果樹給媽媽﹔爺爺腿不好,送個小汽車﹔大房子送給姥姥。”

“一通電話,孩子就哭著要媽媽。”劉金玉說。

“每次我說媽媽你回來吧,她就熱淚盈眶。”張航說,媽媽其實也不想一個人在外打工,但她不打工的話我們的生活就會陷入困境。張航是個懂事的孩子。

“小候鳥”是不是又要飛走了

張航七歲的時候第一次來北京,與媽媽生活了幾天,去了故宮、頤和園、動物園。 “北京很陌生,也很新奇,我覺得我的世界一下開闊了很多。”張航還清晰記得當年來北京時的場景。

“我喜歡看書,喜歡思維偵探型,或者自然界的書,我以后也想做個偵探。”在張航眼裡,北京是一個他很想“偵探”的地方。

不過,如果他的學籍問題解決不了,他的“北京夢”可能就此折翼。要麼輟學,要麼在與母親團聚短短一年之后又回到老家甘肅繼續留守。

“我國有義務教育法,孩子有接受義務教育的權利,不讓孩子在北京參加高考可以理解,但是九年義務教育為何也不能讀?為何人為設置這麼多門檻?”劉金玉不敢奢想孩子能在北京“異地高考”,但是對於義務教育都不能讀完,她不理解。

對於一些城市對外地孩子上學設置高門檻的做法,中國人民大學教授鄭風田認為那是一種短視行為,因為按照有關規定,人口流入地政府有責任擔負起隨遷子女的義務教育。

北京大學教授鄭也夫則認為,大量留守兒童的存在,是一個殘酷的現實。他呼吁不要再造就更多的留守兒童。

(張航、劉金玉為化名)

相關報道:

守望“小候鳥”系列報道二:小候鳥”長大了:別人拼爹,我靠自己

守望“小候鳥”系列報道三:莫讓“小候鳥”進城團聚后“二次留守”

守望“小候鳥”系列報道四:無法轉學籍 來京一年的"小候鳥"又要飛回去了?

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!