1990年,北京舉辦亞運會,“亞洲雄風震天吼”的歌聲傳遍大江南北。劉亞,就在那年出生於北京,一個月之后,被送回老家江蘇如皋。他父母劉國平、夏蓮英是縫紉師,北京最早的一批打工者之一。

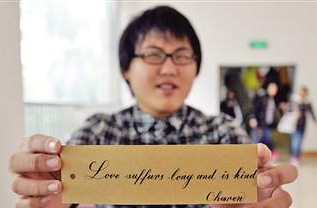

20多年后,劉亞大學畢業后回到了北京。在他出生地附近的一家單位工作,是名會計。白皙的皮膚,很有神的眼睛,談吐富有條理但表情略帶羞澀,劉亞象父輩一樣,繼續在外打拼。

“我叫姨父做爸”

歲月滄桑,故地已經面目全非。但劉亞對曾經生活過的地方一草一木仍十分熟悉,知道哪裡曾經有過游泳館,哪裡有過醫院。他小的時候,每逢暑假都會與同樣留守在老家的姐姐一起來北京見父母。“小時候來這裡好像沒什麼感覺,只是北京有超市、有公園,可以來學點東西,我在附近的游泳館學會了游泳。”劉亞淡淡地說。

劉亞小時候一直寄居在姨父家,上幼兒園的時候,看到別的小朋友每天都有爸爸媽媽接送,有一天劉亞實在忍不住了,回到家裡對著身旁的姨父叫了聲“爸爸”,把姨父嚇了一跳,要他以后再也不要叫了。從那以后,劉亞一年難得有幾次機會叫聲爸爸。

“有一次,我媽要回北京了,我當時好像有預感,纏著她就在她身邊玩,姨媽怕我媽不好脫身,硬是帶著我到別處玩,回來后就找不到媽了。聽說,媽一邊溜一邊哭,我和姨媽也一塊放聲地哭。”

久了之后,劉亞把姨父姨媽家當成了自己家。“媽媽有一次把我接回家過年,洗漱的時候,一隻老鼠溜過來,我對媽說了句:‘呀,你們家還有老鼠,我們家從來沒有。’”十多年過去,劉亞談到此事,笑了起來。

從爺爺家拿了隻水瓶

姐姐劉燕一直寄養在舅舅家,有一次不小心把舅舅家的開水瓶打破了,劉燕偷偷地走了三十多分鐘到爺爺家,把爺爺的熱水瓶拿過去替上了舅舅家的。兩隻熱水瓶長得模樣差不多,舅舅一時還沒認出來。

劉亞也是這樣,新學期到了,還沒見姨父給交學費,劉亞很著急,又不敢跟姨父提起。他騎車去找爺爺,要爺爺把學費交了。其實姨父是小學校長,劉亞的學費從他的工資卡直接扣除,只是沒有跟劉亞提及此事。

劉亞認為自己是個很懂事的孩子,他說,住在別人家,沒有資格不懂事,沒有資格去瞎玩。

“我很少哭,爸爸打我的時候沒哭,姨父打我的時候也沒哭,但高三第二個學期感覺壓力大,物理成績怎麼也上不來的時候,我躲在被子裡哭了半宿。覺得對不起爸媽。”

因為這事罰跪了

從小學一年級到三年級,劉亞都跟一個女孩同桌。女孩是班上成績最好的,人也很好,劉亞特別喜歡她。有一次,他找機會去女同學家玩,一直玩到晚上六點才回家。

在回去的路上,劉亞感覺有點不對,總覺得有人喊他的名字。回家才知道,因為他沒有告訴姨父、姨媽就出去玩了,他們很著急,分頭到處找他,鄰居也都全部出動,有的鄰居去河邊看他有沒有被淹死,有的鄰居還去茅廁看了看,怕劉亞一不小心掉到茅廁裡。回到家后,從來不責罵劉亞的姨媽很生氣,要劉亞足足跪了20多分鐘。從那以后,劉亞每次出去玩,如果姨父姨母不在,他都會留下一個紙條,告訴他去哪兒了。

高一同桌給他性啟蒙

“青春期,姨父姨母、爸爸媽媽從來沒有給我講過性的問題,性這東西讓孩子自己慢慢去了解,我是給高一同桌啟蒙的。”劉亞青春期並不叛逆,但對於身體的變化還是充滿好奇與沖動。他這位同桌爬圍牆出去上了網,在網上看了黃片后偷偷地跟他講。

在劉亞看來,這位同桌的分享也許還算不上真正的啟蒙,真正的啟蒙是上大學看了“毛片”之后。

劉亞所在的學校,沒有專門的生理衛生課,老師隻在生物課上輕描淡寫地講兩句性,但對於青春期的孩子來說,他們仍聽得很投入,雖然這遠遠沒有解答他們心中的疑問。

生命中的另外一對爸媽

“將來你可以不孝順我們,但你不能不孝順你的姨父姨媽。”劉國平對兒女充滿愧疚,但要兒子對養育他們的姨父姨媽感恩。

“姨父是個非常正派的人,我覺得他特別像明星王志文。王志文演過一個很正派的人物,我看了那個電視劇后就覺得他倆特別像,而且確實也長得像。”

因為姨媽需要去帶孫子、外孫,劉亞與姨父生活的時間是最長的。“姨父對我,比對他自己的孩子還要好,每天早上,把我叫醒,帶著我去上學。他雖然很嚴厲,但我一點都不怕他,因為知道他疼我。”

上中學的時候,由於學校離劉亞的爺爺奶奶家比較近,劉亞搬去與爺爺奶奶一起住,但每周五一下課,姨父就會騎著車去爺爺奶奶家接我,不管刮風下雨從不間斷。“每到周日吃中飯的時候,我就心裡特別難受,因為又要離開姨父去學校了。”

“姨父送我到學校后,我都會在橋邊看著他的背影消失了才回去。” 劉亞回憶起當年上學時的情景。

長大之后,小時候的記憶反而清晰起來,劉亞從小體弱多病,姨父需要經常帶他去看病,有時是在月朗星稀的晚上,有時是在風雨交加的清晨。

誓言兩個“絕不”

劉亞還是單身,但他說如果以后有了孩子,絕不讓他們成為“留守兒童”。他說,雖然現在感覺不到痛苦了,但當時確實是很慘,很可憐,孩子成長的過程最需要的是父母的陪伴。

劉亞還有一個絕不。他說,以后自己要麼找個北京姑娘結婚,要麼通過自己的努力獲得北京戶口。總之,絕不會在沒有北京戶口的情況下,讓孩子在北京上完中學后再回老家參加高考。“在北京學的比較輕鬆,回家后完全無法與老家的孩子競爭”。

“我姐有個朋友,她說自己的孩子要提前到8點鐘上學了,很辛苦。其實在我們老家,孩子6點就上學了。大家智商都差不多,考試成績的好壞其實與投入學習的時間直接相關。”劉亞感嘆道。

劉亞高三第二學期的時候從來沒有在晚上12點前睡過覺。“有時凌晨醒來,燈還開著,書放在身上,我睡著了。”

好生活靠自己打拼

長期的留守,劉亞認為可能讓自己變得內向,而且不夠自信。但是對於父母,劉亞沒有抱怨過。他說,“你不能對父母要求過多,尤其是男子漢,你要好的生活,應該自己去拼。現在有些人講‘拼爹’,但我一直覺得應該靠自己。”

當時父母把劉亞放在姨父家,就考慮到姨父是校長,有個好的教育環境。他的不抱怨,也與姨父潛移默化的教育很有關系。“他一身正氣,對我的影響很大,我的思想比較傳統,是‘90后的身體,至少80后的思想’。”

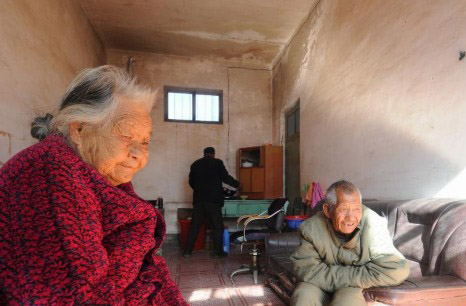

父親劉國平到北京33年了。“他一天要裁上百條褲子,還要擺攤,裁好后拿回家讓我媽和幾個徒弟做。太忙了,哪有時間管我?”劉亞說,父親為了讓孩子有更大的發展,隻好來大城市賺生活,所以他很理解。

(本文涉及人物全部為化名)

相關報道:

守望“小候鳥”系列報道二:小候鳥”長大了:別人拼爹,我靠自己

守望“小候鳥”系列報道三:莫讓“小候鳥”進城團聚后“二次留守”

守望“小候鳥”系列報道四:無法轉學籍 來京一年的"小候鳥"又要飛回去了?

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!