本文系人民網獨家發布,任何媒體、網站或個人未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。

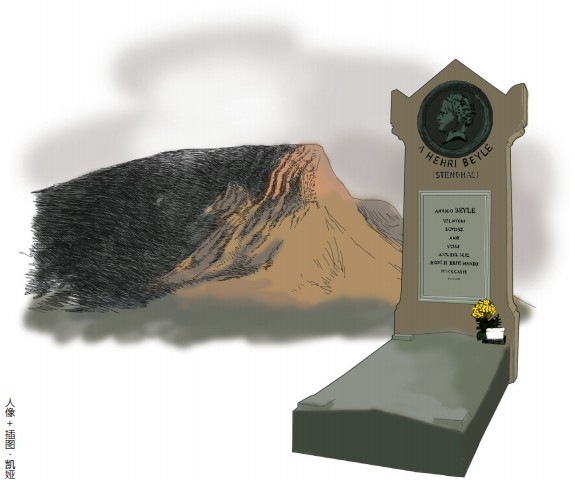

本·布爾本山,冰川運動造就的奇異裙裾山形使它成為達蒂山脈中最引人注目的山峰,在斯萊戈郡的許多地方都可以從各個側面望見它的風姿,當地人對它的感情堪比東瀛人對富士山,親切地稱之為“笨不笨老頭”。

若說斯萊戈郡是為愛爾蘭共和國與北愛爾蘭劃定邊界的臨冬城,北起本·布爾本山,南至吉爾湖的鄉間平原就是臨冬城的心臟,葉芝在《柯爾庄園的野天鵝》和《最后的詩篇》兩個集子中曾反復將它吟詠。當然,還有那首最著名的《失竊的孩子》:“一波月光點亮/迷蒙的灰色沙地/在羅塞斯點最遠處/我們整夜舞蹈……蜿蜒的流水汩汩涌下/格倫卡瀑布的山頭/穿過燈芯草匯成深潭。”

格倫卡瀑布是我在愛爾蘭見過的最美的瀑布,雖然遠遠談不上雄奇壯觀,隻不過是層層杉樹掩映背后,燈芯草、山百合和蒲公英叢中一挂飛瀉而下的霧氣壁毯,幾乎沒有能向來人宣告其存在的喧響水聲。但它的靜和隱卻引人駐足:“阿賴耶識甚深細,一切種子如瀑流,我於凡愚不開演,恐彼分別執為我。”這個爛熟在心的偈子意外地在一挂不起眼的異鄉瀑布前道成肉身。

鄉間不通公交,我們在斯萊戈市內租車前往吉爾湖,這面長約八公裡的淡水湖泊中隱著二十余處宛若星辰的島嶼,包括最大的教堂島和葉芝的因尼斯弗裡島——它雖是愛爾蘭文學中最富盛名的島嶼,本身卻只是群島中並不引人注目的一座。一樣的羽鍵琴蘆葦叢,一樣在黃昏時分殷紅金黃的薄霧,細腳杆鳥兒在其中停落,起飛就是撼動了整個靜謐的宇宙。

吉爾湖的色澤是一種比灰和藍都更純淨的灰藍,十數隻天鵝在湖心游弋,腳邊蕩開的漣漪似乎在演繹一種關於衍射的寓言。葉芝青年時代深受梭羅影響,向往像梭羅在《瓦爾登湖》中所做的那樣,去湖深處的因尼斯弗裡島獨居,他也常在深夜同表兄亨利·米德爾頓一起租帆船前往湖心觀察鳥類。

多年前,我和狐狸都十分尊敬的葉揚老師曾為我們講說桐城派的“因聲求氣”,並以吟誦中國古詩的方法為我們吟了一段《因尼斯弗裡湖島》,那是一種有魔法的聲響, “我將動身離去,前往因尼斯弗裡島/在那兒造間小屋,用樹枝和筑泥:/ 我要支起九排豆架,搭建蜜蜂巢/ 獨自在林中空地聆聽蜂鳴……我將動身離去,隻因每日每夜/ 我聽見湖水低聲輕舔著湖岸﹔/當我站在大路上,或是灰色路緣/ 我聽見它,在深深的心之內核。”這個黃昏的湖畔,我們仿佛與跌宕的音節同步了呼吸。

湖水終將把我們送往葉芝的長眠之地——鼓崖。鼓崖是袁可嘉先生的譯法,實際上,Drumcliff在愛爾蘭語中意為“籃子山脈”。詩人於1939年死於法國小鎮洛克布呂恩·開普·馬丁,遵照他的遺願,九年后,愛爾蘭海軍用巡洋艦將他帶回家鄉,重新埋葬於鼓崖聖科倫巴教堂的教區墓地。據葉芝遺孀回憶,詩人的原話是:“我死后,把我就地掩埋,一年以內,等報紙遺忘我時,把我挖出來埋在斯萊戈。”然而遺忘並不可能,這場遲到八年的下葬儀式成了斯萊戈郡的一大盛事,到場的除卻文學界要人,還有當時的愛爾蘭外交部長,同時也是葉芝的摯愛莫德·岡之子肖恩·麥克布萊德,也是后者代表政府負責主持了整個遺體搬運儀式。

葉芝墓並不難找,它安靜地躺在墓園入口處毫不起眼的一隅,周圍的墓石多被葳蕤的藍鈴花和滿天星簇擁,新近擺上的花束間還滾動著水珠。他的墓前卻隻有一小池鵝卵石,石縫間探出些雜草。墓碑是一塊簡陋的青石板,上面刻著亡者的名字,生卒年以及《本·布爾本山下》一詩的末句:“向生死投下冷眼/騎士們,向前。”這是葉芝生前為自己選定的墓志銘。(作者包慧怡 都柏林大學中古英語文學博士候選人)

來源:留學生雜志

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!