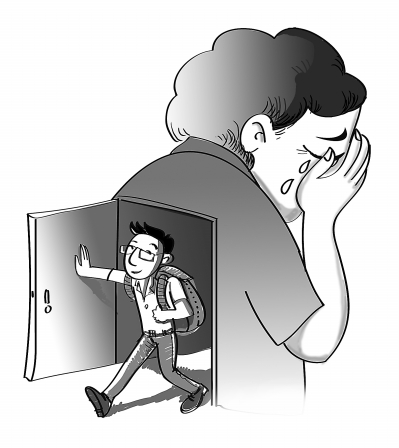

18歲的涵涵考上了外地一所醫科大學,看到通知書那一刻,涵涵媽掉眼淚了,這其中一半是高興,一半是不舍。想到養了18年的兒子就要離開自己,到離家千裡之外的南方去上大學,涵涵媽就覺得心裡空落落,晚上還會偷偷流淚。

北京回龍觀醫院心理科副主任醫師孫春雲為涵涵媽這種情緒定義為“分離焦慮”,她說,眼看大學新生要報到了,最近到醫院來咨詢的新生爸媽可不少。20歲的曉鷗剛上大學時的經歷和涵涵很像:兩年前,曉鷗考上外地的大學后,爸爸媽媽送她去學校。火車開了3個多小時,媽媽就抹了3個小時的眼淚。這種無聲的哭泣一度讓曉鷗非常煩躁,“哭什麼啊,我上大學不是好事嘛?”現在每年寒暑假后曉鷗返校時,媽媽還是會哭,“我小長假都不回北京,到處去玩,就是不願意看我媽哭。”

“孩子離開家去外地上大學,給媽媽情感上帶來的感受,有點像失戀。”孫大夫說,現在的媽媽舍不得孩子遠走高飛很常見,“這種分離焦慮與3歲小孩子上幼兒園時的分離焦慮還不一樣,小孩子是對未知環境的恐懼,對陌生人際關系的擔憂﹔而成年人的分離焦慮更多是情感分配出了問題。”人們常說,孩子是父母的“小情人”,這雖然是句玩笑話,實際上是有道理的。孫春雲說,養育孩子的過程,也是家長特別是媽媽與孩子形成緊密情感的過程,這種情感寄托甚至成了一些媽媽唯一的情感寄托,丈夫或者其他親朋好友在當媽媽的眼中都變得不重要了。“孩子離開北京去外地上大學,就意味著孩子離開自己,去闖自己的天地,建立自己的朋友圈,對別人投入情感了。遠在北京的媽媽不知道孩子在想什麼,不知道孩子在做什麼,不能夠控制孩子,這會讓媽媽產生強烈的不確定感和不安全感。”

孫大夫建議:“媽媽在孩子上高二甚至高一時,就要循序漸進地從孩子身上轉移情感。”孩子上高中后,家長就要意識到他需要自己的空間了,“回家之后,他可能會把門關上,可能不願意講心裡話……其實,養孩子的人早晚都要面對這個轉變。”孫大夫建議家長學會情感轉移,“媽媽不要把所有的情感都投入到孩子身上,這種情感結構不合理。一個家庭中,當媽媽的還是要把情感回歸到夫妻情感中。”如果夫妻感情不好,可以把情感轉移到其他方面,比如轉移到友情上,也可以養寵物……但更重要的是學會調整自己,學會承受孤獨。“人雖然是社會人,但很多時候不得不面對孤獨,我們要學會和自己相處,讓一個人的生活也變得很快樂。”

本報記者賈曉宏 J146

插圖 馮晨清 H126

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!