童年時的四胞胎 張克非攝

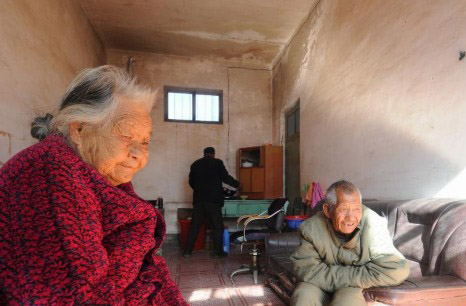

孫艷梅 王華軍夫婦 趙凱攝

高考前四胞胎合影(從左至右:王富、王嬋、王毅、王苑)張克非攝

孩子們的高考成績出來以后,45歲的黑龍江農民王華軍常常擰成疙瘩的眉頭終於舒展了一些。

老三一本,老二二本,老大老四三本或高職。作為中國首例被報道的龍鳳四胞胎的父親,4個孩子的成績都夠上大學,算是讓他鬆了口氣。但對這樣的成績,他其實並不滿意。

“考得太完蛋!”王華軍嘆了口氣,總結道。

他家位於牡丹江市下轄的海林市新民村。1996年,龍鳳四胞胎出生的消息轟動了這座林海雪原上的小城。在當年牡丹江各種媒體的密集報道下,這個普通農民,連同他的妻子和4個襁褓中的孩子,一下子成了家喻戶曉的新聞人物。

從那以后,這個家庭的幾乎每一個細節都逃不過被圍觀的命運。

按照王華軍最初的想法,能把孩子培養成大學生就是成功。如今孩子們交出這樣一份答卷,他心裡面的感覺挺復雜,“說不清是輕鬆多一些,還是失望多一點”。

“俺們家農村孩子一天沒補過課,自己在市裡上學也沒人看著,能考成這樣是不也挺不容易?”

“這幫熊孩子就是沒入進去(門),唉……你看那英語考的!”

“不管咋樣,孩子們也都考上大學了……”

“一下子供4個大學生,學費啥的也成個問題,再整吧……”

他總是這樣不由自主地陷入糾結當中,正如18年前,被70萬分之一的幾率擊中的那個當口。

降生記

1995年,懷孕3個月的孫艷梅擔心自己懷了個怪胎。

“長得太快了,兩三個月就能摸著,我尋思什麼玩意?”曾經失去過一個嬰兒,這個第二次懷孕的農村婦女有點兒擔心。

5個月的時候,夫婦倆跑去海林市的醫院檢查,檢查的結果是三胞胎。

丈夫王華軍覺得還是去牡丹江檢查一下比較“穩當”。孫艷梅懷孕6個月的時候,倆人揣著全部存款一千多塊錢,去了牡丹江婦幼保健院(當地人習慣稱之為“婦產醫院”)。

對著儀器的屏幕,B超室的醫生禁不住驚喜地叫了出來:兩男兩女,是4個!我看到4個小腦袋!

突如其來的消息讓王華軍有點兒懵,孫艷梅則焦急地追問:4個腦袋不是長在一起的吧?

醫生告訴這對20多歲的農村夫妻,四胞胎的成活率低,必須立即住院,否則十分危險。

王華軍有點兒糾結,一方面,他們已經失去過一個男嬰,這次說什麼也得把孩子保住。另一方面,夫妻倆隻有4畝口糧田,主要收入靠他冬天去林場打零工,先不說住院得花不少錢,就說這4個孩子,生下來咋養?

“能保倆就行……”對沒出世的孩子,王華軍當時還沒法體會那種血脈相連的親情。

“要保就得全保,否則一個也保不住!”

被醫生嚴重地警告后,這個頭發特別烏黑濃密的年輕人隻好硬著頭皮去辦理住院手續。

安頓好妻子,王華軍抽空回了趟家。收拾住院生活用品的時候,他告訴家裡人,媳婦懷的是四胞胎。跟孩子媽的反應一樣,奶奶也擔心:正常嗎?能活嗎?孩子的姥姥和三姨姥則趕緊趕工,給4個孩子做小棉襖、小棉褲。

就在這一家子忙著為新生兒的到來做准備時,另一些人也忙碌了起來。

檢查出四胞胎的當天晚上,牡丹江人民廣播電台的一名記者接到了婦產醫院院長袁麗華的電話。這位情緒興奮的老朋友開門見山地向她宣布:我這裡有一個大新聞!你來策劃一下?

醫學界有關調查資料推算顯示,正常情況下,雙胞胎的出現幾率是1/89,三胞胎約1/7900,四胞胎大約要出生70.5萬人才會有一例。四胞胎本身就罕見,即便有,也多為“四小龍”或“四小鳳”,而龍鳳四胞胎在當時並沒有記載。

“牡丹江市婦幼保健院將迎來全國首例龍鳳四胞胎”是件前所未聞的大事兒,這個記者火速通知了市裡和省裡的媒體,緊鑼密鼓地籌劃起這場平面媒體、廣播、電視聯合報道的“全媒體”行動。

1996年1月30日,即將臨盆的孫艷梅在鏡頭的簇擁下艱難地翻上了手術床。

住院期間,婦產醫院想盡辦法地幫她保胎,不僅每日免費供應營養餐,還不時地給她買各種水果。醫院拿她小心翼翼,洗澡的時候不讓她搓肚子,怕把孩子“搓掉了”。

或許再找不到第二個產婦能受到與她相同的“待遇”:手術室裡,除了醫護人員,外圍還站著一圈兒身穿白大褂,或舉照相機或扛攝像機的記者,嚴陣以待。

躺在手術台上,孫艷梅除了緊張,唯一的感覺就是手術床太窄了,有點兒放不下她的大肚子。懷孕期間,她的體重增加了近70斤,走在醫院裡,不明就裡的人都笑她“肚子大得不像樣”。

手術室外的王華軍也挺窘,他沒想到生孩子這件事兒也能吸引記者。面對著烏烏泱泱一大群記者,這個不太愛說話的農村青年有點兒手足無措,等待孩子的緊張和應對媒體的生澀,讓他說話直打磕巴。

上午9時12分開始,4個孩子被陸續取出。老大6斤4兩,老二6斤,老三5斤6兩,最小的老四也有4斤8兩。

護士們把孩子一個接一個地抱出來,走廊旋即變得喧嘩。王華軍把每一個孩子都細細端詳了一番,白色襁褓裡的4個孩子粉嘟嘟的小臉兒,讓他笑得眼睛瞇成一條縫,嘴裡不住地重復著同一句話:高興,確實高興。

人群中有人適時插話:快跟院長說幾句。話筒隨即伸過來。

王華軍趕忙轉身,握著院長的雙手說:“感謝感謝,這4個孩子的生命是你們醫院給的,要是在家,絕對那個什麼……”

手忙腳亂的日子

從牡丹江城裡回到新民村,夫妻倆初為人父人母的喜悅,很快便被亂糟糟的房間和洗不完的尿布攪得七零八落。

王華軍至今仍清楚地記得,孩子出生的頭一年裡,因為要洗大量的衣服和尿布,他們家用掉了整整9箱肥皂,家裡那台老式波輪洗衣機的甩干桶也給甩壞了。

剛從醫院抱回來的時候,除了母乳,4個孩子每天吃半袋奶粉足夠﹔十幾天后,奶粉的消耗速度變成了一天一袋﹔不到3個月,孩子們吃光了80袋奶粉。

加上這期間購買和用壞的30多個奶瓶,50多個奶嘴,家裡的花銷一下子大得驚人。省內的一家乳制品企業主動提出,供應四胞胎的奶粉直到其成年。

奶粉的問題算是暫時解決了。但生完孩子之后,家裡的勞動力隻剩王華軍一個人,且自打孫艷梅懷孕,他冬天再也沒辦法離開家,獨自去林場打工。

最怕的是孩子生病,同樣的病,4個孩子每每得輪流生一次。第一年年底,單在村診所的結賬,就有3000多元,相當於夫妻倆當時一年的收入。王華軍隻得開始生平第一次借債,對象是在日本打工的妹妹。

回家的時候正值寒冬臘月,農家的房間裡,除了炕頭是熱的,頭頂上的空氣都透著冰冷。4個娃娃被凍得哇哇直哭。王華軍隻好用兩床棉被把他們嚴實地裹起來。

擔心來回起身掀被子凍著孩子,王華軍當父親的第一年是打地鋪度過的。不過,他真實睡在地上的時間並不長,4個孩子不停地哭、尿,按住了葫蘆浮起瓢,讓夫妻倆不得安生。

“白天在地裡干活兒,兩條腿都打晃。”想起那種滋味,王華軍五官都皺到了一起。他還不到50,頭發已經灰白,薄薄覆蓋在頭皮上。“讓他們給我整的,我現在一看著那麼大的小孩就頭疼。”

“那幾年可煩人了,一個哭都跟著哭,吱哇亂叫。”46歲的孫艷梅回憶起初為人母的前幾年,忍不住“嘿嘿”苦笑了幾聲。

體格一直很健碩的孫艷梅,生完孩子后身體再沒好起來。頭半個月裡,她一直在發燒,裹在被子裡依然感覺渾身發冷。

懷孕期間她的臟器受到嚴重擠壓,肋骨也被撐得外擴變形,身體總是不自覺地后仰,沒辦法支撐身子給孩子們喂奶。

孩子慢慢會爬了,孫艷梅的日子也並不好過。白天家裡隻有她自己侍弄4個孩子,做飯、上廁所都需要趁著孩子睡著的空檔抓緊完成。她常常在看著孩子的時候,不由自主地低下頭打盹,然后再被孩子的哭聲驚醒,一個不留神,孩子從炕上跌下去了。

為了避免這樣的情況,王華軍找來木工,在炕邊兒打了一排木柵欄,把幾個孩子“圈養”了起來。

眼看著小兩口的忙亂,孩子的奶奶把兩個孫子接到身邊撫養。后來因為老二不吃母乳就會拉肚子,隻好把老二送回來,換了老三。

老二小時候身體比較弱,在家待了半個多月就開始發高燒,后來又轉成肺炎。農村醫療條件差,夫妻倆隻好又把孩子送到了婦產醫院,因為家裡離不開人,老二被“寄存”在那裡治病,直到好了才接回來。

“那會兒一有毛病就送婦產醫院,我也不管就回來了。那個時候的醫院辦公室主任挺好的。俺們家老大還抽過他的血呢。”王華軍說,“好像說是給小孩輸血,病好得快。”

說起婦產醫院當年的照顧,王華軍直到現在依然充滿了感激。孫艷梅住院期間,夫婦倆身上帶的錢很快花完了,剩余的住院費和手術費,醫院考慮到他們的情況都沒有收。四胞胎回家后,婦產醫院還派醫生給孩子們做了次免費體檢,贈送了一些兒童用品和玩具。

為了表達感激,孩子剛出生的時候,王華軍就把給孩子起名的權利交給了醫院。最終,在一個媒體人的提議下,按“婦產醫院”的諧音,4個孩子按長幼,依次取名為王富、王毅、王嬋、王苑。

老大老二是男孩,老三老四是女孩。因為是異卵多胞,4個孩子長得各不相同,性格也挺不一樣。

“老大最淘,小時候喜歡趟水、摸魚。老二性格最像我,他腦瓜好使。老三小時候最愛哭,哭起來小臉兒黑紅黑紅的。老四最有主意,能攛掇事兒,那幾個都聽她的。”黑瘦的王華軍總結道。

孩子會跑會跳以后,孫艷梅開始到地裡幫王華軍干活。4個孩子常常趁媽媽不在家的時候,把家裡看門的黃狗抱到炕上玩耍,然后給她留下滿炕的屎尿,和4套臟衣服。

夫婦倆對孩子有點兒嬌慣,上初中之前,孩子們很少自己洗衣服。初中住校后,每個月回家的時候,孩子們都會背回來些“大件兒”給孫艷梅。王毅還曾經鬧過“一條床單在水房泡一個月”的笑話,“發現的時候都泡臭了”。

零用錢不夠的時候,老二老四常常攛掇老大老三去管奶奶要,奶奶疼這兩個在她身邊帶過的孩子。孩子們一句“等我考上大學一定報答您”,就能把老人家哄得直樂。

被圍觀的生活

“我不願接受媒體(採訪),我也不會說。真是,咱有啥的啊,就是種地的。有些人就不,他們老覺得俺家4個孩子怎麼怎麼的,想太多了。”王華軍說。

用他的話說,媒體來了,可能就為了拍張照片,完成任務就走。但他們還要繼續生活在村子裡,關於他們一家的閑話已經太多了。

孩子剛生下那會兒,關於社會各界關注四胞胎一家的新聞鋪天蓋地,村裡人都知道這家人收到了捐款。有人猜測:王華軍一定借孩子發了筆大財。

“婦產醫院扣除了醫藥費,我最后就收到了九千。這不是嘛!”王華軍從櫃子裡翻出一個已經泛黃的筆記本,上面用鉛筆工工整整地記錄著捐款的年份、單位和金額。

“有些事你沒法辯解,你說了人家也不信。唉!”坐在缺了靠背的椅子上,王華軍佝僂著身子,蜷起一條腿擱在胸前,用雙手抱住,像一隻試圖縮回殼裡的蝸牛。

最讓這個男人窩火的是,哈爾濱有一個給孫艷梅開過藥的中醫,在四胞胎出生后打出廣告,貼出他和孫艷梅的照片,說他們夫婦倆結婚多年不孕不育,是吃了她的中藥后,才一舉生下四胞胎。

“我媳婦之前那個孩子沒活,為了調養身體才找她抓的中藥。”王華軍氣惱地說,當時小廣告發得到處都是,結果媒體都聽那位中醫的,追到村裡來採訪,兩口子又無端惹上了收錢的謠言。

“那你咋不告她?”

“告啥啊,她也是為了藥好賣,再說咱確實在人家那看過病。”王華軍搓了搓胳膊,無奈地說。

相比王華軍的隱忍,性格直爽的孫艷梅,有時會忍不住開腔辯幾句。

報戶口的時候,婦聯的人問她:你這是一胎養的麼?不是一胎養的說啥也不能給你報。

“可不是一胎,不然誰也不能要這些玩意,我現在也不能掐死。”孫艷梅氣得夠嗆。

他們家的一舉一動都被人盯著。孫艷梅從生產完落下了高血壓的毛病,天一熱不能下地干活兒,有人揶揄她:錢多得連活兒都不干了。王華軍為了多承包幾?地,借錢買了輛拖拉機,又有人議論:吃低保還有錢買車?

事實上,時隔將近20年,村裡人都看得出來,王華軍的家庭條件並沒發生什麼變化。

一家六口居住的,還是那間有40多年歷史的老房子,屋裡的牆皮已經開始脫落,水泥地面和灶台卻被孫艷梅擦拭得發亮。

那台被人說三道四的拖拉機,王華軍也是下了很大決心才向親戚借錢買的。他們家原先隻有一輛俗稱“螞蚱子”的小手扶拖拉機,遇上泥濘就走不了道,開起來還挺危險,他曾經被甩出去過。

有一年秋天下霜早,夫妻倆每天天不亮就打著手電,走十幾裡山路,到山那頭的地裡搶收倭瓜。“就我兩人,地一濘螞蚱子就出不來。我倆隻能從地裡一點兒點兒往外扒。”

新拖拉機大部分路面都能用,但王華軍還是覺得肉疼:這麼一個車頭就要4萬啊。

1998年,一個北京做影視的老板曾想要資助他們全家——讓孩子到北京上學,王華軍夫婦在影視公司打工。為了孩子,王華軍夫婦尋思試試看。結果,一家六口在北京待了不到一個月,就決定回東北老家。

王華軍說,那位董事長是個好人,是真心想幫忙。但讓4個農村孩子在北京上學哪兒有那麼容易,人家公司也不缺人,不好在那裡白吃白住。

“咱是農村人,享受不了那裡。人情世故也做不了那麼理想。”他說,“農村家再破也是家。咱們自己慢慢整吧。”

這些事夫婦倆從來不在孩子面前提起,他們不想給孩子們帶來壓力。

然而四胞胎的標簽還是讓孩子們感覺到負擔。自打去海林林業局一中讀書,換了新環境的4個孩子就拒絕再穿同樣的衣服。

“我上了大學,絕對不讓人知道我是四胞胎。”性格耿直的王苑帶著點兒情緒說道。

他們的每一個成長節點都被人關注,4個孩子對媒體已經從小時候的好奇,變成了現如今的反感。

高一軍訓的時候,電視台又來拍他們。王苑干脆把帽檐壓低,任誰也別想拍到她的正臉。

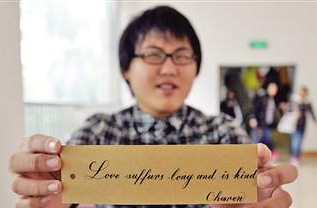

高考之前,媒體來跟拍他們從家到考場的全過程,結果她全程躲在哥哥姐姐后面,剛一到學校,就一頭扎進人堆裡不出來。記者隻好抓住老二王毅,讓他講兩句。

事實上,這些年來,除了高考這樣的“大事兒”,持續關注這家人的媒體已經寥寥無幾。曾經那陣跟蹤報道的狂熱,在消退的同時,也帶走了與之相關的承諾。

曾經表示為四胞胎提供奶制品直到18歲的那家企業,最終隻堅持了兩年多。曾經對著鏡頭,承諾孩子多了政府會幫助撫養的一位海林市領導,在鏡頭之外,再沒有過問過這個家庭的情況。而婦產醫院的領導也已經換了幾屆,對待這個農民家庭的態度顯得有些疏遠。

孫艷梅曾經去村婦聯,想問問國家對多胞胎有沒有啥補助政策。人家搶白她:沒有政策,你養4個咋還養出功來了?

“咱就去問問,又不是管你要錢,這讓人扒扯一通!”

從那以后,孫艷梅和王華軍打定主意:以后咱誰也不用,就憑咱自個兒,誰讓咱自個兒養的。咱掙干的吃干的,掙稀的吃稀的。

學習這件大事

因為自己家養了4個孩子,王華軍從來不跟別人比什麼。隻有一件事例外,就是孩子們的學習。

王華軍上高中的時候,成績不錯,他參加過高考,隻差5分沒考上大學。他一直挺后悔,當時考上大學的高中同學,大部分在海林市裡混得不錯,“這個長,那個長的,出門都開著小汽車,還有當律師的”。對比自己的境況,他后來很少參加同學聚會了。

四兄妹被海林林業局一中接收后, 王華軍擔心農村孩子基礎不行。他找木頭釘了塊小板,刷上黑漆,又在村大隊裝修房子扔掉的廢物堆裡,撿了一大盒彩色粉筆。

等孩子們放暑假回來,王華軍自家的小課堂就開始了。

他蹲在地上講,孩子們趴在炕上聽。主要講下個學期要學的數學,順帶著輔導一些英語語法。講完例題王華軍還會出題給孩子們做,然后挨個檢查。

“最怕他給俺們上課。”“做題做不出來就得挨打。”“俺們都希望趕緊到中午,好去我奶家吃飯。”孩子們齜牙咧嘴地回憶道。

“王富被打的次數最多。”老四王苑還不忘揭短。這個家庭小課堂持續了3年,孩子們上高中以后,王華軍也輔導不了了。

孩子們在“對付”老爸上很有默契。上小學時,隻要考試沒考好,王華軍問起來,4個孩子永遠口徑一致,隻說名次,不說分數。

“農村小孩學習都不咋好,名次肯定比分兒好聽。”比較外向的王毅嘿嘿地笑著說。

上了高中,家裡隻有王苑讀文科,王華軍在屋裡的牆上貼了一張中國地圖,一張世界地圖。

“我說地理什麼的有些很好整,你一閉上眼睛中國地圖和世界地圖不就在你的腦子裡麼?中國鐵路走什麼線,黃河經過哪幾個省,不都在腦子裡裝著麼?我現在都在腦子裡,一說哪個省省會不都在腦子裡麼?”

“我說你們學習不好是你腦子裡沒有。他們不行!現在這孩子不行,一點兒壓力沒有!”王華軍無奈地擺了擺手。

在家看電視的時候,幾個孩子喜歡看動畫片。王華軍卻總想讓他們看新聞,了解點兒時事。他還推薦了一個節目《海峽兩岸》,但幾個孩子對這個節目並不感冒,放假的時候依舊佔著電視看動畫片,王華軍也就沒再堅持。

四兄妹在村裡的新民學校念完了小學。農村學校沒啥師資力量,王毅記得,一個老師能教好幾門課,教音樂的還教數學,教體育的也教英語。村裡面的家庭,但凡有點兒能力,都把孩子送去海林市裡讀書。到四胞胎快要小學畢業的時候,包括他們4個在內,隻剩9個學生准備在新民學校繼續念初中。

村裡人念叨:他們家4個孩子,估計是隻能在新民繼續念書了。王華軍聽完心裡特別不是滋味,他跟孫艷梅商量,無論如何也要把孩子送到海林去讀。“窩在村裡就廢了。”

2004年,江蘇電視台曾在南京舉辦過一個多胞胎的晚會。王華軍形容當時的場面:來了好些人,還有挺多明星,胡兵、吳若甫什麼的都來了。

那次活動邀請了全國各地的多胞胎家庭,他們一家第一次知道,原來四胞胎家庭這麼多。但對比之下,王華軍有點兒難過。

“人家的四胞胎,多數是城裡的,農村的也是條件不錯那種,家裡從小兒就培養,學點兒才藝啥的。那小孩一看就參加過挺多節目,都可會說了。”后來在演藝圈小有名氣的“南京四小鳳”也參加了那次活動,還表演了節目,挺出彩。

這些王華軍都覺得不算啥,最讓他難受的是,主持人把話筒遞過來,讓每個家庭的小朋友說說自己的理想,人家的小孩都很會說,有的想當歌唱家,有的想當科學家。

“話筒遞給俺家老大,他給我崩出來一句:長大想種苞米,種黃豆。哎呀給我這心裡氣得!”他打定主意,無論如何得讓孩子好好學習,走出去,多見見世面。

那次的南京之行,並沒讓孩子們長很多見識。最后一天,活動方給每個家庭1000塊錢,讓他們自己在南京轉轉。王華軍說,去一趟中山陵,俺們家6個人,1000塊錢就快沒了。后來就去夫子廟,一個人30塊錢。海底世界轉一圈得七八百,也沒去成。

孩子們第一次見到了肯德基,也沒進去吃,只是在門口拍了張照片。

上初中的時候,海林市林業局一中破格接納了這個非林業系統家庭的4個孩子,不僅免去了所有的學雜費,每年還給貧困補助。

王華軍覺得學校照顧太多,心裡有點兒過意不去。校長曾提出學校食堂讓4個孩子免費吃飯,被他謝絕了。

“學校幫太多了,咱不能再那樣,那不賴上人家了嗎?”比較了附近“小飯桌”的價錢,他給孩子在學校附近租了個房子,讓孩子們自己做飯,孫艷梅隔三差五過去看看。

外面的世界

孩子高考之前,在家頂多干點兒家務。老大掃地,老二擦炕,姐倆洗碗,是從小學開始的固定分工。王華軍夫婦從沒讓他們干過農活兒。

然而對於種地的不易,孩子們並非一無所知。

老二王毅記得,在他們上小學的時候,趕上搶農時,爸媽早上3點多就出去割黃豆。那個時間天氣涼快,等太陽出來,天一熱,黃豆就會炸開。

這個相貌挺好看的少年還隱約記得,有一年,因為下霜早,苞米都“綠棒子”了,爸爸隻能把不成樣子的苞米,以幾毛錢的價格賤賣給釀酒的人。

王華軍每個月給4個孩子各500元生活費。這筆2000元的固定支出后來不得不慢慢加大,“這幫熊孩子,原來給500還有剩余,后來給500花500,給600花600”。

話雖這麼說,他還是時不時打電話給住校的孩子們,告訴他們:錢不夠了就跟家裡說。

為了籌錢,他每年冬天都去林場裡打工。王華軍打的工,當地俗稱“放套子”,就是把林場採伐下來的木材,用牛拉爬犁的方式,從山上運到山下卡車可以通行的地方。林場會按照立方米數計算工錢。

“一(立方)米的木頭有2000多斤”,一天的工錢差不多有幾十塊,工資隨距離遠近和木頭的種類,也會有點兒浮動,但大體差不多。

不少年輕時跟他一起“放套子”的人,到了這個年紀都不干了:干活兒的地點都是在沒有人煙的山溝裡,方位感不強的人很容易迷路。

王華軍雖然常常自嘲:爹媽都這樣,孩子能精到哪兒去?也常常數落孩子們“完蛋”、“學習不好”。但隻要孩子們想繼續讀書,他就繼續供。

4個孩子都挺奔勁兒的。王富和王苑成績稍微差一點兒,教過他們的老師說,那是因為基礎太差,可孩子沒放棄,一直認真地學。

“他們自己也知道咱這家庭,你爹就這麼一個腦袋能賺多少錢。俺們也不比。俺們也這樣事兒了,也盡力了。”孫艷梅說。

王毅和王嬋在重點班,班主任去過他們租住的房子,發現隻有兩個女孩有桌子學習,王富和王毅都趴在床上寫作業,說已經習慣了。

兄妹四人幾乎一直是各學各的。王富曾問過妹妹王嬋一道數學題,小姑娘繼承了爸爸的數學天賦,也繼承了媽媽的直脾氣,講一次看哥哥沒聽懂,就沒好氣兒講第二遍。打那以后,王富再沒問過她題。

他們以“出生時間”沒差幾分鐘為理由,從不以兄妹相稱,而是直呼其名。但王富還是很有“大哥”的責任感,高中3年,幾乎都是他給弟弟妹妹們做飯。孫艷梅常說:俺家那幾個,有啥臟活兒累活兒,都愛指使他哥。

干家務影響學習,但王富在高考前告訴班主任:隻要王毅和王嬋能考好就行。

王華軍在王毅身上傾注了最多期望,他覺得這孩子從長相、性格到頭腦,都很像當年的自己。

王毅說,他是4個人當中唯一補過幾天課的。中考前,因為他英語實在太差,爸爸掏了200塊錢,請老師給他補了幾節課。結果,中考時他的英語成績,比平時漲了30多分。

但這次高考王毅沒發揮出正常水平。這是王華軍最大的遺憾。“人王嬋考前能學到半夜,他早早就睡了,你說氣不氣人?”沉默了一會兒,他嘆了口氣說,也怪咱做父母的,沒法守著孩子學習。

“有時候我就尋思,你們既然來到這樣一個家庭,你好好爭爭行不行。就這個命,這家不行你別來呀。唉!”王華軍紅了眼眶。

他念叨,說啥也會把孩子供到大學畢業。自己這輩子就這樣了,就希望孩子能替他看看外面的世界。

在南京的時候,主辦方邀請每個家庭都在白馬公園裡種下一顆小樹,並挂上銘牌,用鎖頭鎖住。那把鎖的鑰匙,至今仍被王華軍好好地保存著。

10年前,這個父親曾在那裡默默鎖住自己的誓言:再苦,也要讓孩子走出去。他希望將來有一天,4個孩子能夠再到那棵樹下看看,親手把鎖打開。(張瑩)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!