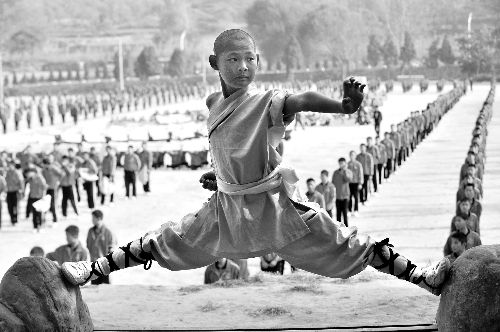

武校学生正在排演节目(资料图)杨东华/摄

越走越窄的功夫路

20年前来塔沟的师兄后来开了武馆 而如今的学生已不再坚持“武术梦”

冷兵器时代远去了,除少数“拔尖”学生外,更多人把习武当做一种经历或跳板

30年前,电影《少林寺》热映后,上万人从全国各地奔赴少林寺。当时,登封市几乎“五步一校,十步一馆”,人们对武术的热爱以及武术本身的“神秘感”,成就了登封的武术产业,同时也让不少人吃上了“武术”这碗饭,改变了自己的人生。

时过境迁,如今,来武校的学生数量是以前的六七倍,但却极少有人靠武术谋生。大多数人只是把习武当作人生经历,练就一身本领,再去从事其他的职业。

习武热潮时 有人背着家里来拜师

3月13日下午,已是河南科技大学大三学生的高宇(化名),路过塔沟武校门口时,特意对几个朋友说:“学校校友碑上还有我的名字。”他曾在这里习武5年。

2005年,14岁的高宇来到塔沟武校,他热爱武术,打算好好学武,练一身功夫,以后开个武馆。此时,远在千里之外的湖南凤凰,他的师兄廖精武,开办的少林武术学校正式挂牌。廖精武1993年入校,也在学校学了5年。他们入校时间相差十几年,但各自同学的入校目的和出路,却大不相同。

在上世纪八九十年代,四面八方的人来到少林寺拜师学艺,还有人是背着家里偷偷跑来的,武校在那时初具规模。当时的学生目的单纯:一部分是纯粹出于热爱,一部分是家境贫寒,文化课成绩不好,希望给自己谋条出路,还有一部分人,来习武是为了不受欺负。当时农村谁家人丁少就容易被欺负,来少林寺学两年,家里的地位就提高了。随着武校学生的增加,高宇入校时,专心想走武术这条路的人,已经不多了。

如今上武校 有人只是想减减肥

在塔沟武校周边,聚集着鹅坡、小龙、武僧团等登封几家大的武校。登封有武校学生7万多名,但经塔沟、小龙等武校的统计,真正热爱武术并能通过习武走到专业路上的人,不会超过20%,要吃得了苦,还要有资质,其余大多数人,来武校的目的各不相同。

其中一部分,是想通过上武校,参军入伍。在武校学习几年,入伍时优势十分明显,这其中的佼佼者,很多进了特种部队或海军陆战队,还有一些成了部队里的教练。

还有不少学生,是想考取各大本科院校的体育专业,这其中有不少女孩,18岁的钱汉文,曾经在全国武术馆校赛上拿过冠军,来自周口的她,觉得通过文化课考大学太难,但通过特招进大学,她胸有成竹。

现在来武校的“富二代”越来越多。武校花费不低,一年学费和生活费,一般都要一两万元,一些“贵族班”更是收费3万元以上。不少孩子家里做生意,把他们送到这里是为了让他们吃吃苦;还有一些孩子,早早送来走上了才艺表演的道路;还有一些“问题少年”,家人是为了好好管教他们。有人是太瘦了想锻炼身体,也有胖的,习武就是为了减肥。当然,效果很显著,据学生说,在这里很快能掉十斤肉,学生大多精瘦,极少有近视、肥胖。真正吃“武术饭”的只是一小部分。

真功夫不再吃香 “这不是冷兵器时代了”

入校后的高宇很努力,“每天5点半起床,半天文化课半天练功,一天下来累得啥都不想了,就想好好睡一觉,第二天起来接着练。”

几年下来,高宇套路、武术都练得不错,参加过表演,也在比赛中拿过奖,“撂翻五六个人没问题”的高宇,从武校正式毕业,准备按照他的梦想开武馆。

此时,他的大多数同学,也在为各自的出路打算。一小部分专业好的,真正能靠武术为生,有一部分人当兵或上大学去了。而平时学习一般的人,发现找个月薪一两千元的工作容易,再好的就难了。大家都有点不甘心,吃了这么多苦,谁会想到是这个结果呢?

高宇的武馆开得并不顺利。回老家开,习武人少,各项手续又很难批。广东那边武馆较多,“经常有人‘踢馆’,人家看你抢饭碗了,就上门比试,你要是打不赢,名声就没了,干不下去了。”他的一个同学,习武十年,技术过硬,高宇非常佩服,也是和人合伙,才艰难地把武馆开起来了。

有一种工资高的出路,据说一年能拿十几万元——给人当保镖。高宇曾经去体验了一把,到了湖北,有人就给高宇发了把枪,老板开的条件是,没事时一天100元,如果有啥事,就根据事情的大小,再给报酬,“不能问老板是啥事”。很快,高宇就离开了,在他看来,干这个风险太大,且不说做的事是不是违法,仅人身安全都不能保证,子弹总比人跑得快,一身功夫又有什么用?“这不是冷兵器时代了。”

武校想改革 给更多的学生找出路

2010年,19岁的高宇在家人的帮助下上了河南科技大学,选的是农业方面的专业。他打算毕业后再学门技术,找个工作。自己曾经刻苦学了5年的武术,离自己越来越远了。

实际上,这种情况,不管是学校还是政府部门,都已经看到了。

登封市武管中心主任王松伟,对此看得很开。他认为,武术除了竞技武术,还有演艺武术、传统武术、养生武术,有许多路可以走,现在这个社会,仅仅会拳脚已经吃不开了,“哪怕是当个保安,你也不能把人家打伤,打伤还要负责呢。”他认为,武校也要多元化发展,也许未来,武术在武校功课中的比例不会超过30%。“现在上武校就是个跳板,现代人习武的想法和方向不同,拔尖的很少,靠武术吃饭几乎是不可能了。”

作为登封最大的武校,塔沟武校已有3万多名学生,塔沟武校校长刘海钦一直为学生的出路作打算。

塔沟武校的竞技武术是强项,出了不少比赛冠军,但刘海钦认为,作为一个学校,竞技武术只是一小部分,走到顶尖的也只是一小部分人,还有大部分普通学生是“分母”,这个庞大的“分母”群体,是他们必须考虑的。

他认为,一个本是一张白纸的人,跨入了门槛很低的武校,如果选对方向,比如走特招考大学,或者入伍等,就能给自己找一条更宽的路。随着发展,他打算在学校加强文化课培训,发展诸如对外武术教学等,加强英语、驾驶技术等培训,这样出来的学生,就不光是会几下拳脚,很容易有自己的优势,成为高端人才。

习武经历远去 不少人仍心怀感念

小龙武院院长陈同山,开武校已经30多年,也亲眼见到了这一系列变化。他觉得,这么多年,最本质的“习武”,已经被稀释得差不多了。当所有人都知道飞檐走壁是假的,习武就失去了神秘感,仅剩下枯燥艰苦的训练,对很多孩子再无吸引力。

十几年前,一些学历较低、家庭条件不好的孩子,只要功夫好,比赛拿到冠军,就能被大学录取,到大学里学点文化课,毕业后能进公安局、部队、体校等,这都是一拳一拳打出来的功夫。

1987年入学的王祥权,走的就是这样一条路,他在一次大型比赛中拿到冠军,被成都体院特招,如今是四川省散打队主教练。近日他还来到登封拜访师友,“很感谢他们,我的整个人生都被改写了。”

不管是否改变了自己的命运,在武校上过的人,都对自己的习武经历深深感念。廖精武说,那是种朴素的传统教育,当时他们的老校长刘宝山,即便是开着几万人的武校,依旧非常节俭,平时吃不完的馒头都带走,住的还是窑洞,让他自己很多年都深受影响。而高宇说,如果让他重新选择,他仍然会去上武校,不后悔自己没读高中,在他看来,这种苦都吃过了,以后别的事情就不算什么了,最重要的,是有了个好身板。“学习不好可以再学,身体不好就毁了。”

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间