中国火炸药研究的“国家队”是如何炼成的?【3】

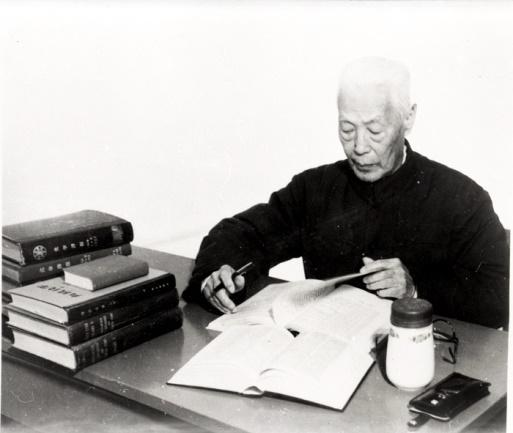

周发歧先生

周发岐先生1920年赴法勤工俭学,在法国师从诺贝尔奖得主格林纳达教授,是同期赴法人员中唯一获得法国国家科学博士(法国最高学位)的人,学成毅然回国,成为中国享有盛誉的有机化学家。作为一名在有机化学试剂研究领域具有重要影响力的化学大家,周先生明知火炸药领域存在巨大风险,仍毅然响应国家号召,调整自己的研究方向,扛起了筹建新中国第一个火炸药专业的重任,他凭借自己精深的化学造诣,不仅带领教师规划制定课程体系,还亲自选编教材,为了新中国的国防事业,呕心沥血,无私奉献。在20世纪80年代,他还组织创建了北京工业学院第一个含能材料学科博士点,所编写的多本教材堪称经典,被誉为新中国炸药制造工艺学科的奠基人,为我国的炸药事业作出了巨大的贡献。

五十年代中期,在苏联专家的帮助下,学校建立了完整的教学体系和专业设置,加强了基础教学,特别对教材、实验和实习等教学环节进行了规范化设计,直接推动了学校火炸药专业的正规化建设。另一方面,火炸药专业的师生们带着服务国家、奉献国防的强大使命感,展现出良好的精神风貌,他们提出“爆速高、爆压高、猛度高、感度低”的研究目标,奠定了中国第一代火炸药人才卓越的精神起点,“做中国自己的炸药,做世界最棒的炸药”,成为师生们共同的理想与追求。

从此,北京理工大学的火炸药学科开启了正规发展的崭新时代,五、六十年代培养出以钱晋为代表的一批优秀专家,发展至今形成了单质、混合、固体推进剂的学科主干,并与力学、战斗部融合交叉形成爆炸领域研究的领军优势,成为学校兵器科学与技术学科问鼎全国最坚实的基础,也为国家国防技术岗位输送了大量杰出人才和技术骨干,尤其是领军人才培养成就卓著,含能材料领域仅有的四位院士中,董海山、徐更光和崔国良三位院士皆毕业于北理工火炸药专业,他们分别引领了我国含能材料领域中单质炸药、混合炸药和固体推进剂的技术发展,他们的研究成果均成为我国国防工程项目的标志性成果。

回首往事,北理工不仅完成了培养火炸药高级人才的国家使命,还缔造出一支国内一流、世界领先的火炸药研究“国家队”。

矢志军工,辉煌成果,甘做沉默的“中国力量”

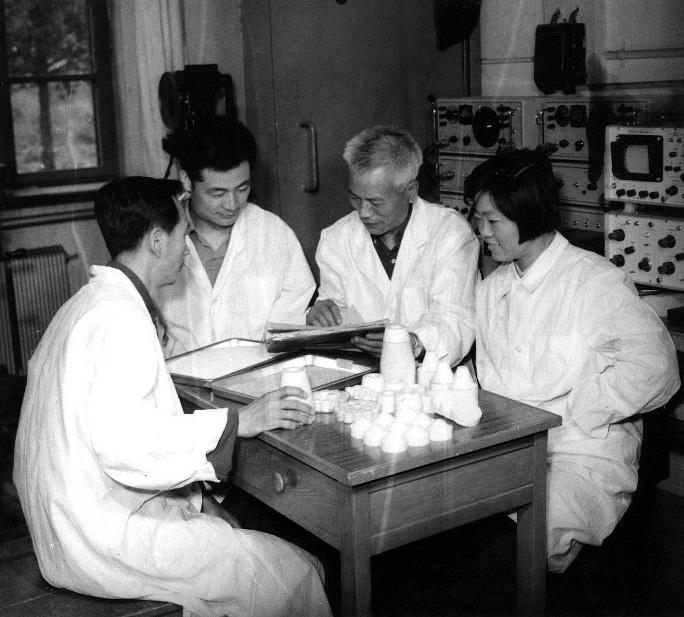

上世纪70年代,徐更光等教师成功研制8701高能混合炸药

2015年1月12日,一位老人的逝去牵动了北理工全校师生的心,他就是我国爆炸科学与技术领域的开拓者徐更光院士。1956年毕业留校后,他逐渐成长为一名混合炸药领域的顶级专家,身后为我们留下了“8701”、“海萨尔”等一个个高能炸药领域的革命性成果。上世纪七十年代,为了解决炸药腐蚀问题,徐更光带领团队不仅解决了炸药的热安定性问题,还创造性引入稳定体系,实现了对弹药中析出酸碱的自动吸收,从而保证了炸药的长期稳定性,解决了一个世界性难题,轰动业界,由此缔造出中国高能炸药的常青树——8701高能炸药,这一具有国际先进水平的成果,不仅获得全国科学大会奖,还被装备在我国多种型号的武器上,让国家弹药报废损失减少6亿多元。步入花甲之年,徐更光又为中国国防捧出了“海萨尔PW30甲高威力炸药,这种领先世界的新型炸药,成为中国的“独门秘籍”,特别是一举将中国水中兵器提升到一个全新的层次,海萨尔炸药凭借在爆炸性能、安全性、起爆性能等方面优异的表现,为北京理工大学赢得“国家科技进步一等奖”,成为了中国炸药的一代巅峰之作。

|  |

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量