青島李滄區:五張地圖裡的百年教育變遷

2018年建成啟用李滄區實驗初級中學。光明圖片

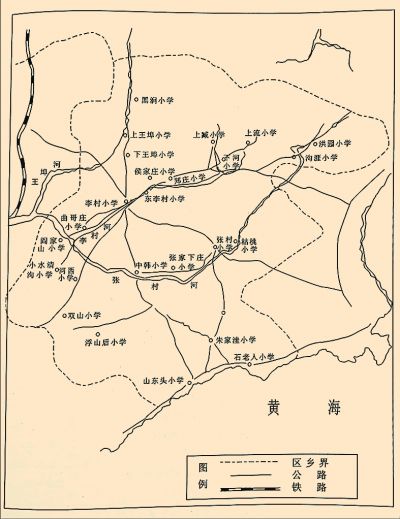

1949年李村鄉區(李滄區前身)學校分布示意圖。資料圖片

【地圖看變遷】

“從1928年的膠澳商埠李村鄉區學校分布示意圖到2018年的李滄區中小學規劃圖,這五張地圖串起了近一個世紀的滄桑歲月,它不但記錄了一個城區教育格局的數度變遷,也成為近現代中國教育歷史的一個生動縮影。”楊力是山東省青島市李滄區一名基層教育工作者,20世紀90年代初曾參與《李滄教育志》的編寫工作,楊力向記者展示了五張不同時期李滄區的中小學教育地圖,分別為1928年、1949年、1985年、2002年和2018年。

“今年的政府工作報告中提出要發展更加公平更有質量的教育,推進城鄉義務教育一體化發展,保障進城務工人員隨遷子女教育,促進優質資源共享等。”青島市李滄區教體局副局長林超對記者說,對比這五張地圖你會發現,新中國成立70年來,李滄區的基礎教育一直沿著“更加公平更有質量”的目標軌道前行。

學校:從泥坯土房到園林學校

“德國強佔青島后,為了進行奴化教育,開始開辦中國人小學。”楊力打開1928年的地圖——整個李村鄉區(李滄區的前身)零零星星散落著14所小學,但那時候能讀書的都是富家子弟,普通人家的孩子根本上不起學。

從地圖上看,新中國成立后,李村鄉區的小學數量進一步增加,共有25所小學,教職工244人,學生7826人﹔到了1965年,李村鄉區的小學增加到了60多所,基本實現了普及小學教育,但彼時的教育發展幾乎是停滯的,校舍陳舊簡陋。

原青島李村小學校長王廣佩對記者說:“在上世紀70年代,李村地區很多小學都沒有桌椅,就用磚坯和水泥板砌成桌椅﹔教室窗戶也沒有玻璃,冬天用土坯把窗戶堵上擋寒風,春天暖和了再捅開。”

即便到了改革開放初期,因為長期投入不足,農村小學辦學條件仍然十分艱苦。青島李滄路小學校長畢元敏回憶說:“1992年我去鄭庄小學任校長時,七間教室全是危房,上著課房頂就往下掉土塊。”

深刻變革來自於1994年,當時青島區劃調整,李滄區正式成立。“此后,鄉村小學全部並入教育局統一管理,國家統一撥放經費。身為校長,再不用四處‘化緣’籌措經費了。”畢元敏說,教育投入逐年增加,徹底改變了李滄區中小學的落后面貌。

“2018年教育地圖的最東邊有一所學校叫東川路小學,這個學校始建於1912年,成立時叫‘下河蒙養學堂’,一個年級隻有一個班。”現任東川路校長張惠嬈說,“下河蒙養學堂”歷經多年土坯磚房、四合院的日子,直到1993年,在時任校長的努力下,六個村庄集資20多萬元,才給學校更換了屋頂、套起了圍牆。2016年,更名為“東川路小學”的“下河蒙養學堂”迎來了歷史性一刻:李滄區投入1.6億元對這所百年小學進行了升級改造,將其建成一座2.6萬平方米的中式園林風格小學,學校辦學規模也由過去的26個教學班擴大到48個。400米跑道操場、4泳道游泳館、機器人實驗室、錄播教室和VR教學輔助設備等設施都是當下最先進的。

2019年的數字顯示,李滄區共推進投資90多億元,用於33所中小學和幼兒園建設,學校建設的數量、品質、規模均列青島市前列。

老師:學歷越來越高,待遇越來越好

“新中國成立后,李滄區的老師主要是來自李村師范學院的畢業生。”楊力介紹說,20世紀50年代以后,隨著教育事業的發展,入學兒童逐年增加,教師奇缺。1958年,人民公社和生產大隊相繼建立民辦小學,開始出現民辦教師和公辦教師並存的現象。

“1973年我剛當民辦教師,就在這個學校——李村西北邊的上王埠小學。”王廣佩指著1949年的教育地圖對記者說,“當時的報酬是一天記10個工分,每月再發2元錢的生活補貼,到1975年補貼才漲到4元。那時公辦教師待遇好一些,中師畢業工資是35.5元,但在六七十年代,也曾經有10多年不漲工資。”

改革開放以后,國家深化教育體制改革,教師地位不斷提高,工資待遇也大幅度增長。“我現在每個月的退休工資能拿到9000多元。”王廣佩說,目前教師的平均工資水平已經高於當地公務員相應人員的平均工資。

跟收入一樣水漲船高的還有教師隊伍的學歷水平。據林超介紹,過去李滄區小學教師基本都是中師畢業,有的民辦教師隻有初中學歷。

“近十年來高學歷年輕教師不斷增加。”林超給記者提供了幾個數字:2011年,李滄區有研究生學歷教師64名,佔當年在崗教師的2.6%﹔2018年達到310名,佔比達到11.4%。同時,李滄區還出台了極具吸引力的人才引進政策:對引進的省級及以上的名校長和名師分別給予最高可達150萬元和130萬元的人才補助經費,吸引了眾多名校長和名師前來接洽。

學生:享受均衡資源,擘畫多彩教育

“這將會是一個愉快並且收獲頗多的新學期,你們將體驗納米科學,希望這能激發你們的探索興趣,並學會分享知識。”2018年9月3日,英國皇家工程院外籍院士、印度國家工程院院士西拉姆·拉瑪克裡西納為廣水路小學送上了開學寄語,鼓勵孩子們開拓國際視野,探索科學奧秘。從2017年開始,李滄區所有的中小學全部啟動“一校一院士牽手伴成長”活動,學生在學校就可以和院士面對面交流。

“在舊社會教育是少數人的特權,普通勞動者子女入學比例很低,文盲佔總人口的80%以上。”楊力拿起1928年、1949年和1985年三張地圖給記者一一介紹道,新中國成立后,實行教育“向工農開門”的方針,普通的工農子弟終於走進了學校。到1988年,全區實現了九年義務教育全覆蓋。但教育資源依然匱乏,教室和老師奇缺,一些學校隻開四五門課,學生上半天學,因為教室不夠用。

“我九年前來青島打工,本打算孩子上學就回老家,后來發現李滄區新市民子女入學條件很寬鬆,隻需提供一年在本地繳納社保的証明和租房合同就可以入學。”李淑英是外來務工者,戶口不在青島,女兒已在東川路小學上三年級,學校開了11門課程,還有19個社團,學習生活豐富多彩。

“2018年的地圖上標注了李滄區現有的46所中小學,共計2978名老師、4.5萬名學生,其中新市民子女就佔了一半。”林超說,教育現在是“第一民生工程”,無論是城市還是鄉村,無論是本地人還是新市民,政府努力讓每個孩子享受到公平而優質的教育,這種公平和優質所帶來的,是人民滿滿的幸福感。

(本報記者 劉艷杰 朱楠)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量