恪守信念 執著躬耕 著眼前沿 普惠百姓

——記“全國高校黃大年式教師團隊”東北農業大學李景富團隊

這是一支不渝奮進了整整70載的團隊,身處農業大省、農業大學,他們堅持把助力祖國農業發展的使命和責任扛在肩上,深深根扎北疆黑土,投身我國蔬菜項目攻關,躬行不輟,先后獲得國家級科技進步獎 5 項,省部級獎 23項,被稱作農字號的“特種兵”﹔

這是一支有著杰出“核心”的團隊,帶頭人李景富以50年如一日的堅守和執著,培育出27個國產番茄系列品種,全國累計推廣面積1200萬畝,創造經濟效益100多億元,改寫了中國沒有自主番茄品種歷史,被稱為創造民族驕傲的“中國番茄大王”﹔

這是一支有著拳拳報國志、切切報國行的團隊,數十年來,數以代計的“蔬菜人”立潮頭、創一流,不僅成為堅守教學一線、科研一線、推廣一線的教師團隊,更成為一個擁有最優教育方法、最新農業技術、最高精神品質的“王牌軍”。

傾心立德樹人,他們是輻照正氣的一輪日

蔬菜學教師團隊始終將立德樹人貫穿人才培養全過程。他們敢於革新、敢於實踐、敢於拼搏,培養了大批優秀人才,帶動了地方產業經濟發展,為龍江農業產業結構調整和爭當農業現代化排頭兵做出了突出貢獻。

李景富教授從教50年來,始終保持著嚴謹的作風,恪守著敬業的追求,秉持著勤勉的態度,傾洒著博大的師愛,彰顯著平易的品格。他從沒休息過一個節假日,唯一一次請假是因為急性闌尾炎穿孔手術。然而,在病床上的李景富傷口還未愈合就開始了研究生教材《高級蔬菜育種學》的編寫﹔李景富敬畏課堂、尊重學生,不管多麼忙碌和疲憊,總是站立授課。有時學生搬來椅子,請他坐下,他都會笑著說,“上課是人生的節日”“坐著講課,這是對學生的不尊重”﹔如果趕上出差,李景富要麼提前安排時間把課講完,要麼就在返校后的第一時間給大家補課,因此,連續授課三個小時是常有之事。李景富教授曾有一位博士幼年父母雙亡,家中經濟條件很差。在了解情況后,李景富不僅自掏腰包為學生交了學費,還提供學生每月生活費,直至其畢業,目前該學生已成為浙江大學副教授。在團隊中,像這樣在老師的資助下完成學業的例子還有很多。

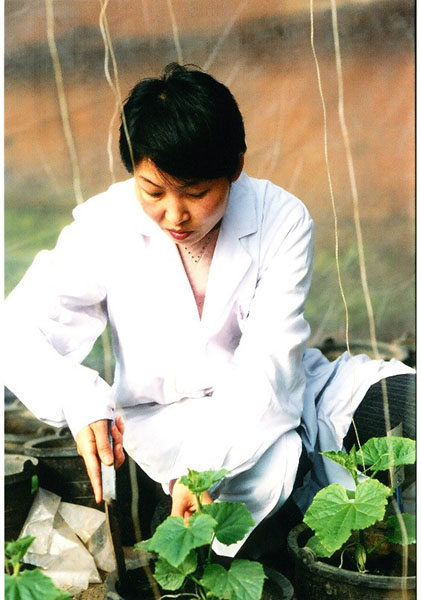

李景富教授在實驗大棚指導學生

李景富對學生最常說的一句話就是“做事先做人,一個人沒有良好的品格是干不成大事業的。”因此他始終以高尚的道德情操帶動、感染著學生們。

吳鳳芝教授進行田間實驗

王傲雪教授是中國第一個番茄專業博士,早在國外讀博士后期間即取得了驕人的業績,然而在李景富老師的感召下,為了祖國的番茄事業,他毅然放棄了在加拿大農業部做研究的事業平台和優越豐厚的生活條件,回到祖國投身番茄生物技術育種科學研究。如今,王傲雪教授已入選第三批“萬人計劃”領軍人才和國家“科技部中青年創新領軍人才”。對此,李景富教授常說:“對於學生,一定要全力幫助和引領,不能留下半點遺憾,否則老師會失去個好學生,國家會失去一份建設的力量!”

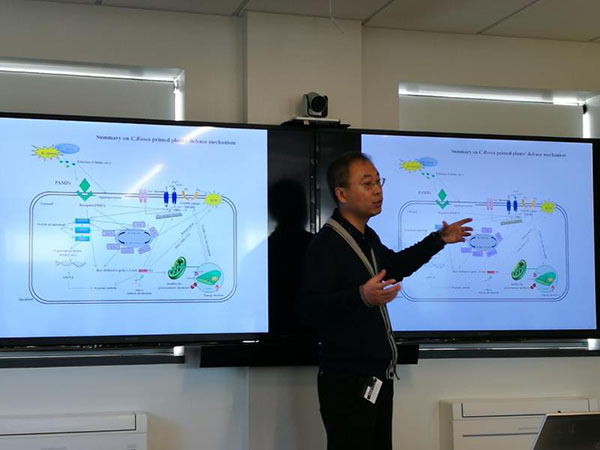

王傲雪教授開展雙語教學

盡心培育英才,他們是蜚聲杏壇的一部書

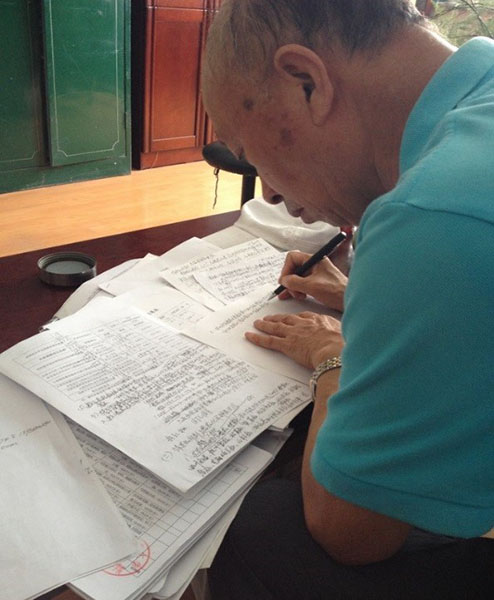

團隊成員始終將教書育人視為生命中的第一責任,用行動詮釋著“傳道授業解惑”的師者使命。誠如李景富教授所言:“我們這輩子最重要的身份就是一名人民教師。”帶著這種堅定的信念,大家再忙都要上講台。上世紀八十年代末,李景富敏銳地觀察到我國蔬菜種子行業的發展潛力,於是他堅持為學生增設了《種子學》這門課程。如今已75歲高齡的李景富教授依然堅持每年為學生授課130學時以上,並始終保持著手寫講稿的習慣。由於白天教學科研事務繁多,他常常早上四點鐘就起來備課,學校家屬區21號樓的那盞台燈總是先於日出點亮校園清晨。一頂舊帽子,一個黑提包,一雙粘泥鞋,這是李景富教授的“標配”,這樣一個經常不顧形象、不修邊幅的老人對待上課卻極其認真。

李景富教授手寫授課講稿

王傲雪教授為全國高校基因工程骨干教師研修班授課

潛心科學研究,他們是領軍前沿的一支艦

李景富教授在香蘭農場進行科學研究

曾幾何時,懷揣改善農民生活夢想的蔬菜學教師團隊著力發揮綠色傳播者、希望傳遞者的重大作用,將實驗中的一抹綠擴展為龍江大地的一片綠、片片綠,為早年貧瘠卻又蓄勢待發的黑土地帶來了生機。1968年,剛剛畢業留校的李景富趕上了學校到香蘭農場辦學,面對一窮二白的科研環境,李景富沒有選擇退縮,而是尋找一切可以育種的條件。沒有恆溫箱,他就在自己家炕頭發芽﹔沒有隔離袋,他就用向日葵葉子﹔沒有授粉牌,他就求木匠把木頭分成小木塊,用爐鉤子燙一個眼,拴上繩子挂在植株上﹔白天供水不足,他就晚上光著腳在田裡灌溉,有時一天就要挑40多擔水,好幾次都暈倒在地頭上。正是有了那14年的堅持,他培育出了我國第一批優異的番茄種質資源,為后來的育種工作奠定了堅實的基礎。

李景富教授光腳在泥水裡查看番茄長勢

目前,團隊先后建立了番茄系列抗病、抗逆、高品質基因的分子標記輔助選擇和多基因聚合高效育種技術體系,培育優異番茄種質資源2000余份,共育成系列具有自主知識產權的番茄新品種27個,科研成果紅遍了祖國大江南北,部分番茄品種推廣到了俄羅斯、印度等國家,在國際番茄育種尖端領域涂上一抹“中國紅”。

熱心社會服務,他們是福惠百姓的一座礦

服務社會是大學人應有的責任和使命,也是促進成果轉化的動力和源泉。多年來,團隊歷經艱辛而初心不改,堅持發揮優勢,積極服務,以全力惠民生的不渝追求,不僅豐富了老百姓的菜籃子,還從根源上幫助農民擺脫貧困,涌現出多位有專長、有道義、有擔當的蔬菜學先鋒。

潘凱教授進行田間指導

在大慶市大同區挂職科技副區長的潘凱,了解到當地農區的鹽鹼地、沙化地完全不適合耕作和土地的開發利用,於是他帶領7名青年教師潛心設計並實施了“前端利用有機生態型無土栽培技術來支撐種植棚室作物、后端利用微生物發酵床養殖技術及相應設施養畜禽”的“種養結合式生態節能型日光溫室”,不僅促進了鹽鹼地或沙漠化地的有效改良,更變廢為寶,實現了農業廢棄物的無害化處理與高效利用。

潘凱教授指導農戶進行大棚生產

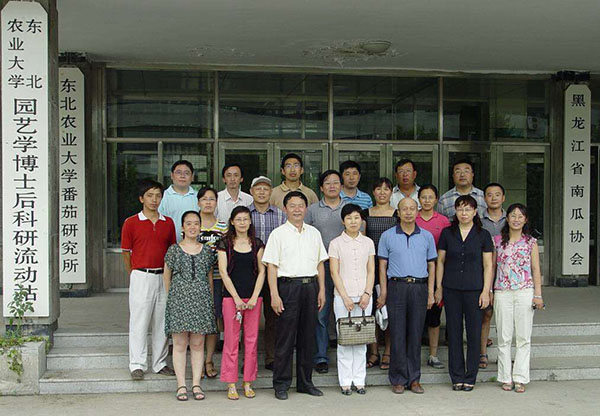

團隊合影

創新傳承,魂本相依。回首蔬菜學教師團隊走過的歷程,讓人熱血奔涌的是一股凝聚的力量﹔回味團隊眾多驕人的成績,令人銘心不忘的是一種精神的光芒。“全國高校黃大年式教師團隊”——這個響亮的名字,宣告的絕不是一段求索的終結,而是始終超越,永遠向前。

我們相信,春來更有好花枝。(王拾犇)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量