耄耋之年的浙大“80后” 離不開門診離不開科研

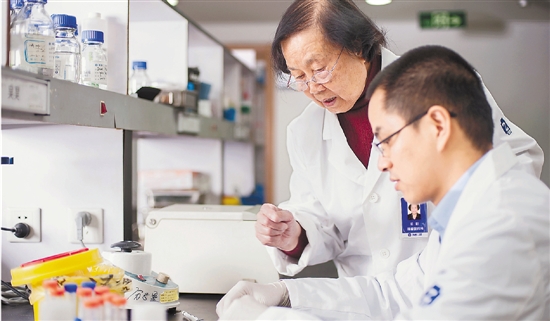

眼前的這位醫生,看病時依舊聚精會神——上個月剛過完86歲生日的她,絲毫沒有離開門診、離開科研的意思。

相反,與時俱進的她,還在借助微信公眾號等新媒體方式,開展自己的學術研究和科普宣傳。

她的名字叫鄭樹,是浙江大學醫學院的教授和博士生導師,已至耄耋之年的她,戲稱自己是個“80后”。

14年前的那個教師節

省委書記習近平來看我了

對於鄭樹來說,14年前的那個教師節,不僅僅是一個歲月留下的輪廓。

十多年后,她還清晰地記得當時接到電話時的那種心情——很是驚喜,“當時,我聽說習近平同志要來,特別特別意外!我還和同事說,你看,省委書記跑到我們家來了!”

2003年是習近平來到浙江的第二年。那年教師節,習近平在浙江大學黨委書記和校長的陪同下,拜訪了鄭樹等幾位老教授。當時,鄭樹住在浙江大學玉泉校區附近的慶豐新村,“我還說了,要爬樓梯的。但習近平同志一點也不在乎。”鄭樹告訴記者。

能夠准確再現當時場景的,隻有印在鄭樹個人傳記上的那張照片。照片中,習近平和鄭樹同坐在一張長椅上,角落的花瓶裡插一束盛開的百合,習近平的臉上泛著溫和的笑容。

親切、隨和是習近平留給鄭樹最直接的印象,“見到習近平同志后,我感覺他很親切,沒有領導架子。他像嘮家常一樣,和我聊著生活和工作”。鄭樹記得,習近平對自己的生活和家庭特別關心,對自己的科研和教育工作也寄予了厚望。

“我介紹了自己的工作——帶著研究生,也為本科生上課,還向他講了我的工作和科研方向——外科醫生,研究大腸癌,他聽得很認真。我能感覺到,他真的很支持、很鼓勵我們老教師的工作。”

鄭樹感慨:“說實在,我也沒想到習近平同志會來看我們。他來家訪,就說明我們真應該好好發揮余熱,對不?”

鄭樹說:“我們這輩人,都是苦過來的,總希望現在能回饋給社會,回饋給下一代人。習總書記也一樣,從那個年代的基層中來,然后回饋給這個年代的整個社會。”

我們每一代人

都是“中國夢”的實踐者

“我們1930年代出生的人,苦難都經歷過了。能夠有今天的美好生活,非常珍惜。”

“有時候我想,每天都得有個理想,有個想法,這樣就能把這一天充實地過下去。”

“這就是‘中國夢’啊!所以習近平同志講的話很有道理,每個人都要有追求,有了動力,你就會去奮斗。”

這些,都是鄭樹的內心所想,一句接一句地對著記者說出來,很是純粹。

“那您今天的想法是什麼?”記者問到。

鄭樹鄭重地回答:“想把腫瘤的研究做得更好。”

“我想把腸癌的防治工作做得更好一些。在中國,大腸癌的發病率已經上升到了癌症中的第三位。雖然在我們的努力下,嘉善、海寧幾個地方,大腸癌的發病率呈下降狀態,但全國的發病率仍按照每年3%-4%在上升。”

如今的鄭樹,依舊踐行著她的夢想——研究大腸癌、坐門診、做課題、帶研究生,一年一年,循環往復。

為了對大腸癌進行防治,鄭樹和她的學生們,通過高危因素來尋找高危人群。在一份簡短的問卷上,年齡、家族史、是否抽煙等因素被作為了考量的主要依據,但方案再周全,真正落實起來依然困難重重。鄭樹介紹說,很多人對大腸癌的嚴重性認識不夠,甚至不願做問卷來篩查,更別提繁瑣且帶有痛感的腸鏡、價格昂貴的DNA檢測了。“除了微信公眾號以外,我們還改進技術,制作出低成本的‘噗噗管’,讓大便隱血檢測在家完成﹔我們還積極地聯系器械的生產廠家,力求降低檢查成本,將費用控制在申請醫保的范圍之內。”

2014年,鄭樹還在中國唯一一個不限制年齡的“國家自然科學基金” 項目中,申請了一個研究細胞外泌體的課題。

“我的理想就是能夠在這兒,把腸癌的防治做好。”談及對夢想的實踐,鄭樹回答得斬釘截鐵。

在這一天一天的“追夢”中,越發深刻的是她對“中國夢”的理解,“活在這個世界上,你就應該有夢,‘中國夢’就是你的夢。有人說我們是理想主義者。現在想想,之所以能奮斗到現在,不就是這些夢想在推動自己嗎?”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量