我們為什麼懷念西南聯大

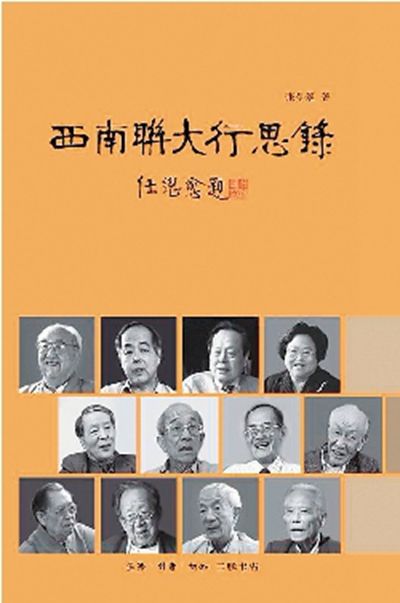

《西南聯大行思錄》 張曼菱/著

2015年5月12日,部分西南聯大老校友參加大型專題文獻《我的西南聯大》首發式。

西南聯大老照片

部分西南聯大老校友參加《我的西南聯大》首發式。

中科院院士、西南聯大北京校友會現任會長潘際鑾

西南聯大校友會印發的會刊

潘際鑾收到國立西南聯合大學錄取通知書,是在1944年,正值16周歲。

他出身書香門第,總聽到父親談及工業救國。“當時想的是,等仗打完之后,就能去建設國家了。”如今在清華大學的辦公室裡,潘際鑾笑著說。陽光隔著窗,洒在他身前的茶幾上。

這位老人如今是中國科學院院士,被稱為中國焊接第一人。作為西南聯大北京校友會的現任會長,潘際鑾時常在許多場合回憶西南聯大。

他還記得母校的樣子。泥土板筑成的圍牆裡,是120畝的校園,由梁思成、林徽因夫婦設計。

校門並不大,黑底白字的匾額懸在大門上方,進門就是一條稍寬的土路。教室的屋頂是鐵皮的,宿舍的屋頂是草棚,夏天漏雨,冬天灌風。幸好昆明的氣候好,不會凍著人。

戰爭年代,一間宿舍裡,擠擠挨挨地擺著20張雙層床,住滿40個學生,沒有多余的地方擺書桌。宿舍裡沒有燈,天一擦黑,就看不見書了。

“窗戶就這麼大。”潘際鑾伸出雙手比畫著,“木頭格子上糊著竹子做成的窗戶紙,半透明的,現在的孩子們都不知道那種紙了。”

“那時候,我們這些學生,總愛唱三首歌。”當著中國青年報·中青在線記者的面兒,潘際鑾輕聲哼唱起《鬆花江上》的第一句。“每個人都在想,總有一天要打回去。”

第二首是《畢業歌》,田漢作詞,聶耳作曲。歌詞的第一句就是,“同學們,大家起來,擔負起天下的興亡”。

第三首,就是西南聯大的校歌《國立西南聯合大學進行曲》,填的是一闕《滿江紅》。

潘際鑾慢慢陷入回憶,低聲念著校歌最后幾句:“待驅除仇寇,復神京,還燕碣。”念著念著,他又微笑起來,眼睛裡像是閃著光,“那是羅庸和馮友蘭寫的歌詞,非常悲壯的。歌詞裡的這些願望,最后都實現了。”

三校南行

這首校歌,唱了8年零11個月,唱出了整個抗日戰爭期間,中華民族知識分子的血與淚。

唱過這首校歌的老師和學子當中,后來有168人當選國家“兩院”院士,有2人獲得諾貝爾獎,5人獲得科學進步獎。兩彈一星功勛專家中,一半都是西南聯大的學人。

“那個時候,國家都快要亡了,我們讀書的時候,哪裡會想著就業、賺錢啊這些事,都是想著學好了,怎麼才能救國。”潘際鑾說。

炮火降臨在清華園的時候,后來的清華大學國學院創辦人之一吳宓教授,正抱著被子坐在床上,牆壁因轟炸而抖動落土。哲學系教授馮友蘭身穿長衫,戴著圓框眼鏡,手無寸鐵,卻在國軍撤出北平后,與同僚相約,一同巡邏護校。

南開大學是天津的抗日中心,“七七事變”之后,遭到日軍連續數日的飛機轟炸,三分之二的校舍在火海中毀於一旦。

當時在南開就讀的學子申泮文,親眼看著“挂著日本旗子”的飛機,從南開校園上方飛過,將炸彈丟下來。申泮文后來去上海參加了淞滬會戰,之后又去了昆明,繼續在西南聯大就讀。

這些故事,都被作家張曼菱記述在著作《西南聯大行思錄》當中。

張曼菱出生在昆明,打小就聽著父親講述西南聯大的人和事。1978年恢復高考,她考入了北京大學。20年后她回到雲南,開始尋訪西南聯大的學人。2007年,《西南聯大人物訪談錄》光盤制作完成,時長近900分鐘。她把這項工作稱作“搶救性工作”。

“有一位南開的老教授,每年到了7月29日這一天,都要穿著一身黑衣服在校園裡走。”張曼菱對中國青年報·中青在線記者說,“后來有人勸阻他,說現在學校對國際開放了,也有日本學生,這樣做不合適。可是,記住曾經遭受的苦難,又有什麼不合適的呢?”

說到這裡,張曼菱的神情有些忿忿不平。

1999年,她第一次見到當年清華大學校長梅貽琦的兒子梅祖彥。梅祖彥在西南聯大就讀時,尚未畢業就自願報名參軍,給美軍在華作戰的飛虎隊做翻譯。也正是因為從軍,梅祖彥最終沒能拿到西南聯大的畢業証書。

據梅祖彥回憶,當時南開大學校長張伯苓的兒子張錫祜,是空軍的飛行員,在淞滬會戰中犧牲。

1938年4月,國立北京大學、國立清華大學、私立南開大學三校,陸續從北平和天津撤離南遷至昆明,組成國立西南聯合大學,就像在校歌歌詞裡的那句“辭卻了五朝宮闕”所形容的那樣。

當時,聞一多帶著幾個孩子從天津坐船離開,路上遇見詩人臧克家。

“你那些書怎麼辦呢?”臧克家問他。

“大片大片國土都丟掉了,幾本書算什麼。”聞一多回答。

吳宓是那年的11月4日離開北平的,臨走時他寫了首詩,“鳥雀南飛群未散,河山北顧淚常俱”。那一天,北平籠罩在濃霧當中,而他在慶幸師生們不會失散。

南遷的三校師生,在長沙暫時停駐,最終落腳在昆明。3所校風迥異的大學聯合成了一個,而3位校長梅貽琦、蔣夢麟、張伯苓,成為這所聯合大學的籌備委員會委員,也就是后來的聯大“三常委”。

“當時,梅校長是3位校長裡最年輕的,也是最具憂患意識的。在‘七七事變’之前,日軍還在北平城外,他就早早開始轉移清華大學的物資。后來,清華的資料和教學設備,是三校當中保存最多的。”張曼菱說。

起初,3位校長輪流擔任常務委員會主席,任期1年。但由於蔣夢麟、張伯苓都在重慶任職,隻有梅貽琦長年在昆明,輪任制度最終沒有實行,始終由梅貽琦主導聯合大學的校務,成為實際上的校長。

這所特殊歷史條件下成立的聯合大學,隻存在了8年零11個月,但用潘際鑾的話說,它具備的師資條件,與學生的成材率,卻是空前絕后的,“無法復制”。

百年陳酒

昆明這座西南邊陲安靜的山城中,猛然迎來了一大群“有大學問”的人。這些人是當時最具名望的大學者,其中許多位,“蔣介石見了都要讓三分”。

那時候,大學校長也沒有什麼行政級別,學者的身份才是第一位的。“梅貽琦就不是什麼‘官’,但不會有人不尊重他。”潘際鑾說。

學者為昆明的市民演講,“聞一多講詩,劉文典講《紅樓夢》,吳晗講形勢”,直講得“台上失聲痛哭,台下群情激奮”。

“九葉”詩派中唯一的女性詩人鄭敏,1943年畢業於西南聯大哲學系。在她的眼中,西南聯大的老師,都像是“幾百年的陳酒”。

當時,哲學系沒有月考和期中考試,隻需要期末寫論文。課程都是“啟發式”的,沒有課本,但老師“本身就像一本本教科書”。

“我接觸的老師,什麼時候見到他,你都覺得他是在思考問題。他的生活跟思考完全連在一起,並不只是上課時是一副教書的樣子,而是什麼時候都是這個樣子。”鄭敏在接受張曼菱的採訪時回憶說。

西南聯大哲學系的老師們都是帶著自己“一生研究的問題”站在講台上講課的。鄭敏印象最深的一位教授,講的是康德。這位教授站在台上,一邊抽著煙斗,一邊把自己對康德理論思考的過程拋給學生。包括他自己正在懷疑的、不確定的,都講出來,讓學生跟著他一起思考,而非僅僅是提供一個標准的答案或考試大綱。

“這種求索的傳統和質疑的智慧,現在大學已經丟失了。”張曼菱在《西南聯大行思錄》中寫道。

她去南開大學採訪陳省身。一座袖珍的小樓裡,這位數學大師,就坐在一間更加袖珍的書房中。陳省身的輪椅進了屋子,其他人就轉不開身了,攝制組的機器甚至無法進入房間。

張曼菱覺得書房太小,但陳省身說,“夠用了”。1938年,他在西南聯大講授微分幾何,戰時動蕩的環境,和逼仄的住宿環境,讓他養成了習慣,在任何時候都保持思考。

“他的書桌上放著一張紙,上面寫著他最近正在研究的數學問題。他沒事兒就會看看,這就是他的生活。”張曼菱對中國青年報·中青在線記者說。

在昆明期間,陳省身與華羅庚、王信中一起,三人同住一間屋子。三位教授當時都是大名鼎鼎,早上沒起床,就躺在各自的床上,互相開開玩笑,聊聊天,就像如今“同宿舍的男生”一樣。

當大半個中國淪陷時,許多才華橫溢的學者聚集在西南聯大,教書育人。很多原本是帶碩士甚至博士的教授,限於時局,都教起了本科生。

著名外交家、書法家葉公超早年赴美留學。他在西南聯大擔任外國文學系主任的時候,學生第一次見他,都有些驚訝。這位留過洋的教授一點也不洋氣,反而穿著一件最尋常的長袍大褂,垂著袖子,雙手背在身后,捏著個本子,“搖頭晃腦地”就進了教室。學生一看,都問,“這就是葉公超啊?”

他手裡拿著的,是個英文的劇本。從第一排開始,他讓學生挨個兒站起來,讀一句台詞。每個同學讀完了,葉公超就隨后一指,“你坐在這裡”,“你坐到那邊去”。

全班人被他打亂了座位,漸漸分成了幾撥兒。學生看著他,都有些不明所以。等到所有人都讀完了,葉公超這才一個一個地指出來,“你們是江蘇人”,“你們是河北的”,“你是天津人”。除了一個來自蒙古的學生之外,其他所有帶著口音的英語,他全都聽出來了。

學生一下子都服了。

往后的課上,他一個一個地糾正學生的發音問題。期末考試,他依舊是把學生一個個叫進辦公室,讓他們讀一段文字。

同樣是英文系的教授,翻譯家吳宓,在英文發音上就並不強求標准了。

但吳宓另有讓學生震懾之處。他講的是英國文學史,課上講起什麼詩詞,從不用看書,每一首都是當場背出來的。他翻譯不同時代的英文時,會用同一時代與之對應的中文來翻。古英語的詩文,他就用文言文翻譯,現代的英文,他就用白話文翻譯。

“怎麼能拿一個古代語言的文字,跟另一個現代語言的文字對照翻譯呢?”他反問學生。

即使在戰亂中,吳宓依然保持著“風雅興頭”。他在昆明時,成立了一個“石社”,要入社的成員,寫文章將各自比喻為《紅樓夢》中的一個人物。這位文學史家自比為紫鵑,“杜鵑啼血,忠於理想”。

不曾料到,入社的女社員,都自比為“迎春”,男社員都自比為“薛蟠”。據張曼菱推測,戰亂年代,大學生的個性正“走向民間,變得粗獷”。對吳老師的這種“純美與唯美”,學生也忍不住調侃了起來。

吳宓一怒之下,“石社”當即解散。

聯大學風

在進入西南聯大就讀之前,潘際鑾是雲南省全省高中畢業生會考第一名。可大學第一學期的期中考試,他的專業課物理,就拿了一個不及格。

這對當時的他來說,簡直是“當頭一棒”。

教機械原理的老師劉仙洲,學生私底下稱其為“劉老大”,另一位教熱力學的老師孟廣吉吉,則被稱為“孟老二”。兩位老師都以嚴格而著稱,孟老師時不時還會在上課前來一次突擊小考。

“平時上課我聽得很認真,沒想到考試一下來了個不及格。從那時候起,我才明白,西南聯大的老師,不僅是要求我們學會他們在課上講的內容,還要求我們自學,把課上沒有講到、但是又相關的原理,自己融會貫通。”潘際鑾坐在沙發上,一邊回憶一邊感慨。

他突然又露出一個有些小得意的微笑:“從那次不及格之后,我的成績就一直排在前邊啦。”

說起西南聯大學風的嚴謹,潘際鑾提到了王希季的例子。

據潘際鑾解釋,那時工科考試計算題很多,計算的工具是計算尺,可以算出復雜的公式,“拉”出三位有效數字。考試很嚴,時間很短,需要非常熟練地“拉計算尺”。定位要在“拉計算尺”后,自己根據算試,推算出結果。如果定位錯了,就給零分,如果有效數最后一位錯了,得一半分數。

“兩彈一星”功勛獎章獲得者王希季在校時,一次考試中,就曾因小數點錯位,得了零分。

當時在西南聯大,考試不及格不能補考,但可以重修。要是一門基礎課考不過,就得一直重修下去,直到合格為止。西南聯大沒有學年的限制,採用選課制與學分制相結合的制度,學生如果有基礎課一直學不好,可以換專業讀下去。

當時學校招生,並沒有全國統考。求學者或是拿著自己讀中學的成績,或是拿著參加會考的成績,前往心儀的大學提交申請。潘際鑾同時被兩所大學錄取了,他選擇了西南聯大。

學校不會開除學生,實在讀不下去的,往往會自行離開。西南聯大自成立后,共招生8000余人,隻有3800名最終得到了畢業証書。即使不算上其中因參軍、戰亂離散等原因離開的學生,也稱得上是寬進嚴出。

西南聯大的學生,喜歡跨系、跨院地去旁聽自己感興趣的課程。老師也同樣喜歡互相旁聽,時不時還要進行一些“學術對話”。

“無論是制度,還是校風,西南聯大的輝煌,現在都無法再復制了。”潘際鑾搖著頭向中國青年報·中青在線記者感慨。

一邊講著課,教授一邊還需艱難地維持生計。

著名核物理學家、“兩彈一星”研制工程重要骨干趙忠堯,在西南聯大教實驗物理學。諾貝爾物理獎得主楊振寧和李政道,都曾是趙先生的學生。時局最艱難時,趙忠堯自己做起了肥皂。

他買回油和鹼,放在一個大汽油桶裡燒制。成型后的肥皂,在昆明郊區的一處院子裡晒干后,被他用自行車推出去,賣給化工廠,這才養活得起一家老小。每一天,趙忠堯都得等肥皂交了貨,才回到家中開始備第二天的課。

抗日戰爭結束后,趙忠堯前往美國,在美國麻省理工學院進行核物理方面的研究。數年后他歸國,從美國帶回了一批原子核能物理實驗器材。那是他用打工和節約的錢,自己購買的。我國第一台質子靜電加速器,就是基於他帶回來的這些材料,最終裝配完成的。

理科教授趙忠堯做肥皂,文科教授聞一多制印。

從北平逃難出來時,聞一多沒帶什麼細軟。在昆明住得久了,生計艱難,聞一多隻好憑著刻圖章“增加一些收入”。朱自清同聞一多交情好,將自己保存的一瓶印油送給了聞一多。

學校裡的許多教授,都幫著聞一多打起了廣告。著名古典文學研究專家浦江清教授起草了一篇《聞一多教授金石潤例》。梅貽琦、朱自清、沈從文、蔣夢麟等11位教授一起簽了名。

簽名的教授當中,不乏平時與聞一多針鋒相對、意見不合的。當時的西南聯大,教授之間即使對政治和社會的意見相左,對於對方的學問,往往也會有“相當的尊重”。

“這就是君子之風,即使不同意你的意見,也不打算讓你餓死,活不下去。”張曼菱總結。

山城回憶

半個多世紀過去了,潘際鑾還記得在母校門口茶棚讀書的場景。

宿舍裡沒法上自習,圖書館也很小,隻有不到300個位子,而在校的學生卻有兩三千人。學生走出了校門,走到學校附近青石板鋪就的街道兩旁,一眼望過去,都是當地百姓開設的茶棚。

潘際鑾拿起筆,隨手在一張報紙上畫了起來,畫的是記憶中那些茶棚的樣子。

每天清晨,這些沿街的茶棚將門板一扇一扇打開,一塊小小的空間就圈了出來,能“擺得下三四張桌子”。一壺茶隻要5分錢,能喝一整天,幾條街上的茶棚裡,坐滿了自習的學生。

汪曾祺寫過一篇文章,專門回憶讀西南聯大時昆明的茶館,他在茶館裡,寫出了文學生涯中最初的幾篇小說。

李政道是1944年轉入西南聯大就學的。對昆明的茶館,他的印象同樣很深。“他們(昆明的人民)基本上沒什麼本錢,但是對大學生是特別保護的,所以我對雲南的人民非常感謝。”李政道在接受張曼菱的採訪時說。

西南聯大的學人,另外還有一個共同的記憶,便是“跑警報”。

當戰火向著西南邊陲蔓延,昆明時不時會遭到日軍的轟炸,日本飛機飛得很低,從人群頭頂上飛過去,並不扔炸彈,偏要故意朝著人群,用機槍掃射。

為了避開日軍騷擾的時間,西南聯大不得不改了上課時間,提前1小時上課,每節課改成40分鐘,爭取在日軍飛機飛來之前把上午的課上完。等飛機“往越南那邊”飛走了,師生再趕回來,繼續下午的課。

關於“跑警報”最有趣的典故,大概是文史大師劉文典與沈從文斗嘴,劉文典問對方,“我跑警報是為了保存《庄子》,你跑是為了什麼?”

一向浪漫的吳宓,就算是記述跑警報這種事,也不乏浪漫筆觸。他在日記中寫道:“是為少男少女提供愛情絕佳之機會。”

據楊振寧向張曼菱回憶,有一陣子,師生幾乎天天跑警報。大家都跑到西北邊的山上,每人發兩個饅頭和一個雲南大頭菜,一直等到警報解除了才回去。學生在山上等得無聊,偶爾還要打打橋牌,以至於“橋牌都挺熟的”。

邂逅歷史

畢業近70年,潘際鑾可以在學生名冊中翻找到自己的名字,也可以飛快地對記者背出自己當初的學號——33687。

當初在西南聯大,許多學生都對潘際鑾的學號有印象。那陣子,學校張貼成績單時,並不印著名姓,隻印著學號和分數。33687這個學號總是在前幾名裡,漸漸地,有些人記住了,這個就是潘際鑾。

這個學號,也印在潘際鑾的學生注冊卡片上,旁邊還貼著一張照片。當年16歲的他臉頰飽滿,中山裝的扣子一直扣到了下巴。這位中國焊接第一人看著自己的舊照片,似是回憶母校,也似是回憶自己的青春。

張曼菱對西南聯大的“情結”,則起源於父輩的講述。她並沒能親歷西南聯大的輝煌,但她的父親,卻是在青春正盛之時,目睹了那一群西南聯大學人的言行舉止。

張曼菱用了將近20年的時間,用書和影像,梳理著這些關於西南聯大的、碎片般的記憶。她把她的梳理和採訪,稱作“搶救式”的。她想要在這些記憶的主人故去之前,將它們留存下來。

“西南聯大的學子,有很多人沒有那麼知名,但他們也同樣作出過很多貢獻。”張曼菱將自己的採訪經歷,稱為“邂逅歷史”。

每隔一段時間,西南聯大北京校友會,將回憶文章等打印成會刊,裝訂成冊,發給老校友。會刊用蠟紙做封皮,上面印著西南聯大倒三角形的校徽,以及會刊的期數。

許多老校友陸續去世了,家人並不把這些老人珍藏的會刊當回事,有的扔了,有的扎成捆賣了廢紙。張曼菱感到心疼,這些文獻都是寶貴的歷史資料。有老校友寫了《八百學子從軍記》,卻找不到出版社出版。

有人回憶自己如何逃課、湊學分,擠在窗戶下面旁聽受歡迎的教授的課。甚至有汪曾祺當初的同窗,回憶這位后來的文學家,如何留著長長的頭發,穿一件“破的藍布長衫”,隻扣兩個扣子,趿拉著一雙不跟腳的布鞋,抽著煙,一臉頹廢,每日在校舍中晃進晃出,像足了“舊知識分子的派頭”。

這些飽盛了回憶的會刊,也填滿了潘際鑾辦公室裡的半層書架。一張西南聯大校舍的舊照片,被他擺在書架上最醒目的地方。

即使在畢業超過半個世紀之后,這些昔日的西南聯大學子,提及在昆明的求學生活,依然會滔滔不絕。面對張曼菱的採訪鏡頭,李政道講了3個多小時,楊振寧講了4個多小時。

張曼菱還曾前往台灣,拜訪過9位解放后沒能留在大陸的老校友。

當張曼菱來到其中一位家中的時候,那位年事已高的老校友穿上了旗袍,打理了頭發,化了精致的妝,十分鄭重其事地接待了她。這使得張曼菱知道,對方是多麼重視與她的這次見面。

老人家談起自己在西南聯大的青蔥歲月,又談起在台灣的生活。話裡話外,隱約浸著些遠離故地的傷感。張曼菱從那位老校友家中離開時,老人站在窗邊,隔著柵欄,遠遠地目送她。

當時,張曼菱心中隱隱就有預感,這或許便是她最后一次見到這位老人了。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量