人民眼·高等教育質量

向“嚴進寬出”說不:南京林業大學一年半勸退49名本科生 【2】

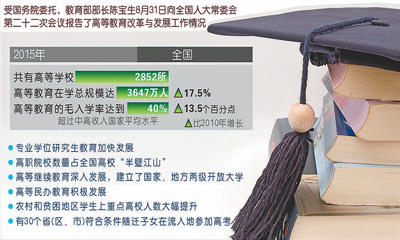

2015年,我國高等教育在學總規模達3647萬人。新華社記者 秦 迎編制

被勸退學生的家長

“隻有一個懇求:讓孩子留下來”

面對孩子被大學勸退,家長的心情可能是所有人中最復雜的。

2015年對王軍退學處理時,王軍的父母都來找過南林大。母親在教務處負責人面前聲淚俱下:上這麼多年學,退學回家怎麼辦啊?孩子的人生不是毀了嗎!

南京理工大學教務處副處長高蓓蕾也遇到過這樣的情況:“一個被勸退學生的母親,一直跟在我身后不停地哭訴,任你怎麼解釋,她隻有一個懇求:讓孩子留下來。可是學校有自己的制度,我們隻能硬下心腸說,請你不要影響我們的工作。”

李欣和聞超的家長都在西部省區,聽到孩子受到退學和橙色警示的消息,第一時間趕到學校。李欣說,當初自己都不知道怎麼跟父親講退學的事,打通電話后,父親沒有太多責備,星夜趕到南京與老師商議該怎麼珍惜試讀的機會,“父親的行動給了我信心,我從他那裡感受到愛護和信任。”

也有學生家長,特別是一些富裕家庭的家長,則對孩子被勸退抱平靜甚至漠然態度。南林大教務處副處長高捍東介紹,江蘇泰州的一位家長,在來學校商議怎麼幫扶學生時,一邊聽老師談,一邊不停地接打電話忙生意上的事。“把生意看得比孩子學業還重。一開始接到學校電話還來,后來干脆連學校也不來了,對孩子放任自流,並不介意孩子學業中斷。也許,他們把孩子送來只是想鍍鍍金,增加些閱歷而已。”

高校教務處老師心情最沉重的,是看到來自中西部農村、城市低收入家庭的家長:孩子就是整個家庭的希望,改變家庭的命運都寄托在他們身上。父母含辛茹苦供養、孩子寒窗苦讀上了大學,似乎看到家庭未來的曙光了,不料突然被勸退!曙光滅掉,希望坍塌……

李靖老師介紹,馬寧的家在一座中等城市,父母以賣早點為生,最早幾次打電話給他父母,夫妻兩人會在第二天准時趕到學校。經歷了幾次幫扶無效后,他的父母也不來了。“如果他還這樣虛度光陰,下一步如果再作進一步警示,真不知道他該怎樣面對辛苦謀生的父母!”李靖有點恨鐵不成鋼的無奈。

“大學,原來並不是傳說中放鬆的天堂!”幾位受到退學和橙色學業警示的學生在接受記者採訪時,似乎有些恍然大悟。中學時,因為被家長和老師看得緊,加上學業的壓力,一顆顆青春萌動的心藏了起來,到大學該要釋放了吧。於是,玩游戲、做兼職、談戀愛、忙社團……幾乎成了有的學生大學生活的全部。

“現在許多孩子,從小學到中學都是在父母為其安排好一切的狀態下成長的。上了大學,真正開始獨立生活,很容易不知所措,陷入迷惘。”高捍東說。

南林大理學院黨委副書記金鋼表示,對受到學業警示的學生,學校會盡最大力量幫扶,對來自困難家庭的學生更不會放棄,“隻要本人努力,哪怕學習基礎、能力比較差,學校也會盡最大努力幫他們趕上去。”

東南大學成立的學習輔導中心,南京理工大學成立的本科生學業指導中心,都是為了給學業困難學生提供學業指導和幫扶,目的就是不讓學生因學習能力欠佳而面臨退學的境地。

南京林業大學校園。資料圖

高校師生眼中的勸退

“大學不是‘保險箱’”

王軍被勸退離開學校時,一臉漠然。在他的一位老師看來:“就像是一位住店旅客離店回家一樣平靜,也許,他本人對大學生活並沒有太多留戀。”

王軍的幾位同學則覺得勸退過於嚴厲了:十多年寒窗苦讀,能夠走進南林大這樣的高校實在不易。再有一年就畢業了,學校何必這麼嚴格?放他一馬,既成就了他的未來,也溫暖了他的家庭,豈不兩全其美。

面對勸退,學生難以達成共識。南林大理學院的李冰對勸退有點憤懣:有的老師把考題出得那麼難,對於基礎比較差的學生來說,就是用盡“洪荒之力”也不一定過關啊!園林學院的張然則表達了在勸退問題上的洒脫:可以出國上大學呀,再說了,也可以早點出去就業、創業,當代青年人生要出彩,遠不止上大學這一條路。

“總體看,退學學生的情緒比較平穩,因為基於自己的學業成績已經有了思想准備,那種‘一哭二鬧三上吊’的激烈反應,我們還沒有遇到過。”南林大教務處的一位老師回憶。該校教務處處長閔永軍教授認可張然的觀點:“勸退,也許並不是因為你能力差,只是因為你不適合在這個學校、這個專業學習。換個平台,也許你會表現得很優秀。”

在南京林業大學的一個貼吧裡,網友“虎踞龍盤123”發帖說:“畢業幾年了,感覺學校越來越嚴,我們那時好像很少有退學公告,現在每學期都有,挺嚴格的哦!”

網友“gerard_小朱”跟帖道:“我認識其中一個被退學的。真的不能怪學校,因為真的是毫無上進心,一學期的課基本全挂,公選課也挂,甚至曠考。重修也不去上課,再挂甚至是再曠考……這樣的學生,如果還和努力學習的人拿一樣的畢業証書,那努力又有什麼意義?對於努力的人也不公平啊。如果他的心思真的不在學習上,還不如退學去更廣闊的天地吧。”

在南京多所高校採訪中,幾位相關負責人坦言,當前高等教育確實面臨一些客觀壓力。一是高校擴招之后,生源質量較過往有所下降,而社會各界對高校學生培養質量的質疑聲不斷。二是面對就業壓力、外界誘惑,部分大學生的浮躁情緒表露得更加明顯,高校在他們眼中早已不是致力學業的“象牙塔”,而成為拿張文憑就走的驛站。在這樣的背景下,“從嚴治學”“從嚴治校”刻不容緩。

東南大學黨委副書記鄭家茂教授,曾長期任學校教務處負責人。他認為,高校勸退學生是嚴把畢業生質量關,其中要找准兩個出發點:質量為本、學生為本。學生為本是指要讓每一個學生得到最適合的培養,成為造福社會的人才﹔質量為本是指學校的畢業要求是紅線,任何情況下都不能降低,這關系到學校辦學的生命線。

南京有53所高校,基本上都有勸退的規定和做法。鄭家茂介紹,東南大學一向堅持學生“嚴進嚴出”,但即使平時對學生要求嚴格,每年也會有將近千分之二的退學率。

南京理工大學在校的1.6萬名學生中,每年被勸退的也有10多名。南理工教務處副處長高蓓蕾介紹,學校也實行學業警示制度,規定在大一至大三每學期所獲學分小於15分的,第一次要給予黃色警示,兩次要給予紅色警示並作退學處理。

高蓓蕾說,受傳統觀念的影響,絕大多數家長總希望孩子經過大學教育后成龍成鳳,因此對退學的后果都看得極為嚴重,認為中斷了學業就是失去了未來。但是現在一些90后、95后大學生的價值觀與他們的父輩相比已經有了較大差異,他們對退學已經看得不那麼嚴重,“是重新高考還是自己創業,家長也許應該多與孩子進行平等交流,而不是固守堅決不能退學的觀念。”

“大學不是‘保險箱’,躺倒不干的學生肯定要被淘汰,畢竟人才培養質量是高校賴以生存的底線,也是社會對高校的期盼。”高捍東說。

|  |

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量