大數據:家長太重視學習,超八成孩子對初中學習不適應

制圖:周子涵

進入初中,隨著學業任務加重以及中考、高考的臨近,子女的學業一躍成為家長最關心的問題。調查發現:“目前最困擾家長的教子問題”前三項依次為:“孩子的學習”(55.01%),“升學壓力”(33.01%),“自身缺乏家教知識和方法”(32.74%)。比較發現,小學階段排位第六的“升學壓力”的困擾躍升至第二位,提升了四位。此時的家庭教育難免會以學業問題為核心展開,同時,又因為自身的局限,家長應對子女學業問題面臨三重困境。

成績下降時單純責怪孩子不努力

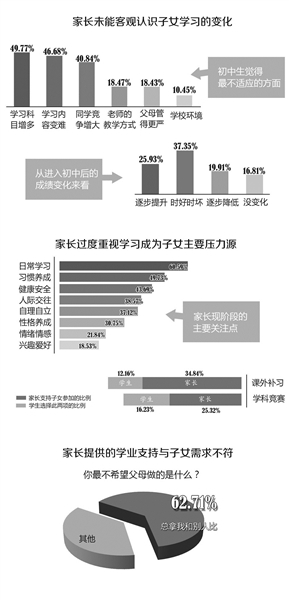

初中階段的學習與小學相比有較大變化,初中生覺得最不適應的方面依次是學習科目增多(49.77%)、學習內容變難(46.68%)、同學競爭增大(40.84%)、老師的教學方式(18.47%)、父母管得更嚴(18.43%)、學校環境(10.45%)。面對諸多的不適,學生與家長雙方都需要心理上的調適,以更好地適應初中學習。

初中生學習的特殊性主要表現在:一方面,學習特征較為復雜——學習成績開始較激烈的分化﹔自學能力的作用日益明顯﹔學習的自覺性和依賴性、主動性和被動性並存﹔智力因素與非智力因素的作用充分顯示出來。另一方面,呈現巨變性,充滿著動蕩和分化——從進入初中后的成績變化來看,25.93%的學生成績逐步提升,37.35%的學生成績時好時壞,還有19.91%的學生成績逐步降低,“沒什麼變化”的比例僅佔16.81%。可見絕大多數初中生的成績是不穩定的。

可是在父母看來,學習不用功、學習方法不當、缺乏學習興趣是孩子成績下降的三個最主要原因。這三者都是學習的主觀因素。而學習內容變難、心理壓力過大、學習科目增多等學習的客觀因素則被家長相對忽略。這些客觀因素正是孩子從小學升入初中后不適應的主要方面。因此,家長在面對孩子學習成績下降時,應綜合考慮各種因素,而非單純責怪孩子學習不努力、缺乏學習興趣等,否則極容易因為與孩子認識的不一致引發矛盾。

面對孩子學習的這些復雜、劇烈的變化,能否從教育觀念和教育方式兩個方面來調整自己的認知和行為,對家長來說是一項不小的挑戰。家長應該在做好自身心理調適的同時,能對孩子的心理進行輔導,比如如何正確面對學習分化現象等,幫助孩子建立積極的自我評價,增強學習自我效能感。

把學習成績作為評價孩子和自己的尺子

調查發現,初中生家長過於重視子女學習。近五成(47.39%)的學生認為家長給的學習壓力較大,選擇比例最高,這表明家長不僅對孩子學習進行了干預,並且造成了壓力。

數據顯示,從家長現階段的主要關注點來看,“日常學習”高居首位,佔60.59%,其他關注點依次為習慣養成(49.73%)、健康安全(43.69%)、人際交往(38.57%)、自理自立(37.12%)、性格養成(30.75%)、情緒情感(21.84%)、興趣愛好(18.53%)。此外,目前最困擾家長的教子問題中,前兩位是“孩子的學習”和“升學壓力”,可見家長對子女學習的關注度遠高於心理健康、習慣養成、人際交往、情緒情感等方面。

從家長對子女學習狀態的滿意度來看,19.97%的家長選擇“不滿意”,49.62%的家長選擇“一般”,僅30.41%的家長對子女的學習表示滿意。家長對子女學習狀態的滿意度與其學業成績密切相關,成績越好家長滿意度越高,而較少關注孩子的學習方法、學習習慣、學習態度等。

孩子的學業成績也成為家長評價自我的一個重要標准。當問及家長“您在教育孩子方面做得如何”時,孩子的學業成績越好,家長對自我的評價越高,認為自己在家庭教育方面做得“非常合格”和“比較合格”的比例相對更高。而學業成績較差的學生,他們的家長認為自己在家庭教育方面做得“不太合格”和“很不合格”的比例相對較高。簡言之,家長不僅把學業成績作為評價子女的重要依據,更將其作為檢驗家庭教育是否合格的一把標尺。

在參加“課外補習”和“學科競賽”方面,家長的支持高於學生本身的意願。家長支持子女參加“課外補習”和“學科競賽”的比例分別為34.84%和25.32%,而學生選擇此兩項的比例則分別為12.16%和16.23%。可見家長在課外活動的選擇上更加“現實”和“功利”。學業成績越好的學生,家長支持他們參加文藝類活動、體育類活動、科技類活動、社會公益活動、學科競賽的比例都相對較高。而學生學業成績越差,家長支持其參加課外補習的意願更強。家長積極的教育觀念和方式,對子女的學業成績會起到促進作用,同時,子女學業成績越優秀,家長越容易採用積極的教育觀念和方式。

初中生最重要的學習發展任務就是建立自我效能感,學會調適學習壓力和不良情緒,學會自我管理學習,但家長對這些方面並沒有深刻認識到,甚至有所忽略。

孩子最不希望父母“總拿我和別人比”

家長對孩子學習的高度重視,使得其在教育方式上也必然呈現出面面俱到、處處服務的“管家”角色。然而,在學習方面,隨著初中生行為自主性的增強,他們更希望能獲得自主學習的機會,更傾向於獲得家長的情緒情感支持,而較為抵觸以關心支持學業為名的“助學行為”。

從本次調查來看,家長在應對子女學業上主要存在兩方面矛盾:

一是家長的付出與子女的需求並不匹配。調查學生“在學習方面,你最不希望父母做的是什麼?”選擇“總拿我和別人比”的比例高達62.71%,遠高於其他選項,可見初中生的自我意識極強,相較於家長對學習上的插手和干涉行為,他們更在意家長對自己的肯定和尊重。而問及學生“在學習方面,你最希望父母做的是什麼?”選擇“鼓勵和肯定我”的比例最高,佔63.21%,其次是“讓我自己管自己”,佔18.29%,這也表明對初中生來說,尊重和肯定的意義勝於給予其自主權。而問及家長“在孩子學習方面,您做得最多的是什麼?”30.44%的家長會“督促他學習”,選擇比例最高,這顯然與孩子在學業上的需求相悖。

二是家長對子女管得更嚴,學業沖突加劇。初中生已具備一定的自我管理能力,也希望能自主安排學習,需要家長逐步放手。然而本次調查中,問及“與小學階段的學習相比,最不適應哪些方面”,有18.43%的學生認為“父母管得更嚴”使自己難以適應﹔調查親子間最易發生沖突的方面,選擇“學習”一項的高達62.19%,僅次於“玩電腦、游戲”,可見學業沖突已然成為親子沖突的主因,凸顯出家長未能根據孩子的學習變化適當調整教育方式。

這一方面表明家長對自身角色定位不合理及教育方式不適宜,另一方面也說明初中生與小學生相比,自主意識更強,而家長並沒有意識到這種變化並做相應的調整,因而導致沖突發生。

調查中,超過八成的學生對初中學習存在不適應的狀況,還有處在青春期階段特有的煩惱和心事,這些都會在不同程度加劇他們的學習壓力。盡管學習壓力普遍存在,但從發展心理學角度看,它不是一個“問題”,而是一種必然的、階段性存在的現象,如果家長能夠給予恰當的指導和幫助,必然能加速孩子對初中學習的適應,降低學習壓力。(作者 :張立靜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量