留學生零起點學漢字 以圖釋義輕鬆學

在剛剛結束的期末考試中,我參加了學校零起點留學生“基礎漢字讀寫”的監考工作。在監考過程中觀察到的一些現象引發了我的思考。

剛發下試卷,就有不少考生舉手說看不懂題目。於是,我認真瀏覽了考卷,發現考題雖不多,但確實不容易讀懂。以“寫筆畫”“豎彎鉤、提、橫折、撇折、橫折勾(標注拼音)”為例,本道考題的意圖是讓考生按筆畫名寫出這5種筆畫,但題目本身並沒有更詳細的說明,也沒有舉例。參加考試的是隻學了6個月漢語的外國留學生,他們可能連“豎彎鉤、提、橫折、撇折、橫折勾”這些漢字還沒認全。常聽留學生們說,學中文,聽和說不難,漢字很難,常常要在漢字的學習上花很多時間。我覺得,如果整體識記,用圖形幫助留學生構建漢字的認知框架,學習起來就輕鬆了。

整體識記 建構漢字的認知框架

漢字是記錄漢語的方塊字,是一種語素音節表意視覺文字,是據義構形形兼音義的意音文字,是蘊蓄著深厚漢文化內涵的自源文字。有科研成果表明,留學生對漢字字形的感知表現為從整體輪廓(整字)到內部細節(筆畫、組合關系、部件)的認知序列。留學生初學漢字,應當整字認讀與識記,不宜過細分析。可先學習一些常用的獨體字和簡單的合體字,讓留學生從這些獨體字和合體字中建立漢字的整體印象,形成漢字的認知框架。當學生認識了一定數量的漢字之后,再幫助他們從已識別的漢字中進行結構分類,歸納出筆畫、筆順、部件等構件內容,分析整字部件構成方式,總結漢字構形規律,從而建構起漢字的認知框架。

典型例字 呈現漢字造字理據

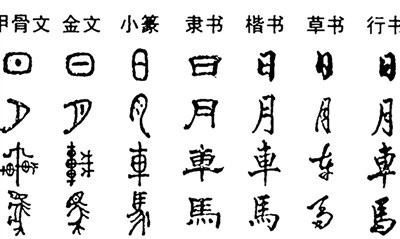

漢字由筆畫組成,每一個筆畫既有方向又有順序。漢字的造字方法主要有象形、指示、會意、形聲等4種。如果將這4種造字方法中的典型例字的演變過程用圖形呈現出來,則可以形象生動地向留學生講解漢字。然后,不妨做一個看圖猜字游戲,請學生依據漢字的造字原理,根據所給出的圖寫出漢字。這樣的練習既可以激發學生的思考和興趣,親身體驗漢字構字理據,也能幫助學生感悟漢字特點,在游戲中輕輕鬆鬆地學習漢字。

本義比對 凸顯形近字差異

漢字獨體字中的形近字,也可以用圖解釋字義,幫助留學生辨別形近漢字。

比如:“毛”和“手”筆畫數目一樣,筆畫間的組合關系也一樣,只是第四筆的筆畫形狀不一樣,但兩個字代表的事物完全不同,附著的詞義也完全不同。“日”和“目”十分相似,“目”比“日”多了一橫,兩個字代表的事物就完全不同了,附著的詞義也就完全不同了,與“日”或“目”組合而成的合體字的意思也就完全不同了,比如“晴”不同於“睛”,“晴”與天氣有關,“睛”與眼睛有關。

原型觀照 辨析偏旁部首的異同

漢字中的偏旁部首往往有表達字意的作用,將偏旁部首的原型以圖形方式向學生展現出來,不但可以讓留學生知道偏旁部首蓄含的意思,還能通過圖形直觀形象地對照形近偏旁的演變過程,例如,辨析“衣字旁”和“示字旁”、辨析“兩點水”、“三點水”和“三撇”等。

在零起點的漢語學習者需掌握的800個常用漢字中,既包括常用的獨體字,也有簡單的合體字,其中90%以上都可以用圖釋義。留學生們覺得漢字“難學”,一是因為看見字形讀不出字音,如“我”、“愛”﹔二是筆畫多,結構復雜,容易寫錯,如“您”、“謝”﹔三是字形相近難以辨別,如“己、已、巳”﹔四是一字多音多義,如“出差”、“參差”、“差別”、“差勁”等。通過以上方式的訓練,可以較好地幫助他們解決漢字學習中的難點。

總之,在對留學生的漢字教學中,以圖釋義的效果比較好。對於常用的獨體字和簡單的合體字既要求識別又要求書寫,對於筆畫復雜的漢字隻要求能夠識別就可以了。培養留學生學習漢字的興趣和信心,幫助他們建構漢字的認知框架才是中文老師的首要任務。

(本文作者系廣西師范大學國際文化教育學院教師)

《 人民日報海外版 》( 2016年02月05日 第 03 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量