小小筆記本 藏著大學問

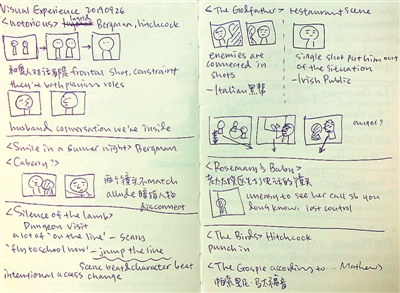

高書的分鏡頭筆記

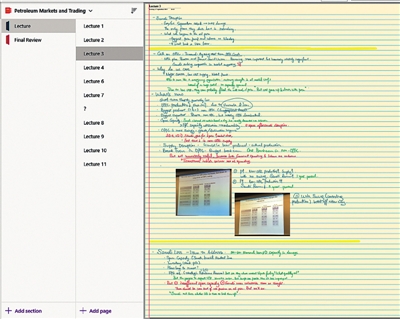

周軼的課堂電子筆記

課堂筆記是學生們再熟悉不過的學習“伙伴”,筆記做得好,學業精進更快,也更容易實現對知識的融會貫通。然而,對於留學生而言,海外與國內不同的教育方式、不同的文化、不同的語言,給他們的學業增添了不少挑戰。那麼,海外學子是怎樣做學習筆記的呢?且看他們發揮創造力、探索“筆記之道”,搭建自己腦中的知識殿堂。

記憶的線索

周軼就讀於美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院。留學過程中她發現,相較於中國老師往往擁有清晰明了的課件和課程邏輯,外國老師的授課方式普遍比較發散,課上的很多討論也並沒有一條清晰的邏輯線。

因此,及時留下思維導引就顯得格外重要。周軼常常會用平板電腦導入教師的課件,用電子筆將課堂重點順手涂寫在課件相關內容旁邊,如此一來,她便能快速找到知識點和相對應的課件內容。

在美國加利福尼亞州卡內基梅隆大學硅谷分校攻讀軟件工程碩士的唐玉涵也十分看重這種做筆記的方式,核心思路就是隨時記錄課堂上的知識重點和個人疑問。“記錄重點是為了用於課后回顧,記錄疑問點是方便當堂或課后再尋找答案,或者詢問老師同學。”唐玉涵說。在國內讀中學和本科低年級時,他做筆記主要記錄的是老師板書,但隨著板書被幻燈片所取代,課堂形式愈發多樣,他也隨之轉變為記錄要點。

唐玉涵認為,這樣做筆記最重要的意義是為課程學習留下印記,特別是對於沒有幻燈片和板書的講座分享類內容而言。“筆記可以作為記憶的線索,在之后想要回顧的時候有所依憑。”他說。

不過,課堂隨手記畢竟只是筆記的一個方面,如果缺少后期整理,仍然很難在最后形成系統的知識體系。“記筆記的時候為追求速度,有時字跡比較潦草,有空閑時間時還是應該把筆記按邏輯重新梳理一遍。”周軼的同學、同樣就讀於哥大公共事務學院的朱嘉懿建議說。

知識的復構

就讀於英國華威大學商學院市場營銷專業的張澤嫄,在備考時曾煩惱過是否要將知識點完全背誦下來,她摸索出了一種“兩套筆記法”,通過兩次筆記完成知識梳理。

她先用筆在打印好的紙質課件上做英文原文筆記,以快速記下老師對知識點的講解。在這之后,便是復習整理出第二套筆記。“課后我會根據教材和課堂內容,為每一堂課梳理出一個結構框架,讓自己能夠清楚地知道這堂課都包含哪些知識點。如果課程不算特別復雜,我會在期中、期末做兩次回顧,進行總結整理。這時整理筆記就相當於重新進行知識排版。”

這樣做筆記不僅能厘清每門課程的知識點,還能明確知識點之間的聯系,這也讓她的筆記在期末復習時備受歡迎,非常“搶手”。“我利用這些筆記來幫助需要補考的同學通過統計學考試,還幫助朋友復習金融學考試並取得了90分以上的成績。到了期末,班裡來自各個國家的同學都喜歡讓我根據自己的筆記內容對他們進行復習提問,好多人也復印我的筆記作為參考資料。”雖然整理筆記需要大量時間,但良好的成效令張澤嫄頗為自豪。

靈感的土壤

或許是由於專業的原因,當你打開正在攻讀電影編劇導演碩士學位的高書的筆記,很可能瞬間產生“畫風一轉”之感。

高書就讀於美國哥倫比亞大學藝術學院。電影編導的學習非常注重拍攝實踐,因此,她的筆記主要功能並非詳細記錄各類理論知識,而更像是培育影像靈感的土壤,充滿學科和個人風格。“我做筆記的特點有兩個,一是會畫大量的分鏡頭,二是會包含很多隨想,記錄我聽課時突然誕生的靈感。”高書說。

有這樣一幕曾深深留在她的記憶中:上課時她正在畫分鏡頭,身旁一位美國同學見狀,戳戳她的胳膊說“我也這麼做”,緊接著也開始仿照這種方式畫起分鏡頭來。看到自己記筆記的方式得到了推廣,高書心裡也美滋滋的。

“我想要在閱片時逐個分析導演們的鏡頭語言,為此,一直在尋找能快速地把電影截圖和個人記錄統籌在一起的筆記方法,這樣既方便檢索又好看。”高書說。“較為直觀是我做筆記的優點,但記到后面再往前翻並不是很方便,現在,我也在考慮將筆記電子化整理,方便查閱。”

《人民日報海外版》(2019年11月21日 08 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量