讓敦煌美學馨香四溢

|

|

人民大會堂宴會廳天頂通風口設計手稿 |

|

|

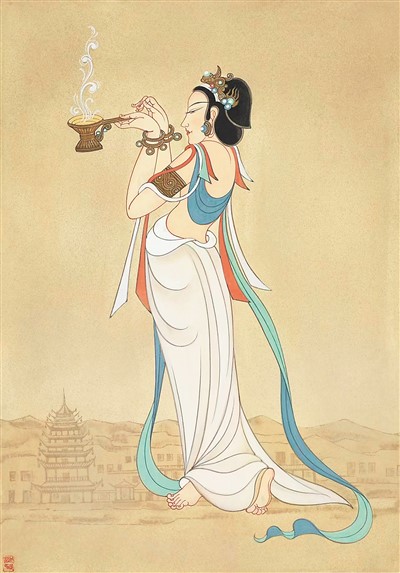

手持香爐的供養天女 初唐329窟 |

|

|

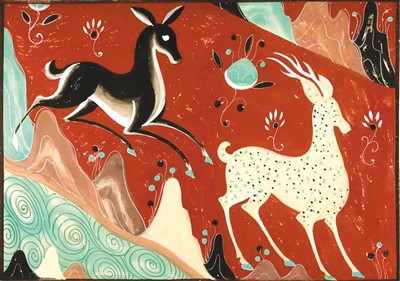

九色鹿 北魏257窟 |

“花開敦煌——常沙娜從藝八十年藝術與設計展”日前在中國工藝美術館(中國非物質文化遺產館)舉辦。展覽分為生平介紹、敦煌臨摹單元、花卉寫生單元、十大建筑單元、新應用單元、科技與藝術6個部分。展品近400件,不僅有常沙娜在莫高窟學習時的臨摹作品、個人花卉創作,也有她60多年的教學、研究內容,還有她與父輩的往來書信、新中國成立初期的建筑手稿等。常沙娜表示,希望通過此次展覽把個人經歷傳遞給更多年輕人,讓大家感受敦煌文脈的豐厚滋養以及中華文化之美。

常沙娜,浙江杭州人,中國當代工藝美術家、教育家,原中央工藝美術學院院長,出版有《常沙娜花卉集》《中國敦煌歷代裝飾圖案》《常沙娜文集》《黃沙與藍天》等著作。

自2014年首次舉辦至今,“花開敦煌”展覽已走過10個春秋。今年,“花開敦煌”展覽即將邁入第二個10年,常沙娜與敦煌莫高窟結緣也已逾80年。1943年,12歲的常沙娜隨父親常書鴻走進茫茫沙漠,走進神奇的敦煌石窟。自那時起,藝術的種子就在她的心底生根發芽。

莫高窟是多民族多元文化交流融合的見証,敦煌文化中既有很多外來文化元素,也有傳統的中華文化元素。1000多年前,中國古代匠師擺脫傳統禮教的束縛,馳騁想象,在石窟中留下歷史的印記。細看莫高窟壁畫,線條、色彩、形象……無一不靈動鮮活,栩栩如生。

20世紀30年代,正在法國留學的常書鴻偶然看到一套《敦煌石窟圖錄》,深受震撼。常書鴻從西方美學的角度,看到了中國古典美學的境界。他不忍看著敦煌藝術凋落,毅然回國,走進莫高窟,成為其“守護者”。常沙娜追隨父親,一步步靠近敦煌藝術。

1944年至1948年間,常沙娜將莫高窟壁畫中不同時代人物姿態、裝飾、動植物以及藻井的圖案等進行詳細分類臨摹。這段經歷深深地影響了她。后來,常沙娜的設計均以敦煌圖案為元素,成為當代中國美術設計的重要藝術形式。

新中國成立后,常沙娜在建筑學家林徽因的引導下轉向工藝美術設計。她開始研究並保護即將失傳的傳統景泰藍工藝。在林徽因的指導下,常沙娜將敦煌的鴿子元素融入景泰藍設計中,設計了景泰藍和平鴿絲巾和圓盤,成為“新中國的第一份國禮”,在國際舞台大放異彩。

1954年至1959年,常沙娜參與了共青團團徽設計,北京展覽館、首都劇場、人民大會堂、民族文化宮等新建筑的裝飾設計,將所學的敦煌藝術元素應用其中。

1997年香港回歸之際,中央人民政府贈送香港特區政府的大型雕塑《永遠盛開的紫荊花》,也是由常沙娜主持設計的。

在很多人看來,藝術家是創造美的使者,他們用自己的才華和創意將世界變得絢麗多彩,讓人感受美的力量和內心對於美好的共鳴。然而面對一幅幅美麗的佛造像和裝飾圖案元素作品廣受贊譽時,常沙娜總是說:“這些都不是我畫的,是我們的老祖宗畫的。我只是把它們整理出來,讓大家可以看得更清晰,可以好好地利用前人所留下來的神奇的符號,作為我們當代創意設計的靈感。”

但凡古物,自有其氣韻,被歲月珍藏,卻不曾遺忘。2014年7月,首次“花開敦煌”展覽在北京今日美術館開幕,滂沱大雨的午后,展廳裡人潮涌動。彼時,83歲的常沙娜仿佛打開了敦煌莫高窟藝術的寶庫,使父親常書鴻與恩師林徽因對其推廣敦煌文化藝術的囑托,得到了一個新的回應。

10年間,“花開敦煌”展覽足跡遍及全國20多個城市以及法國、俄羅斯、土耳其等國家,讓更多人領略了敦煌的瑰麗與神秘。

在這期間,“花開敦煌”展覽的內容也在不斷更新。策展團隊努力收集常沙娜這些年保留的作品。在這個收集、探討、研究的過程中,常沙娜與敦煌藝術、圖案、設計之間更多緊密的關系與創意再次被挖掘出來。如果說,此前的展覽是以常沙娜14歲至18歲的臨摹作品為主要藍本,突出她的“童子功”,那麼這次展覽則是對常沙娜藝術生涯的一次全面展現。

在這場展覽中,策展團隊對常沙娜的藝術生命作了更多挖掘。比如,展出了她與父親常書鴻學習油畫的第一件作品,署名是Saône。1931年3月,常沙娜出生於法國裡昂索恩(Le Saône)河畔,常書鴻用這條河流的名字為其取名,“沙娜”是音譯。在隨后的臨摹作品中,到處可見沙娜的中文簽名與父親指導的印跡。這是所謂的“童子功”階段,也可以從中發現,父親對常沙娜的影響非常深刻。可以說,彼時的常沙娜與父親不再只是父女關系,也是朋友與事業伙伴。而林徽因的指導,則讓常沙娜體驗到了母愛般的溫情與包容。因此,常沙娜也從父輩中學習到很多為人處世的道理。

常沙娜后來任職中央工藝美術學院。當時的中央工藝美術學院臥虎藏龍,教師們所涉獵的知識與技術十分廣泛,可謂是“右手拿畫筆畫畫,左手作詩”,興之所至,信手拈來就是張張精美的設計圖稿。那時候,中國許多重要的設計都出自他們之手。

在這樣的環境中,常沙娜於繁忙的行政工作之際,仍然兢兢業業地梳理、創作、設計圖稿。比如這次展出的《新疆女》,是常沙娜帶隊去新疆考古時,對當地人物的創作。在人物裝飾上,她融入了絲綢之路上特有的紋樣。《八仙人物》手稿,是以敦煌壁畫中特殊的線描手法一氣呵成,線條洒脫、自信。《手持香爐的供養天女》是常沙娜退休后的作品,通過遙拜莫高窟九層樓的場景,表達了她對敦煌的思念。莫高窟壁畫早已在常沙娜心中深深扎根,因此,她才能在畫面中默繪出一個新的故事——隋代美麗的樂舞飛天在西魏時期廣闊的大自然山水中盡情舒展。

常書鴻在晚年自傳中感慨:“如果有來生,我希望我還是常書鴻,我要去做我那未完成的心願!”如今,面對敦煌莫高窟的珍貴遺跡,常沙娜也常常感慨:“一晃眼,我已經90多歲了。但是敦煌故事我還沒說完,你們一定要繼續研究、創新,代代傳播出去。”

在展覽開幕現場,常沙娜深情地說,“花開敦煌”展覽是對父親常書鴻推廣敦煌文化遺產的實踐,父親曾告訴她,永遠不能忘記自己是敦煌人。

透過“花開敦煌——常沙娜從藝八十年藝術與設計展”,人們可以更加全面地看到,常沙娜這朵“沙漠裡婀娜多姿的花”已經盛放,並用自己的方式讓敦煌美學馨香四溢。正如常沙娜所說:花開敦煌,敦煌,花開了。

(作者系“花開敦煌——常沙娜從藝八十年藝術與設計展”策展人)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量