歷史教育:怪學校,還是靠自己?

陸大鵬

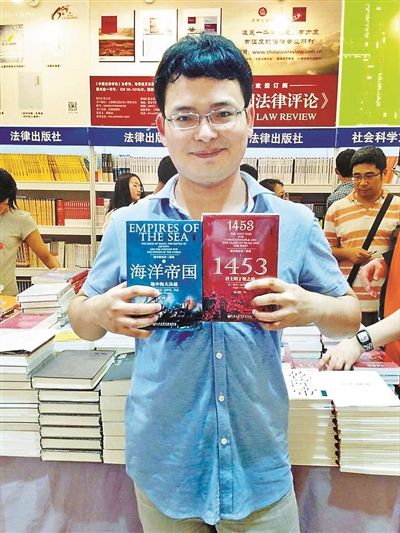

年初,青閱讀公布“2105年度好書評選”,高產的年輕譯者陸大鵬獲選“年度譯者”,他同時也榮獲了《經濟觀察書評》的此項殊榮。到2015年底,陸大鵬有10種譯著出版,在網絡上,有關這位業余譯者聰明勤奮、又快又好的聲音頻頻出現。而截至目前,陸大鵬譯作已達18種!

出生於1988年的陸大鵬在出版社從事版權工作,業余做英德譯者,號稱“熱愛一切long ago和far away的東西”的他以翻譯歷史科普書見長,其中尤以和社科文獻出版社甲骨文品牌合作的書籍最受矚目,有“地中海史詩三部曲”、《阿拉伯的勞倫斯》、《金雀花王朝》、《滑鐵盧》、《伯羅奔尼撒戰爭》、《伊莎貝拉》以及新近出版的《凱撒:巨人的一生》等。

陸大鵬因為出書速度快,常被人問到是如何做到的?“我主要還是依賴於管理時間,提高效率。”他說,“讀書、翻譯和寫作其實和體育運動很像,大腦與肌肉一樣都需要保持紀律性和有規律的鍛煉。運動員即便近期沒有比賽,肯定也要保持每天的訓練量。我也是這樣,讀書和工作已經成為習慣,所以效率比沒有習慣的人要高一些。”所以,在工作和翻譯之外,他還保持著規律的中、英、德多語種書籍的閱讀量,平時還活躍於網絡,時不常更新自己原創的歷史普及文章或者相關學者訪談。

“又快又好”為陸大鵬贏得美譽,但讓更多的人知道並推薦陸大鵬的,也正是市場悄然興起的歷史閱讀熱。據社會文獻出版社甲骨文透露,“地中海三部曲”之《1453:君士坦丁堡之戰》上市一年印刷了七次,而《金雀花王朝》在網站預售排行榜上僅次於紅火的《秘密花園》和一本雞湯圖書。讀者的閱讀熱情說明了社會的進步,也體現出對傳統歷史教育的不滿足。很多熱衷於看歷史類書的讀者和熱看國外歷史劇的觀眾,在網上不約而同發出了“補課”和“打開新世界大門”的聲音。那麼,理想的歷史教育應該是什麼樣的呢?身為歷史愛好者和歷史普及者的陸大鵬接受青閱讀專訪,則認為,歷史教育終究要靠自己。

傳統的歷史課,實在是太簡單了

青閱讀:你翻譯的書大多集中在歷史普及類,你也說過你譯得快,是“沒有金剛鑽,不攬瓷器活”,你對歷史的興趣和知識儲備是怎麼建立起來的?

陸大鵬:現在回想起來,對歷史最初的啟蒙來源於我的父母,得益於他們的循循善誘。我從小就酷愛地圖,幼時房間牆壁就貼著世界地圖與中國地圖,常受父母引導,在紙上探索世界,流連忘返。就這樣,我很小的時候就對世界地理有一個把握。

《世界五千年》是我印象很深的一部幼時啟蒙書。古斯塔夫·施瓦布編纂的希臘神話引導我從此愛上了古希臘。當然,后來在父母強迫下努力學英文,再后來自己學德文,幫助我拓寬視野,無需依賴二手、三手材料。

青閱讀:很多80后、90后反映,他們的中學歷史教育不受重視,尤其是高中的歷史課本以政治史、經濟史等割裂分類的方式,讓他們對歷史的概念一塌糊涂,你是否有同感?

陸大鵬:中國學校裡傳統的歷史課,實在是太簡單了,主要以死記硬背為主。我覺得這些80后、90后不應該怪學校,應當主要怪自己。學習永遠是自己的事情。我經歷的學校的歷史教育和絕大部分國人一樣,就是中小學的蜻蜓點水。絕大部分還是靠自己的閱讀。

青閱讀:你認為好的歷史教育應該是什麼樣的?

陸大鵬:應當是有足夠多、並且足夠多元的書籍能夠available(注,可獲得的)給大家。

通俗類歷史讀物必然會有很好的前景

青閱讀:你翻譯的書當中,最受讀者歡迎的《1453:君士坦丁堡之戰》、《阿拉伯的勞倫斯》、《金雀花王朝》等等,讓我們看到的都是歷史書上沒有講過的歷史,有讀者稱之為“補課”,你怎麼看待當下這種補課的熱潮?

陸大鵬:我覺得,這說明我們的社會在進步,在成熟嘛。隨著現在國內生活水平和文化水平的提高,通俗類學術讀物必然會有一個很好的前景。畢竟我們過去在這方面太弱了。我的判斷是,這類作品的受眾主要是受過良好教育但並非專家的嚴肅讀者。比如我的讀者當中有很多律師、醫生、工程師、程序員等。這些人有足夠的經濟實力,有足夠的知識積累,有拓闊視野的需求和意願。這個群體在中國還是很大的。我覺得通俗類學術讀物的市場會繼續增長,然后達到一個比較穩定的份額。

當然,這類書的銷量永遠不可能與輕鬆的作品相提並論。這是很正常的。因為畢竟讀書是一件奢侈的事情,書是奢侈品。一方面是經濟方面的﹔另一方面,認真讀比較難的書,也需要消耗很多精力。

青閱讀:通過“地中海史詩三部曲”、《阿拉伯的勞倫斯》、《伊莎貝拉:武士女王》等書,我們會發現,相對於對歐洲歷史的貧弱了解,我們對於中東、乃至於伊斯蘭世界歷史的了解更是巨大的盲點,在翻譯過程中這有沒有引起你更大的好奇和興趣、會不會挖掘更多這方面的歷史介紹給大眾呢?

陸大鵬:當然有啦。伊斯蘭世界是我非常感興趣的話題。首先強調一下,我不信任何宗教。不過這不影響我對伊斯蘭世界歷史文化的興趣。因為它實在太好玩了。今天世界的很多問題,在於不同族群互相的無知。伊斯蘭曾經是個輝煌的文明,對人類歷史貢獻極大。對它的忽視、誤解和無知,在今天會越來越危險。我很喜歡鑽研這方面,也希望有機會做這方面的書。

好的歷史讀本應當有比較好的可讀性

青閱讀:好的歷史讀本能影響讀者對於世界的認識,如何判斷一本書是否是好的歷史讀本?你在翻譯書籍的時候,如何保証介紹給讀者的就是可靠的、不帶任何偏見的歷史書?

陸大鵬:如何判斷一本書是否是好的歷史讀本?如果外觀就很庸俗低劣,那基本上可以立刻排除了吧。除此之外,就是看有沒有恰當的資料來源和索引。一本靠譜的歷史著作,不會沒有這兩樣東西的。另外,如果個人養成了比較好的讀書習慣,會漸漸了解到,某個領域內哪些人比較靠譜。這是一個由點及面的過程,也是一個比較長期的過程。

如果滿足了上述條件,我覺得好的歷史讀本還應當有比較好的可讀性。所以,很多優秀的學術著作,並不是好的讀本。

其實我完全沒有辦法保証介紹給讀者的就是可靠的、不帶任何偏見的歷史書。因為,首先,我本身就是個有很多偏見的人。其次,任何作者,也都是有自己的偏見的。

舉個例子,羅納爾德·賽姆爵士研究奧古斯都的權威專著《羅馬革命》於第二次世界大戰爆發前不久出版。這部作品的挑舋性很強,把奧古斯都視為一個原始版本的墨索裡尼或希特勒。而我翻譯的阿德裡安·戈茲沃西的《奧古斯都》一書,對奧古斯都是非常正面的評價。這兩本書都包含鮮明的作者的偏見,但都是可靠的好書。因為它們都掌握了過硬的史料,在闡述自己觀點時都能言之成理。

青閱讀:中國歷史暢銷書一直流行解構類、顛覆類和百家講壇類,另外日本的歷史暢銷書在國內也有一定市場。作為一個歷史愛好者,你平時看這些書嗎?你覺得這些書和歐美歷史暢銷書相比,有什麼不同?

陸大鵬:抱歉,我沒有看過近些年流行的中國歷史暢銷書,也沒有看過百家講壇,所以無法做出評判。另外很慚愧,我對日本歷史的知識趨近於零。不過我覺得,歷史題材出現暢銷書,是理所應當的事情。因為歷史是人類經驗的總和,是人性的記錄。真實歷史肯定非常好玩,遠遠超過任何虛構作品。我們無需看電視劇電影,隻要足夠認真地觀察我們的生活、思量我們的過去,就是極好的娛樂了。

對中國歷史,我看的還是古典作品為主,《史記》、《漢書》之類。當然,還有古代的通俗作品,各種演義,《說岳》、《說唐》之類。這些通俗歷史小說,是我少年時期痴迷的對象,其實現在看來,水平大多不高。還有就是一些現當代的歷史小說,如姚雪垠的《李自成》,徐興業的《金甌缺》。

中國需要更多更好的本土原創歷史作品,需要多多向西方,尤其是英美學習,學習那種把科學研究與文學性結合的寫法。

建議愛讀歷史的朋友,也應當多讀文學

青閱讀:作為英美文學碩士,文學也是你所關注的。即將開幕的上海書展上,美國作家朱諾·迪亞斯將來訪,他的小說《你就這樣失去了她》就是你的譯作。你如何來選擇自己翻譯的作品?小說翻譯和歷史書翻譯有何不同?

陸大鵬:對,朱諾·迪亞斯是一位很棒的美國作家,普利策獎得主。他的小說《奧斯卡·瓦奧短暫而奇妙的一生》是讓我愛不釋手的一部小說,很像馬爾克斯《百年孤獨》的風格,把個人與民族的命運交織在一起,既魔幻又現實,既幽默又悲劇。由我翻譯的《你就這樣失去了她》是他的短篇小說集。

因為我自己是英國文學科班出身,其實一直對世界文學有著濃厚的興趣,不亞於對歷史。我家裡的藏書,文學書多於歷史書。這可能是我與許多歷史愛好者不同的地方。其實文史應當是相通的。很多歷史學家,同時也是文學家。西方有愛德華·吉本,中國有司馬遷。英國歷史學家安德魯·羅伯茨說:“偉大的歷史著作必須同時也是偉大的文學作品。”我非常同意。

現在中國的年輕人當中,歷史愛好者和軍迷很多,很多人對各種飛機坦克艦船的數據如數家珍,但完全缺少人文精神,視野鄙陋,思想狹隘,是非常可惜可悲的。而從歷史的教訓看,很多人視工業或技術為至高無上,認為技術能夠解決一切問題,而釀成歷史悲劇。這樣的例子屢見不鮮。所以我建議愛讀歷史的朋友,也應當多讀讀文學,提高自己的人文修養。

在選擇什麼作品來翻譯上,我的唯一標准是自己的興趣。

我的一部即將出版的文學翻譯作品是薩爾曼·拉什迪的《摩爾人的最后嘆息》。我不遺余力地宣講,在我眼裡,拉什迪是目前在世的英語小說家中最優秀的一位。我這個選擇可能比較個人化,但拉什迪絕對是非常有趣和有深度的一位作家。

小說翻譯和歷史翻譯,當然有很多不同。因為一般來講,歷史文本不會追求過於復雜的敘述、過於美麗的文筆,所以翻譯歷史文本一般做到清楚、專業、曉暢即可。文學翻譯,需要動更多的腦筋。

青閱讀:你在熟練的英語和德語翻譯之外,法語也達到可閱讀的程度,聽說現在還在學習拉丁語,讓你熱忱學習外語的動力何在?在某些一再要求弱化英語教育的呼聲和舉措不斷出現的當下,你如何看待一個人的外語能力?

陸大鵬:因為對我而言,外語很好玩啊。我小的時候,就對除了英語之外其他語言的奇特怪異之處特別感興趣,比如拉丁字母上的符號,比如夏洛特·勃朗蒂(Charlotte Brontё)的e上面為什麼有兩點,這在英語中是很罕見的。還有其他稀奇古怪的字母等。這些奇怪的東西極大地激發了我的好奇心。所以,我一直喜歡語言、語言史等。興趣是最強的動力。

掌握外語肯定是非常非常重要的。大家都說學習外語開闊眼界、拓寬視野,雖然是套話,但是背后有真理。舉個例子,維基百科目前為止英語的條目最多(502萬條),遠遠超過排名第二位的德語(188萬條)。中文(85萬條)也在十幾大語言當中,位置排在葡萄牙語(89萬條)之后。這個數據提供一種參考,可以看出網絡很大一部分信息是英語的。不僅僅是網絡,現實生活中,從文化到科技,很多東西用英語來表達。與世界對話的能力是非常必要的。從個人的文化素質、文化修養上來講,學外語就像是走在暗暗的走廊上,突然開了一盞燈。

你提到現在有“要求弱化英語教育的呼聲和舉措”,我不知道這在多大程度上是事實。如果真的有人在發出這樣的呼聲、做出這條的舉措,我非常欣慰地看到,也有很多人在拼命學英語、留學、學習和了解外面的世界。採寫/本報記者 劉淨植

看宮廷劇開眼 用歷史書補課

中國觀眾大概是世界上最有好奇心的觀眾了。在中國的網絡上,你可以找到來自世界各地的電視劇資源,英美日韓電視劇對於大家來說已經像吃飯喝水那樣尋常,來自法國、西班牙、印度、俄羅斯、土耳其等國的電視劇也進入到人們的視野,字幕組們也勤勤懇懇地用他們的小語種專業,將這些資源進行漢化以方便更多人收看。在這些電視劇當中,宮廷劇是受眾廣,關注度高的一支,俊男美女身著華麗的宮廷服飾演繹的一場場悲歡離合,帝王英雄殺伐決斷上演一出出權力的游戲,對觀眾的殺傷力怎麼可能不大呢?

在外國宮廷劇當中,以英國歷史為背景的劇大概是觀眾最熟悉的了,由莎翁名作改編,“小本”“鐵叔”“抖森”演繹的《空王冠》系列,以紅白玫瑰戰爭為背景的《白王后》,講述亨利八世故事的《都鐸王朝》,同樣以都鐸王朝為背景、由布克獎小說改編的《狼廳》……一部接著一部地播得火熱。同時,英語世界以外的宮廷劇——像講述西班牙歷史上最著名的卡斯蒂亞女王生平的西班牙電視劇《伊莎貝拉一世》、以路易十四的宮廷為背景的法國電視劇《凡爾賽》、講述女沙皇葉卡捷琳娜大帝故事的俄羅斯電視劇《葉卡捷琳娜二世》、以奧斯曼土耳其蘇萊曼大帝的后宮為背景的土耳其電視劇《宏偉世紀》等等,如果把前些年反映日本幕府時代的電視劇《大奧》、《篤姬》等電視劇算上,以及由印度史詩改編而來的《摩訶婆羅多》(因為它確實在講著列王的紛爭,也算半個宮廷劇)等等,那麼我們所能接觸到的外國宮廷劇也真是夠風起雲涌的。

觀看這些電視劇的觀眾,或許有一部分是起先就對相關歷史或原著有興趣和有了解,但是不管是在彈幕當中,還是在其他平台上觀眾發出的評論來看,“長知識了”“被普及了”“第一次知道”“刷新了認識”……這些關鍵詞仿佛都在訴說著:很多人宛然是被這些電視劇打開了一扇新世界的大門。這些電視劇所呈現出來的歷史與文化對於中國人,大多都是遙遠而陌生的,光是分清那些亨利和凱瑟琳,念明白拗口的長串人名地名就得很花一些時間。如果你仔細回憶,會發現我們一貫所受的基礎歷史教育當中,或許更側重近現代史的塑造,或許著眼於政治體制分析,有許多歷史的血肉是被一筆帶過甚至是忽略的。即便是處於主流認知范圍之內,沒有太多語言壁壘的英國,課本裡告訴我們的歷史都簡單到蒼白,更何況是那些同樣遙遠而且更加“非主流”的國家呢?因為不知道,所以更好奇,這些外國宮廷劇讓觀看者開始重新去認識,去了解這個世界。

不可否認,這些電視劇裡有不少都帶著這樣的毛病:情情愛愛才是王道,權力只是調料、聖母一樣的女主角、瑪麗蘇杰克蘇光環普照大地、一點小事拖拖拉拉能說上五集……所以也難怪有不少人認為這些宮廷歷史劇都是騙無知觀眾玩兒的,但是它作為一項下裡巴人的娛樂項目,卻是一條捷徑,讓對世界充滿了新奇感的觀眾們可以通過它迅速地通往歷史的寶庫。就好像電視劇的彈幕裡經常針對無知提問不斷出現的:“自己去看看書好嗎?”“去了解一下歷史好嗎?”可見,在觀看過程中,觀眾隨時可能被激發起更強的求知欲,發現更多知識點的空白,十有八九會去找本書來看看。與此同時,仿佛巧合一般,近年來中國也適時地大量引進外國通俗歷史讀物,像《通往權力之路 : 葉卡捷琳娜大帝》(2014)、《朕即國家:太陽王路易十四》(2014)、《金雀花王朝 : 締造英格蘭的武士國王與王后們》(2015)、《伊莎貝拉 : 武士女王》(2016)……不僅能為觀眾們在彈幕裡更有技術地吐槽增加有營養的料,也讓他們在對不了解的歷史的好奇中增添了實在的知識。看一本書還能引出看更多的書,比如被拍成劇的小說《狼廳》系列,雖然是了解都鐸王朝的好材料,但是如果對那段歷史一無所知,恐怕又是一場漫漫的補課之路。

從書到劇,從劇到書,這也是一個觀眾和讀書人在求知和探索世界的路上自己同自己演繹的一場充滿意趣的好戲。

文/唐吉訶德

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量