劉慈欣、王晉康等科幻作家走進江蘇昆山——

文學的種子在“縣”場生根發芽

222

222

點擊播報本文,約

|

昆山小讀者王一諾以劉慈欣科幻小說為靈感制作的AIGC視頻截圖。 |

|

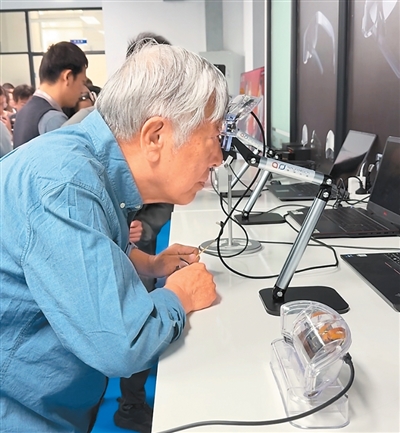

王晉康在體驗AR眼鏡。 |

|

劉慈欣(前排左)與昆山中學“北海科幻”社團成員互動。 |

江蘇昆山,連續21年位居全國百強縣市榜首,2024年完成地區生產總值5380.17億元,集聚眾多高精尖技術企業。當這樣一個高新技術產業蓬勃發展的縣級市與科幻文學相遇,將會碰撞出怎樣的火花?

日前,中國作協“著名作家抵達文學‘縣’場”活動走進昆山,中國作協科幻文學委員會主任、雨果獎得主劉慈欣與銀河獎終身成就獎得主王晉康等知名科幻作家,走進當地學校、書店、科技企業,通過名家讀者交流會、科幻文學沙龍、文學講座等活動,與當地讀者共同開啟一場開拓視野、連接未來的思想盛宴。

走進閱讀“縣”場

秋末冬初的昆山,氣溫尚且舒適,桂花依舊飄香。正式活動開始前一晚,在昆山市民文化廣場,中國作協社聯部與當地作協、文聯共同策劃的科幻主題“夜跑+電影放映”預熱活動,吸引眾多市民參與。

“電影《流浪地球》前兩部上映時我太小了,還看不懂。今天路過廣場,看到有放映活動,就想好好感受一下這部硬核科幻電影的魅力。”正在讀小學四年級的陳樂嘉說。

“叔叔,您可以帶一本雜志回家自己看,也可以給家裡的孩子看!”“寶貝,給你一本《揚子江詩刊》,回去讓媽媽讀給你聽,把生活過成詩。”在觀影場地旁邊,志願者徐鶯正在向市民朋友推介文學期刊。

“贈書活動的熱度遠超預期,大家對《鐘山》《雨花》《揚子江詩刊》很感興趣,大約1小時,我們准備的文學期刊就已分發完畢。”徐鶯說,生活中,每個人都需要閱讀,“當市民朋友,尤其是小朋友,從我手中接過文學書籍,我覺得非常有成就感。”

當晚,《流浪地球》原著作者劉慈欣還“閃現”昆山文聯文藝會客廳,將那裡的觀影討論活動氣氛推向高潮。對於科幻小說和科幻電影給受眾帶來哪些影響這個問題,現場觀眾紛紛表示,能夠在享受閱讀樂趣的同時,提升想象力。

本次“著名作家抵達文學‘縣’場”活動為期3天。除了與市民讀者的互動,劉慈欣、王晉康等科幻作家還走進昆山杜克大學、昆山市瑾暉實驗小學等地,與學生、科幻文學愛好者和科技工作者等展開深入交流。

“文學‘縣’場的‘xiàn’一語雙關,是現在的‘現’,也是‘縣’城的‘縣’。”中國作協副主席邱華棟表示,在昆山這一觀察中國式現代化生動實踐的“現場”,科幻名家的抵達,不僅有助於打開縣域發展的新視野,同時也可以播撒科幻的種子,激發大家對科學的興趣。

抵達“縣場”,文學才能更好地“在場”。邱華棟介紹,中國作協自今年9月以來,已在江西修水、新疆吉木薩爾、河南西峽、雲南彌勒,連續舉辦4場“著名作家抵達文學‘縣’場活動”,邀請名家走進縣城,與讀者和基層作者暢談文學,將“需求端”與“供給端”有效對接,實現文學資源的“精准滴灌”,助力優質文化資源直達基層。

搭建對話橋梁

“大劉來了!”“真的來了嗎?”“快,把設備再調試一下!”……昆山杜克大學禮堂前,來自昆山中學的學生們正在布置文學市集,隨著被讀者們親切稱為“大劉”的劉慈欣的到來,人群開始沸騰起來。

來自物理、計算機等社團的高二學生孔奕博、徐飛、汪嘉銳和林鴻鑌向劉慈欣展示了自己組裝的航天模型、望遠鏡等設備。“我們是從初中開始看科幻文學的,從作品裡我們看到了不一樣的世界,也對物理產生了濃厚的興趣。上大學后,我們想繼續學習物理學的相關專業。”他們說。

在隨后的交流會上,劉慈欣與“外賣詩人”王計兵、科技工作者陳鋼圍繞“遙望星河 執筆人間”的主題,與科幻文學愛好者展開了深度對話。

“我一直在努力寫作,當前,科技成果不斷涌現,有時候科幻小說剛寫出來,就變成了‘紀實文學’。”劉慈欣首先回答了讀者最關心的“下一部作品何時發表”話題,他坦言,科技發展日新月異,給以科技創想為核心的傳統科幻小說創作帶來了不小的挑戰。

在小說《三體》中,劉慈欣曾創作了諸多詩篇。談起科幻詩與現實題材詩歌的異同,王計兵表示,劉慈欣的科幻詩運用了很多“具有新鮮感”的比喻,比如“時間上有美麗的條紋,摸起來像淺海的泥一樣柔軟”一句中,把“時間”比作“淺海的泥”。“大劉負責想象天空,我描寫大地,兩種創作相互依靠。”王計兵的發言獲得了現場觀眾的陣陣掌聲。

“大劉老師,你現在最關注哪些前沿領域?”“科技發展到一定水平后,是否會導致人類的想象力和社會活力被削弱?”“昆山正在建設科創之城,這個過程中是否也需要科幻文學的滋養?”在互動提問環節,學生們和科技工作者“追”著劉慈欣問個不停,劉慈欣也一一給予回答。

劉慈欣說,他正在關注航天技術和可控核聚變領域,航天技術的發展支持人類進一步探索宇宙,而可控核聚變則為航天探索等領域提供能量。對於科技帶來的影響,劉慈欣表示,科技固然會改變生活方式、社會文化,但人類未來的生活形態,更大程度上取決於人類自己的選擇。在激發想象力、培養創新精神方面,劉慈欣認為,科幻文學能夠起到“很微小,但是也很珍貴的作用”,要鼓勵青少年閱讀科幻作品,同時推動影視轉化,進而讓科幻文學不斷繁榮發展。

科幻與科學的碰撞,無疑是精彩又奇妙的。

當科幻作家王晉康走進一家科技企業,戴上AR眼鏡后,一塊“巨大”的屏幕呈現在他眼前,通過不同手勢,便可操作屏幕實現相應功能。“很清晰、很沉浸”,王晉康不禁感慨,自己在1997年創作的《七重外殼》中的部分場景已然成為現實。

“我們公司幾乎所有人都是科幻迷。”該企業負責人李偉說,對於科技工作者而言,有時候科幻作品,甚至是漫畫作品中的一個場景,都能成為產品開發的靈感來源。

“看來,自身是科幻迷的科技工作者更容易成功?”王晉康笑著寄語大家:“希望你們始終保持思維的活力。”

播撒文學種子

當著名作家與文學“縣”場相遇,不僅能帶來思想的交流,更重要的是能夠將文學的種子播撒得更深、更廣。

陸逸航是昆山中學的一名高一學生,從小就愛閱讀科幻文學作品,大約1個月前,他剛剛組建了科幻文學寫作社團“北海科幻”社,社團名字的靈感來源正是劉慈欣筆下的人物“章北海”。

“大劉老師,我從小學三年級就開始讀您的作品,‘入坑’作是《全頻帶阻塞干擾》。這是我拼裝的《三體》恆星級戰艦‘自然選擇’號模型,這張手繪海報匯集了您多部作品裡的金句,這是我們社團成員合作完成的科幻小說《桃花源記》《永恆不再》……”當劉慈欣來到陸逸航所在社團的攤位前,他激動無比。

更讓陸逸航驕傲的是,劉慈欣在他們創作的科幻小說上留下了自己的簽名。“這是對我們這個年輕社團最好的鼓勵,我們接下來要努力創作出更多有意思、有深度的科幻作品。”他說。

在玉山書房大漁灣店,科幻作家蘇學軍、程婧波、李易謙和讀者分享了各自走上科幻文學創作之路的緣起,並探討了科技在科幻文學作品中所承擔的角色、如何保持超前的想象力、如何平衡科學邏輯和文學表達等有關科幻文學創作的技術性問題。3名作家金句頻出,現場觀眾不時投以掌聲和笑聲,很多觀眾一邊提問一邊記筆記,筆記本寫得滿滿當當。在熱烈的氛圍中,這場交流比原定時間“拖堂”了半小時才結束。

“和作家們面對面交流,探討人物設定邏輯、故事情節走向,可以更好地了解他們創作時的心路歷程,窺探作品背后所蘊含的情感,這對讀者來說是一件很有趣的事情。”文學愛好者劉女士是一名新昆山人,聽說科幻作家要來昆山,她和女兒第一時間就報名參加。在她看來,這樣的活動對當地讀者群體的培養很有幫助。

“科幻是站在科學巨人的肩膀上眺望未來,科幻尊重科學事實,遵循科學邏輯和科學理性進行推理。”在昆山市瑾暉實驗小學,王晉康以“孩子們為什麼要讀點科幻”為題,給小讀者帶來了一場深入淺出的文學講座,並耐心地與孩子們探討他們的“奇思妙想”。

聽完王晉康的講座,台下的學生們若有所思。昆山市葛江中學的初二學生王曜說,回去后,他會多讀一些科幻文學作品,“開拓視野,同時也增強思維的邏輯性”。

正如王晉康所說,科幻文學可以在“潤物細無聲”中傳播知識,在讀者心中種下一顆愛科學的種子,有了這顆種子,只要遇上合適的陽光雨露,它就會自己發芽生長。

著名作家抵達“縣”場所帶來的文學效應,也恰如此。

◎記者手記

雙手捧著自己和小伙伴共同創作的科幻小說,一遍遍看著劉慈欣剛剛簽下的名字,高一學生陸逸航難掩激動。

作家與讀者相遇的這動人一幕,讓我和在場的同行紛紛舉起手機記錄。

在江西修水,基層作家捧著自己的手稿向作家阿來請教﹔在新疆吉木薩爾,作家龍一與眾多文學愛好者圍坐夜話﹔在雲南彌勒,一名退休教師特地找到作家劉亮程和范穩表達感謝,因為教書時,他曾以他們的作品為例與學生討論文學創作……在“著名作家抵達文學‘縣’場”相關活動中,這樣的溫暖瞬間還有很多。

這些瞬間讓我們看到,看似安靜的書寫和閱讀,能夠創造多麼美好的連接,產生多麼強烈的精神共鳴。

正如中國作協副主席邱華棟所說,縣城是億萬人民生活的家園,也是蘊藏無數故事、充滿生命張力的素材富礦和靈感源泉,它連接鄉土和都市,構成堅固厚重的文學基座。

公共服務“沉”下去,文學生態“活”起來。當更多文學作品與讀者在“縣”場相遇,就代表著有更多優質文化資源直達基層﹔當更多文學之光照亮基層作家,就會有越來越多的“縣”場故事被書寫、被看見。

期待中國文學在不斷扎根的過程中,綻放更加絢麗的時代之花。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量