“我的一半屬於羅馬尼亞,一半屬於中國”(孔院之光)

——專訪羅馬尼亞布加勒斯特大學孔子學院羅方院長白羅米

222

222

|

2024世界中文大會期間,白羅米(右)獲得“孔院之光”致謝銘牌。 |

|

今年在羅馬尼亞布加勒斯特一家書店,白羅米(左二)參加翻譯作品《新世紀愛情故事》發布會。 |

|

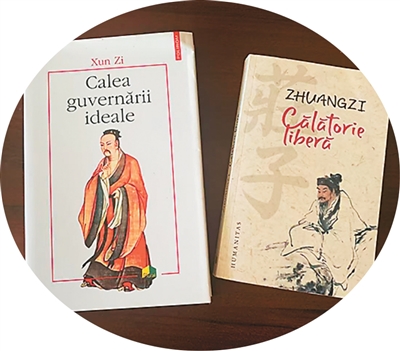

白羅米完成的譯著《荀子》和《庄子》。 |

開欄的話

2004年6月,中國和烏茲別克斯坦簽署了塔什干國立東方大學孔子學院合作協議,標志著全球第一所孔子學院誕生。20余載砥礪前行,孔子學院從無到有,從小到大,不斷發展,從語言入手,以文化交融,促民心相通,為增進國際理解、促進世界多元文化交流互鑒貢獻了力量。

20余年來,眾多志同道合的朋友共同前行,以不懈努力為孔子學院的發展作出了平凡而卓越的貢獻。中國國際中文教育基金會在2024世界中文大會期間,向來自34個國家的孔子學院外方院長等41名國際友人頒發“孔院之光”致謝銘牌,以感謝他們為孔子學院建設和發展作出的突出貢獻。

自今日起,本版推出“孔院之光”系列報道,講述他們與中文、中國的故事。

白羅米為羅馬尼亞布加勒斯特大學孔子學院羅方院長,布加勒斯特大學教授、漢學家、翻譯家,2019年9月榮獲“中國政府友誼獎”。她不僅個人學術成就突出,而且長期致力於推進中羅文化、教育等方面的交流與合作。尤其是自擔任布加勒斯特大學孔子學院羅方院長以來,白羅米一直致力於提高孔子學院的辦學質量,為中羅文化交流和中文在羅馬尼亞的發展作出了貢獻。

“它們是非凡的,像有魔力。”上世紀70年代,羅馬尼亞一所小學,7歲的白羅米在教室的黑板上第一次看到漢字,便被“迷住了”,堅信“神奇的文字”會帶她進入一個非常“有魅力”的世界。雖然筆下的漢字有些稚嫩,但這場相遇打開了她通向中文和中國文化的大門。

數十年過去,當年正讀二年級的小女孩,已經成長為布加勒斯特大學孔子學院羅方院長、漢學家和翻譯家。回望自己和中文以及中國的故事,白羅米說:“我的一半屬於羅馬尼亞,一半屬於中國。”

大家親切地稱她“中國姑娘”

在白羅米印象中,童年最大的樂趣就是學漢語。當時,中國對羅馬尼亞的孩童而言,還是非常遙遠的國度。然而,教育部推出的一項外語教學試點計劃,如同投入靜水的一顆石子,在幾所小學悄然推開了一扇文化之窗。該計劃旨在評估,如果學生從小學開始就學習在當時大家覺得相對難學、學習人數較少的語言,將來會有怎樣的收獲。作為試點學校之一,白羅米就讀的學校開設的是漢語課。

年輕有想法的漢語老師,課講得有趣,講話還風趣,帶學生也有經驗,這更激發了白羅米對漢語的興趣。不巧的是,小學五年級時,他們一家搬到了離學校較遠的地方。為了上學方便,父母建議她轉學,白羅米第一次面臨是否要繼續學習這門語言的選擇。

“我爸爸去和校長說轉學的事,校長覺得我的漢語學得很好,轉學非常可惜。”因為即將轉去的學校不開設漢語課,如果轉學就意味著白羅米的漢語學習不得不中斷。

面對想繼續學習漢語並被中國文化迷住的女兒,白羅米的父親盡一切努力希望找到兩全其美的辦法,但當時學漢語的人少,並沒能找到合適的家教,白羅米選擇仍留在原來的學校讀書。學校離家遠,父母也沒辦法送她上學,白羅米每天都是自己坐電車到學校,一來一回需花兩個多小時。一上電車,她就拿出漢語書,看一些中國故事、中國神話等,搖搖晃晃的車廂成了臨時“書房”。“那時候想的是,一分鐘也不能浪費,都要用來學漢語。”白羅米回憶道。

和白羅米一起學漢語的同學,很多沒能堅持下來,隻有白羅米一直堅持,因為學習漢語已經“成為一種生活方式”。“長大后,我漸漸意識到,自己能在小學就開始學漢語,運氣非常好,也很有福氣。”白羅米說。

周圍的親戚朋友看著這個痴迷中國文化的女孩,親切地稱她“中國姑娘”。

學習中文並非一片坦途,其中一個挑戰來自於教材。白羅米上課所用的教材是漢語老師編寫的,“當時的科技還沒現在這麼發達,教材都是老師手寫”。

教材有了,作為工具書的漢語詞典成了學習路上的“攔路虎”。熱愛催生智慧,白羅米用一本普通的筆記本自制“詞典”。每學一個新詞,她就在筆記本上工整地記下來,再按拉丁字母排好序。白羅米特別積極地學習新詞,因為那樣一來,字典就會“越來越厚”,也帶給她一種奇妙的成就感。

為了讓“詞典”有詞也有畫,白羅米想了一個辦法,買中國畫報時買兩本,一本放在書櫃裡珍藏,一本用來剪貼。中國名勝古跡、市井生活……那些她喜歡的圖片被精心剪下,貼進“詞典”。在白羅米的眼中,這本圖文並茂的“詞典”就像一個“微型中國世界”,“一打開,什麼都有了”。

一直到大學三年級,白羅米才有了第一本漢語詞典。“因為來之不易,我特別珍惜這本詞典,家裡人誰都不能動它。”白羅米說。

“到中國留學是最大的夢想”

夢想的種子一直生長,隨著中文學習的不斷深入,白羅米喜歡一切跟中國相關的書籍、產品。在羅馬尼亞的商店裡看到中國鋼筆、中國運動鞋……她都想買下來珍藏。

到中國留學更成了她心心念念的夢想。“當時覺得羅馬尼亞離中國那麼遠,只能是神話中的土地。隻有在夢裡,我才能實現坐飛機到中國的願望。”

一直到從布加勒斯特大學畢業,白羅米還沒找到去中國學習的機會。但她仍懷抱希望,相信早晚有一天,可以到中國留學。大學畢業后,白羅米留校任教,在1992年迎來實現夢想的轉機,作為交換生赴北京語言學院(現北京語言大學)學習1年。

出發那天,恰是白羅米的生日,也是她人生第一次踏出國門。“飛機落地北京,像是踏進了神話中的世界。”她回憶道,“街上到處都是人,自行車匯成河流。尤其是宿舍樓的管理員阿姨朴實的熱情,讓我非常感動,也淡化了初到異國他鄉的陌生感。”

這一天,恰逢生日、首次出國、踏上夢想已久的土地,用白羅米的話說:“似乎一切都是注定的,也終於將布加勒斯特與北京連接了起來。”

時光流轉。如今,白羅米常到中國。在她女兒德麗娜的記憶中,童年時,家裡到處是寫滿漢字的書、奧妙的中國畫、紅彤彤的小花燈,媽媽用中文打電話,飯桌上會出現中國菜,會收到旗袍、絲綢圍巾等頗具中國特色的禮物。這些中國元素很自然地成為白羅米家裡的一部分,當年的夢想都變成了現實。

2013年,中國政法大學和布加勒斯特大學合作舉辦孔子學院,白羅米擔任羅方院長。她曾說過:“一個人的精力有限,我一直遺憾我個人的力量無法讓更多的羅馬尼亞人接觸到漢語,讓他們看到更多的中國文學作品,更深入地了解中國文化內涵。”孔子學院的建立,則讓更多羅馬尼亞民眾有了學習漢語、了解中國的機會。

白羅米是布加勒斯特大學孔院發展的見証者:學員數量從當年僅有的幾十名,到如今累計近8000名﹔中文學習資源從手寫教材、自制詞典,到海量電子資源。如今,孔院學員的年齡從5歲稚童到78歲長者,因熱愛武術、長城、中國文化等而走近中文。“現在的學生面臨的是如何選擇理想的資源,所以我常鼓勵他們好好學習中文,因為有那麼多機會,未來一片美好。”白羅米說。

同事送的《荀子》成了最好的“朋友”

在白羅米和中文的交集中,除了擔任布加勒斯特大學孔院羅方院長,她也為翻譯中國作品、編寫本土中文教材傾注了心血,哪一項都是“大工程”。

《庄子》是白羅米翻譯的第一部中國作品。“我上大學時,有位老師特別喜歡研究中國古代哲學,在課堂上常講庄子、老子、孟子等中國古代哲學家的思想,我對這些很感興趣。”這為白羅米之后翻譯《庄子》撒下一粒種子。

大學畢業后,白羅米並沒能立即進入布加勒斯特大學工作,覺得“一下子和中國的聯系中斷了”,甚至感到“腳下是懸空的”,總覺得應該做點什麼。這時,一位曾經教過白羅米漢語的老師邀請她一起翻譯《庄子》。白羅米的第一反應是自己的漢語水平不夠、古代漢語很難,帶著忐忑,她在老師的幫助下開始走近庄子。“在翻譯的過程中,我意識到,不僅要更深入地學習漢語,還要多了解中國古代哲學思想。”

20年磨一劍,翻譯《庄子》這項工作終於畫上了圓滿的句號。在這期間,白羅米迎來了人生中“最難過的時刻”——1998年,父親去世。她陷入迷茫,“不知道如何生活下去”,尤其是丈夫、女兒、母親進入夢鄉的夜晚最是難熬。在那些無法入睡的夜晚,同事送來的一本《荀子》成了白羅米最好的“朋友”,幫她渡過了難關。“在讀《荀子》的過程中,我重新燃起了對生活的興趣,也充滿了使命感——決定翻譯《荀子》。”白羅米回憶道。

在白羅米看來,不僅是《荀子》,中國儒家經典都蘊含著豐富的仁愛、誠信、正義、中和等思想資源,“它們也是應對當今復雜國際形勢的鑰匙之一”。

正是從翻譯《荀子》開始,白羅米養成了熬夜工作的習慣。德麗娜仍記得小時候凌晨三四點上衛生間時,常常發現母親還在書房的電腦前翻譯、寫作,因此很是擔心母親因熬夜影響健康。

面對女兒的擔心,白羅米告訴她:“我和中國的思想家、作家們對話,一點兒也不覺得辛苦,反而感覺很幸福。”

最近十幾年,白羅米將翻譯的重點放在了中國當代作家的作品上,莫言、余華、阿城等都是她喜歡的作家,已完成不少譯著。“我發現很多羅馬尼亞人對中國的了解還不夠,而文學作品正是了解中國非常好的途徑。不過大多數羅馬尼亞人說起中國的文學作品,會提到《紅樓夢》《西游記》等。借由中國當代作家的作品,會讓大家對當代中國有所了解。”白羅米說。

白羅米也將女兒帶進了中文世界——德麗娜曾在布加勒斯特大學、荷蘭萊頓大學、上海外國語大學學習中國語言與文學。白羅米還有個美好的願望,“能和女兒一起翻譯一部中國作品”。

2019年9月,白羅米榮獲“中國政府友誼獎”,也讓更多人對這位致力推進中羅文化、教育領域交流與合作的布加勒斯特大學孔子學院羅方院長有了更多了解。

自擔任布加勒斯特大學孔子學院羅方院長以來,白羅米一直致力於提高孔子學院的辦學質量。目前,編寫適合高中生使用的本土中文教材是孔院的工作重點。白羅米介紹,教材編寫團隊集合了中羅兩國的專家、老師,“希望這套教材能列入教育部的正式教材序列”。

“十年如一日,以無私的奉獻投身於布加勒斯特大學孔子學院的建設,以卓越的教學致力於中國語言與文化的推廣。她說最喜歡‘老師’這個身份,因為從學生的眼中看到了中羅友好交往和文明互鑒的傳承。”這是在2024世界中文大會期間,中國國際中文教育基金會向白羅米頒發“孔院之光”致謝銘牌時的評語,也是白羅米數十年來在中文世界耕耘的寫照。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量