陝西一高校團隊用AI技術首次完整復原《富春山居圖》

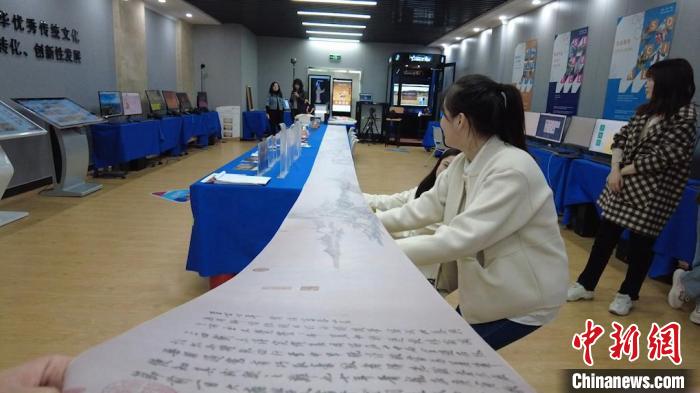

陝師大科研團隊通過AI技術復原《富春山居圖》。 黨田野 攝

《富春山居圖》是元代畫家黃公望於1350年創作的紙本水墨畫,描繪了浙江富春山兩岸初秋景色,被稱為中國十大傳世名畫之一,后因被火焚燒而分成兩段。近日,記者從陝西師范大學獲悉,該校計算機科學學院吳曉軍教授科研團隊運用AI(人工智能)技術,首次完整復原了《富春山居圖》。

團隊成員孫增國副教授負責本次《富春山居圖》的修復,他告訴記者,在修復時,使用“剩山圖”和“無用師卷”這兩段現存的畫作掃描圖片,通過計算機對畫作數據分析,然后渲染出拼接圖案。

本次復原的《富春山居圖》復制品,畫卷全部展開將近8米。 黨田野 攝

孫增國稱,本次工作的難點在於修復前半卷“剩山圖”的起手處,因現存真跡已無相關圖像資料,科研人員參考了明代書畫家沈周根據記憶背臨的《仿黃公望富春山居圖》,通過建立數據模型,最終運用AI技術完整復原。

“雖然沈周的作畫技巧與黃公望有所區別,但是其畫作的結構、輪廓和構圖要素應該相似。我們通過設備檢測了沈周臨摹版山水畫的結構,包括畫卷上山的走勢、樹的輪廓、水的流向,以及小橋、房屋等細節。”孫增國稱,運用AI技術,計算機能通過檢測沈周山水畫的結構輪廓,給出《富春山居圖》真跡缺失部分的圖像內容,幫助工作人員完成畫作的整體修復。

在位於陝西師范大學的民歌智能計算與服務技術文化和旅游部重點實驗室內,記者看到了已經復原的《富春山居圖》復制品,畫卷全部展開將近8米。從AI修復的模型搭建和數據集訓練,再到將修復畫作打印出來,科研團隊共花費一年多的時間。

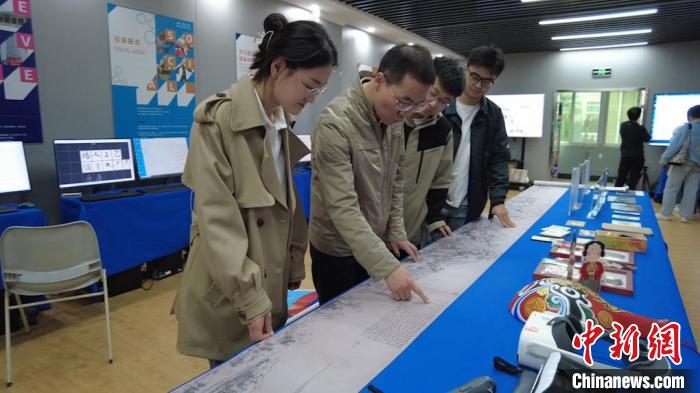

陝師大科研團隊通過AI技術復原《富春山居圖》。 黨田野 攝

團隊成員、實驗室副主任張玉梅教授認為,將AI技術應用於文物修復是一種巨大進步。“AI修復技術相較於傳統的文物修復技術,不僅速度快、精度高,且AI技術能夠通過風格學習進行適配遷移,補足文物損毀的部分,這是傳統修復所不能做到的。不管是從文物保護還是文物創新方面,對於陝西這個文化大省來說都具有重要意義。”

據了解,民歌智能計算與服務技術文化和旅游部重點實驗室是陝西首個、西部首批獲批的文化和旅游部重點實驗室。實驗室圍繞中華傳統文化傳承與發展的國家戰略與文旅行業產業發展需要,基於文化科技融合,針對民歌資源開發利用、智能技術應用以及文化傳承教育方面開展基礎研究與應用技術研究,著力推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,著力推動文旅產業高質量發展。

實驗室主任、陝西師范大學計算機科學學院教授吳曉軍介紹,實驗室和華為公司合作共建了陝西師范大學-華為技術有限公司MindSpore研究室,致力於將基於昇騰算力底座和國產AI框架MindSpore的解決方案,應用於文化資源開發利用領域,支撐國家戰略任務落地、促進經濟與產業發展融合。基於上述解決方案,實驗室開發了書法、繪畫等文旅資源智能生成技術,將推動傳統文化教育、文旅數據倉庫、文物數字化修復、山水畫教學等工作的高效開展。

據悉,未來,陝西師范大學科研團隊將深入研究AI文物修復技術,提高文物修復效率,讓更多文物煥發新彩,持續探索文物活化新可能。(黨田野 曹穎)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量